| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

はじめに

この製品は、ロータリーブレード式の立ち乗り型芝刈り機であり、そのような業務に従事するプロのオペレータが運転操作することを前提として製造されています。この製品は、適切な管理を受けている家庭の芝生や商用目的で使用される芝生に対する刈り込み管理を行うことを主たる目的として製造されております。本機は、雑草地や農業用地における刈り取りなどを目的とした機械ではありません。

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からない、適切で安全な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。

弊社のウェブサイト www.Toro.com で安全講習や運転講習の狩猟、アクセサリ情報の閲覧、代理店についての情報閲覧、お買い上げ製品の登録などを行っていただくことができます。

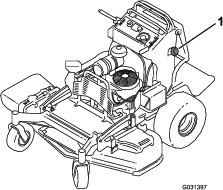

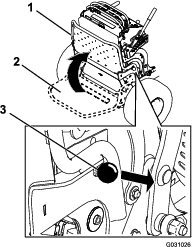

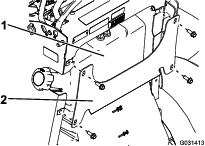

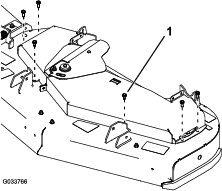

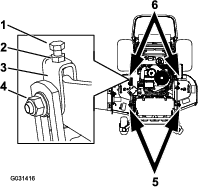

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマーサービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。図 1にモデル番号とシリアル番号を刻印した銘板の取り付け位置を示します。いまのうちに番号をメモしておきましょう。

Important: シリアル番号デカルについている QR コード(無い場合もあります)をモバイル機器でスキャンすると、製品保証、パーツその他の製品情報にアクセスできます。

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号(図 2)を使用しております。これらは死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから、必ずお守りください。

この他に2つの言葉で注意を促しています。重要 は製品の構造などについての注意点を、注はその他の注意点を表しています。

この製品は、関連するEU規制に適合しています。詳細については、DOC シート(規格適合証明書)をご覧ください。

この製品に使用されているスパーク式着火装置は、カナダの ICES-002 標準に適合しています。

カリフォルニア州の森林地帯・潅木地帯・草地などでこの機械を使用する場合には、エンジンに同州公共資源法第4442章に規定される正常に機能するスパークアレスタが装着されていること、エンジンに対して森林等の火災防止措置をほどこされていることが義務づけられており、これを満たさない機械は、第4442章または4443章違犯となります。

警告

カリフォルニア州

第65号決議による警告

カリフォルニア州では、この製品に使用されているエンジンの排気には発癌性や先天性異常などの原因となる物質が含まれているとされております。

バッテリーやバッテリー関連製品には鉛が含まれており、カリフォルニア州では発ガン性や先天性異常を引き起こす物質とされています。取り扱い後は手をよく洗ってください。

米国カリフォルニア州では、この製品を使用した場合、ガンや先天性異常などを誘発する物質に触れる可能性があるとされております。

安全について

この機械は EN ISO 5395:2013 適合製品です。

不適切な使い方をしたり手入れを怠ったりすると、人身事故につながります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識のついている遵守事項は必ずお守りください。これは注意、警告、危険など、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生することがあります。

安全な運転のために

トレーニング

-

このオペレーターズマニュアルや関連するトレーニング資料をよくお読みください。

-

オペレータや整備担当者がマニュアルを読めない場合には、オーナーの責任において、このオペレーターズマニュアルの内容を十分に説明してください。

-

安全な運転操作、各部の操作方法や安全標識などに十分慣れておきましょう。

-

本機を運転する人すべてにトレーニングを行ってください。トレーニングはオーナーの責任です。

-

子供やトレーニングを受けていない大人には、絶対に運転や整備をさせないでください。地域によっては機械のオペレータに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。

-

オーナーやユーザーは自分自身や他人の安全に責任があり、オーナーやユーザーの注意によって様々な事故を防止することができます。

運転の前に

-

作業場所を良く観察し、安全かつ適切に作業するにはどのようなアクセサリやアタッチメントが必要かを判断してください。メーカーが認めた以外のアクセサリやアタッチメントを使用しないでください。

-

作業にふさわしい服装をし、安全めがね、聴覚保護具、長ズボン、頑丈で滑りにくい安全な靴、および手袋を着用してください。長い髪はまとめてください。装飾品は身に着けないでください。

-

機械にはね飛ばされて危険なものが落ちていないか、作業開始前に作業場所をよく確認し、危険なものをすべて取り除いてください。

-

燃料の取り扱いに際しては安全に特にご注意ください。燃料は引火性が高く、気化すると爆発する危険があります。

-

燃料容器は必ず規格認可品を使用してください。

-

エンジン回転中やエンジンが熱い間に燃料タンクのフタを開けたり給油したりしないでください。給油はエンジンの温度が下がってから行いましょう。エンジン回転中は喫煙しないでください。

-

屋内での給油や燃料の抜き取りを行わないでください。

-

-

オペレータコントロールやインタロックスイッチなどの安全装置が正しく機能しているか、また安全カバーなどが外れたり壊れたりしていないか点検してください。これらが正しく機能しない時には機械を使用しないでください。

運転操作

-

機械が落雷を受けると最悪の場合死亡事故となります。稲光が見えたり雷が聞こえるような場合には機械を運転しないで安全な場所に避難してください。

-

締め切った場所ではエンジンを運転しないでください。

-

作業は十分な照明のもとで行い、隠れて見えない穴などの障害物に注意してください。

-

エンジンを掛ける前には、全部の駆動装置をニュートラルにし、駐車ブレーキを掛けてください。エンジンを掛ける時は必ず正しい運転位置から操作してください。

-

運転中は、地表面の状態に十分に注意してください。特にバックする時には必ず足元の安全を確認してください。足元が不安定だとすべりやすく、危険です。

-

斜面では必ず減速し安全に十分注意して運転してください。斜面では、横方向に走行してください。ターフの状態は、マシンの安定性に大きな影響を与えます。段差や落ち込みのある場所では特に注意してください。

-

旋回するときや斜面で方向を変えるときなどは、減速して十分な注意を払ってください。

-

ブレードを回転させたままで刈り込みデッキを上昇させないでください。

-

PTOシールド等のガード類は必ず正しく取り付けて使用してください。インタロック装置は絶対に取り外ず、また、正しく調整してお使いください。

-

デフレクタを上げたまま、取り外したまま、あるいは改造したりして刈り込みをしないでください(集草装置を使用するときは別)。

-

エンジンのガバナの設定を変えたり、エンジンの回転数を上げすぎたりしないでください。

-

どんな場合であれ(集草バスケットを空にする時や詰まりを除去する時も含みます)、運転位置を離れる時には、平らな場所に停車し、駆動装置を解除し、駐車ブレーキ(が装備されている機械では)を掛け、エンジンを停止させてください。

-

何かにぶつかったり、 デッキが異常な振動をした場合は、 直ちに作業を中止してブレードを点検してください。異常を発見したら、作業を再開する前に修理してください。

-

カッティングユニットに手足を近づけないでください。

-

バックするときには、足元と後方の安全に十分な注意を払ってください。

-

作業中はペットや人を近づけないでください。

-

旋回するときや道路や歩道を横切るときなどは、減速し周囲に十分な注意を払ってください。刈り込み中以外はブレードの回転を止めておいてください。

-

刈りカスの排出方向に常に留意し、絶対に人に向けないようにしてください。

-

疲れている時、病気の時、アルコールや薬物を摂取した時は運転しないでください。

-

トレーラやトラックに芝刈り機を積み降ろすときには安全に十分注意してください。

-

見通しの悪い曲がり角や、茂み、立ち木などの障害物の近くでは安全に十分注意してください。

燃料の安全な取り扱い

-

人身事故や物損事故を防止するために、燃料の取り扱いには細心の注意を払ってください。燃料は極めて引火しやすく、またその気化ガスは爆発性があります。

-

燃料取り扱い前に、引火の原因になり得るタバコ、パイプなど、すべての火気を始末してください。

-

燃料の保管は必ず認可された容器で行ってください。

-

エンジン回転中やエンジンが熱い間に燃料タンクのフタを開けたり給油したりしないでください。

-

給油はエンジンが十分に冷えてから行ってください。

-

屋内での燃料補給はしないでください。

-

ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、機械や燃料容器を保管・格納しないでください。

-

トラックの荷台に敷いたカーペットやプラスチックマットなど絶縁体の上で燃料の給油をしないでください。ガソリン容器は車から十分に離し、地面に直接置いて給油してください。

-

給油は、機械をトラックやトレーラから地面に降ろし、機体を接地させた状態で行ってください。機械を車両に搭載したままで給油を行わなければいけない場合には、大型タンクのノズルからでなく、小型の容器から給油してください。

-

給油は、給油ノズルを燃料タンクの口に接触させた状態を維持して行ってください。

-

ノズルを開いたままにする器具などを使わないでください。

-

もし燃料を衣服にこぼしてしまった場合には、直ちに着替えてください。

-

燃料を入れすぎないでください。給油後は燃料タンクキャップをしっかりと締めてください。

保守整備と格納保管

-

駆動装置を解除し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取ってください。また、必ず機械各部の動きが完全に停止したのを確認してから作業に掛かってください。

-

平らな場所に駐車する。

-

火災防止のため、カッティングユニットや駆動部、マフラーの周囲にある草や木の葉、ホコリなどを除去する。

-

オイルや燃料がこぼれた場合はふき取ってください。

-

格納はエンジンが十分に冷えてから行ってください。

-

裸火の近くに燃料を保管したり、屋内で燃料の抜き取りをしたりしないでください。

-

適切な訓練を受けていない人には機械の整備をさせないでください。

-

必要に応じ、ジャッキなどを利用して機体を確実に支えてください。

-

機器類を取り外すとき、スプリングなどの力が掛かっている場合があります。取り外しには十分注意してください。

-

修理を行うときには必ずバッテリーの接続と点火プラグの接続を外しておいてください。バッテリーの接続を外すときにはマイナスケーブルを先に外し、次にプラスケーブルを外してください。接続するときにはプラス側を先に接続し、次にマイナス側を接続してください。

-

ブレードを点検する時には安全に十分注意してください。ブレードを取り扱う時は、ブレードをウェスでくるむか、安全手袋をはめてください。曲がったブレードをたたいて直したり溶接で修復したりせず、必ず新品に交換してください。

-

可動部に手足を近づけないよう注意してください。エンジンを駆動させたままで調整を行うのは可能な限り避けてください。

-

各部品が良好な状態にあり、ボルトナット類が十分にしまっているか常に点検してください。読めなくなったステッカーは貼り替えてください。

搬送する場合

-

トレーラやトラックに芝刈り機を積み降ろすときには安全に十分注意してください。

-

積み込みには、機体と同じ幅のある歩み板を使用してください。

-

荷台に載せたら、ストラップ、チェーン、ケーブル、ロープなどで機体を確実に固定してください。機体の前後に取り付けた固定ロープは、どちらも、機体を外側に引っ張るように配置してください。

安全にお使いいただくために: TORO からのお願い

以下の注意事項は、トロの芝刈り機を初めとする製品を安全に使用していただくために必ずお守りいただきたい事項です。

この機械は手足を切断したり物をはね飛ばしたりする能力があります。重傷事故や死亡事故を防ぐため、すべての注意事項を厳守してください。

この製品は芝生の刈り込み、リサイクリング刈り、あるいは、集草袋を取り付けての集草刈りを行うための製品です。本来の目的から外れた使い方をするとユーザーや周囲の人間に危険な場合があります。

一般的な注意事項

-

刈り込み開始前に、作業場所に人がいないことを確認しください。人が近づいてきたら機械を停止させてください。

-

マシンには、使用中に熱くなる部分がありますので、これらの部分に触れないよう注意してください。保守、調整、整備などの作業は、マシン各部が安全な温度に下がってから行ってください。

-

弊社が認可していないアタッチメントは使用しないでください。認可されていないアタッチメントを御使用になると製品保証を受けられなくなる場合があります。

-

頭上の安全(木の枝、門、電線など)に十分注意してください。これらの障害物に衝突しないように運転してください。

-

旋回するときは減速し、十分な注意を払って行ってください。

-

乗車状態で縁石を乗り越えたり、岩や木の根などの障害物を乗り越える時には十分に注意してください。

-

バックするときには、足元と後方の安全に十分な注意を払ってください。バックする際には、安全に十分に注意してください。

-

急激な運転操作をせず、安定した操作を行ってください。

-

マシンをトラックなどに積み降ろしする際には、マシンの左右それぞれに細い歩み板を使用するのでなく、後タイヤの両外側よりも広い板を使用してください。

-

人を乗せないでください。

-

機械の上に他の機械を載せて運ばないでください。

斜面での運転操作

どんなに安全そうな斜面やバンクであっても油断せず慎重に運転してください。法面での作業に自信が持てない場合には、そのような場所での作業を行わないでください。

-

芝刈り現場に岩や木の幹などの障害物がある場合には取り除いておきましょう。

-

隠れた穴やわだちなどに警戒を怠らないでください。深い芝生に隠れて障害物が見えないことがあります。

-

段差や溝、大きく盛り上がった場所の近くなどでは十分に注意してください。万一車輪が段差や溝に落ちたり、地面が崩れたりすると、機体が瞬時に転倒し、非常に危険です。

-

集草袋などのアタッチメントを使用する際には、特別の注意が必要です。アタッチメントによってマシンの安定性が変わりますからご注意ください。

-

斜面では動作も運転操作もゆっくりと行うことが原則です。

-

急に方向を変えたり急な加速やブレーキ操作をしないでください。

-

法面の刈り込みは横断しながら行ってください。

-

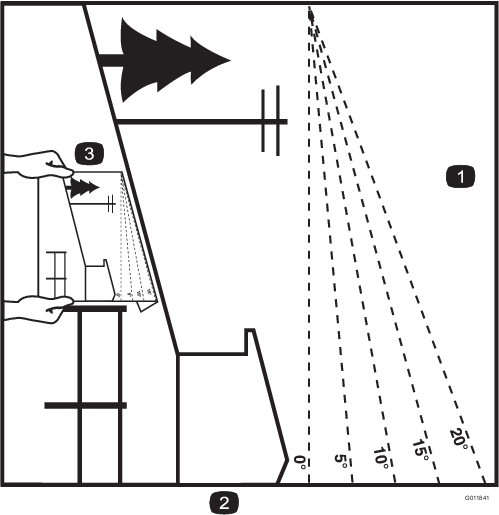

傾斜が20度を超える斜面の刈り込みはしないでください。

整備

-

ガス湯沸かし器やストーブなどの裸火の近くでは、機械や燃料容器を保管・格納しないでください。

-

ボルトナット類、特にブレード取り付けボルトがゆるまないように注意してください。

-

絶対に安全装置を外したり改造したりしないでください。安全装置が適切に作動するかを定期的に点検してください。安全装置の作動を妨げるようなことや、安全装置による保護を弱めるようなことは絶対にしないでください。

-

せっかく手に入れた大切な機械を守り、確かな性能を維持するために、交換部品はトロの純正部品をご使用ください。純正パーツは、トロが設計・指定した、完成品に使用されているものと全く同じ、信頼性の高い部品です。確かな安心のために、トロの純正にこだわってください。

-

ブレーキの動作をマメに点検する。必要に応じてブレーキの調整や整備を行ってください。

音圧

この機械は、オペレータの耳の位置における音圧レベルが 91dBA であることが確認されています; ただしこの数値には不確定値(K)1dBA が含まれています。

音圧レベルの確認は、EN ISO 規則 5395:2013 に定める手順に則って実施されています。

音力

この機械は、音力レベルが 105dBA であることが確認されています; ただしこの数値には不確定値(K)1dBA が含まれています。

音力レベルの確認は、ISO 11094 に定める手順に則って実施されています。

振動レベル

腕および手

右手の振動レベルの実測値 = 1.4 m/s2

左手の振動レベルの実測値 = 1.7 m/s2

不確定値(K) = 0.9 m/s2

実測は、EN ISO 5395:2013 に定められた手順に則って実施されています。

全身

振動レベルの実測値 = 0.65 m/s2

不確定値(K) = 0.33 m/s2

実測は、EN ISO 5395:2013 に定められた手順に則って実施されています。

傾斜確認方法

安全ラベルと指示ラベル

|

危険な部分の近くには、見やすい位置に安全ラベルや指示ラベルを貼付しています。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。 |

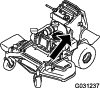

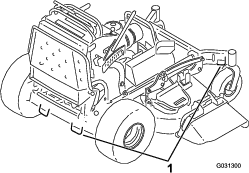

製品の概要

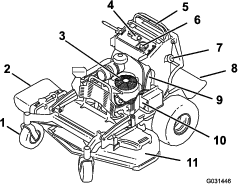

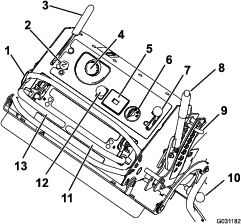

実際にエンジンを始動して作業を始める前に、各部分(図 5)の操作方法をよく知っておいてください。

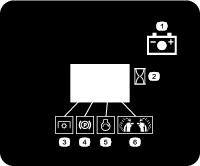

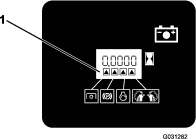

アワーメータ

エンジンの積算運転時間を表示します。エンジンが作動中に作動します。表示時間を目安にして定期整備の計画を立ててください(図 5)。

安全インタロック表示灯

アワーメータに黒色三角形が表示されている機器のインタロックは正しい位置にセットされています(図 5)。

バッテリー表示灯

始動キーを数秒間 ON 位置にすると、バッテリーの電圧が表示されます。表示は、アワーメータの数値表示部を使って行なわれます。

始動キーを ON にしたとき、チャージが適正位置よりも低いとバッテリーランプが点灯します(図 5)。

スロットルコントロール

スロットルコントロールは 高速 と 低速の間で調整することができます(図 5)。

チョーク

冷えているエンジンを始動する時に使用します(図 5)。

ブレードコントロールスイッチ(PTO)

ブレード制御スイッチ(PTO)は、刈り込み刃の作動スイッチです(図 5)。

始動スイッチ

エンジンを始動するためのスイッチです (図 5)。キースイッチには3つの位置があります: OFF、RUN、STARTです。

走行コントロールレバー

動作コントロールレバーは、マシンの前進、後退、左右への旋回を制御します(図 5)。

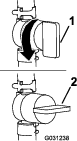

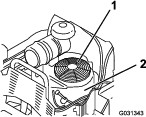

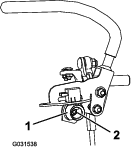

燃料バルブ

機械を移送したり保管したりする場合は、燃料バルブ(エンジンの左側にあります)を閉じてください(図 4)。

アタッチメントとアクセサリ

トロが認定した各種のアタッチメントやアクセサリがそろっており、マシンの機能をさらに広げることができます。 詳細は弊社の正規サービスディーラ、または代理店へお問い合わせください;弊社のウェブサイト www.Toro.com でもすべての認定アタッチメントとアクセサリをご覧になることができます。

Note: 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。

| 幅(デフレクタを下げた状態) | 163 cm |

| 幅(デフレクタを上げた状態) | 127 cm |

| 長さ(プラットホームを下げた状態) | 191 cm |

| 長さ(プラットホームを上げた状態) | 155 cm |

| 高さ | 122 cm |

| ウェイト | 408kg |

運転操作

Note: 前後左右は運転位置からみた方向です。

安全第一

このマニュアルに記載されている安全上の注意やステッカーの表示内容を良く読んでください。オペレータや周囲の人を事故から守る重要な情報が掲載されています。

注意

この機械の運転音は、オペレータの耳の位置で 85dBA となり、長時間使用しつづけると聴覚に障害を起こす可能性がある。

運転に際しては聴覚保護具を使用すること。

燃料を補給する

-

機械の性能を最も良く発揮させるために、オクタン価87以上の、きれいで新しい(購入後30日以内)無鉛ガソリンを使ってください(オクタン価評価法は(R+M)/2 を採用)。

-

エタノール: エタノールを添加(10% まで)したガソリン、MTBE(メチル第3ブチルエーテル)添加ガソリン(15% まで)を使用することが可能です。エタノールとMTBEとは別々の物質です。エタノール添加ガソリン(15% 添加=E15)は使用できません。エタノール含有率が 10% を超えるガソリンは絶対に使用してはなりません:たとえば E15(含有率 15%)、E20(含有率 20%)、E85(含有率 85%がこれにあたります。これらの燃料を使用した場合には性能が十分に発揮されず、エンジンに損傷が発生する恐れがあり、仮にそのようなトラブルが発生しても製品保証の対象とはなりません。

-

メタノールを含有するガソリンは使用できません。

-

燃料タンクや保管容器でガソリンを冬越しさせないでください。 冬越しさせる場合には必ずスタビライザ(品質安定剤)を添加してください。

-

ガソリンにオイルを混合しないでください。

危険

燃料は非常に引火・爆発しやすい物質である。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起こす。

-

燃料補給は必ず屋外で、エンジンが冷えた状態で行う。こぼれた燃料はふき取る。

-

箱型トレーラに本機を搭載した状態では、絶対に本機への燃料補給をしてはならない。

-

燃料タンク一杯に入れないこと。給油は燃料タンクの首の根元から 6-13 mm 程度下までとする。これは、温度が上昇して燃料は膨張したときにあふれないように空間を確保するためである。

-

燃料取り扱い中は禁煙を厳守し、火花や炎を絶対に近づけない。

-

燃料は安全で汚れのない認可された容器に入れ、子供の手の届かない場所で保管する。30 日分以上の買い置きは避ける。

-

運転時には必ず適切な排気システムを取り付け正常な状態で使用する。

危険

燃料を補給中、静電気による火花が燃料に引火する危険がある。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起こす。

-

燃料容器は車から十分に離し、地面に直接置いて給油する。

-

車に乗せたままの容器に燃料を補給しない。車両のカーペットやプラスチック製の床材などが絶縁体となって静電気の逃げ場がなくなるので危険である。

-

可能であれば、機械を地面に降ろし、車輪を地面に接触させた状態で給油を行う。

-

機械を車に搭載したままで給油を行わなければいけない場合には、大型タンクのノズルからでなく小型の容器から給油する。

-

大型タンクのノズルから直接給油しなければならない場合には、ノズルを燃料タンクの口に常時接触させた状態で給油を行う。

警告

燃料を飲み込むと非常に危険で生命に関わる。また気化した燃料に長期間ふれると身体に重篤な症状や疾病を引き起こす。

-

燃料蒸気を長時間吸わないようにする。

-

ノズルや燃料タンク、コンディショナーのボトルの口などに顔を近づけないこと。

-

皮膚についた場合には、石鹸と水で十分に洗い流す。

スタビライザー/コンディショナー

添加剤としてスタビライザー/コンディショナーを使用してください。この添加剤には以下のような働きがあります。

-

保管中の燃料の劣化を防止する。ただし90日間これ以上長期の保管を行う場合はガソリンタンクを空にしてください。

-

運転中のエンジンのクリーニングを行う。

-

ゴム状やニス状の物質の発生を抑え、エンジンの始動をスムーズにする。

Important: エタノール、メタノールを含んだ添加剤は絶対に使用しないでください。

燃料に対して適量のスタビライザー/コンディショナーを添加してください。

Note: 燃料スタビライザー/コンディショナーは燃料が新しいうちに添加するのが一番効果的です。燃料系にワニス状の付着物が発生するのを防ぐため、燃料スタビライザーは必ず使用してください。

燃料を補給する

-

平らな場所に駐車し、PTO を解除し、走行コントロールレバーをニュートラルロック位置にセットし、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

燃料キャップの周囲をきれいに拭いてキャップ外す。

-

燃料タンクの首の根元まで燃料を入れる。

Note: 燃料タンク一杯に入れないこと。これは、温度が上昇して燃料は膨張したときにあふれないように空間を確保するためである。

-

]燃料タンクのキャップをしっかりとはめる。こぼれた燃料はふき取る。

エンジンオイルの量を点検する

エンジンを始動させる前に、エンジンオイルの量を点検してください;手順はエンジンオイルの量を点検するを参照してください。

新車の慣らし運転

エンジンが設計通りの性能を発揮するまでにはある程度の時間が必要です。刈り込みデッキや駆動系統も、機械が新しいうちは摩擦抵抗などが大きいため、エンジンにはやや大きな負担がかかります。これを考慮して、新しい機械については、使用開始後40-50 時間を慣らし運転期間としてください。

駐車ブレーキの操作

ブレードコントロールスイッチ(PTO)の使い方

スロットルの操作

スロットルコントロールは FAST と SLOWの間で調整することができます(図 11)。

ブレードコントロールスイッチ(PTO)を使うとき(刈り込みを行うとき)は、必ずスロットルを FAST 位置にしてください。

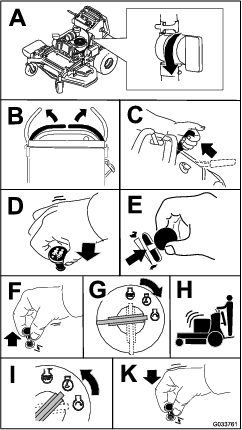

チョークの操作

始動スイッチの操作

Important: スタータは 1 度に 5 秒間以上連続で使用しないでください。5秒間以内にエンジンが始動しなかった場合は、15秒間待ってから再度始動を試みてください。この手順を守らないとスタータモータを焼損する恐れがあります。

Note: 燃料タンクが完全に空になっていた状態から給油してエンジンを始動する場合には、1回の始動動作で始動できない場合があります。

燃料バルブの使い方

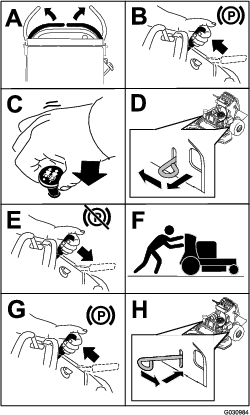

エンジンの始動手順

Important: スタータは 1 度に 5 秒間以上連続で使用しないでください。5秒間以内にエンジンが始動しなかった場合は、15秒間待ってから再度始動を試みてください。この手順を守らないとスタータモータを焼損する恐れがあります。

Note: エンジンが温まっている時はチョーク操作は 不要 です。

Note: 燃料タンクが完全に空になっていた状態から給油してエンジンを始動する場合には、1回の始動動作で始動できない場合があります。

エンジンの停止手順

注意

置きっぱなしの機械を子供などがいたずらで運転すると大きな事故になる恐れがある。

機械から離れる時には、必ず駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。

キースイッチを OFF にする前に、スロットルを低速(亀マーク)にして60秒間程度アイドリングさせてください。

Important: 移送や保管をする場合は、燃料もれを確実に防止するために必ず燃料バルブを閉じてください。保管を行なう場合には、安全のために点火プラグのコードを抜いておいてください。

安全インタロックシステム

注意

インタロックスイッチは安全装置であり、これを取り外すと予期せぬ人身事故が起こり得る。

-

インタロックスイッチをいたずらしない。

-

作業前にインタロックスイッチの動作を点検し、不具合があれば作業前に交換修理する。

インタロックシステムのしくみ

安全のために、以下の条件のうちの1つが満たされていないと刈り込みブレードは回転できないようになっています:

-

どちらかのコントロールレバーがセンター(ロック解除)位置にある。

-

ブレード(PTO)制御スイッチがON位置にある。

両方のコントロールレバーから手を離す、あるいはレバーがニュートラルロック位置にくると、ブレードは回転を停止します。

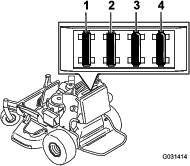

アワーメータには、インタロックが正しい位置にセットされているかどうかが表示されます。各インタロック機器が正常状態にある時には、対応する位置に三角形が点灯表示されます(図 18)。

インタロックシステムのテスト

機械を使用する前には、必ずインタロックシステムのテストをしてください。

Note: 安全装置が正しく動作しない場合には直ちに修理が必要です。弊社代理店に連絡してください。

-

エンジンを始動する;エンジンの始動手順を参照。

-

走行うコントロールレバーをセンター(ロック解除)位置にする。

Note: ブレードが回転を停止し、エンジンは作動を続ければ正常です。

-

エンジンを始動し駐車ブレーキを解除する。

-

どちらかのコントロールレバーをセンター(ロック解除)位置にする。

-

そのコントロールレバーをセンター位置(ロック解除位置)にしたまま、ブレードコントロールスイッチ(PTO)を引き上げてPTOスイッチから手を離す。

Note: クラッチが入ってブレードが回転すれば正常です。

-

左右の走行コントロールレバーをニュートラルロック位置に動かす。

Note: ブレードが回転を停止し、エンジンは作動を続ければ正常です。

-

ブレードスイッチを押し下げ、どちらかの走行コントロールレバーをセンター(ロック解除)位置に動かす。

-

そのコントロールレバーをセンター位置(ロック解除位置)にしたまま、ブレードコントロールスイッチ(PTO)を引き上げてPTOスイッチから手を離す。

Note: クラッチが入ってブレードが回転すれば正常です。

-

ブレード制御スイッチ(PTO)を押し込んでOFF位置にする。

Note: ブレードが回転を停止すれば正常です。

-

エンジンが作動している状態で、ブレードコントロールスイッチ(PTO)を引き上げ、どちらの走行レバーもセンター(ロック解除)位置に動かさずに、ブレードスイッチから手を離す。

Note: ブレードが回転しなければ正常です。

警告

オペレータ用プラットホームは重いので、上げ下げする時にけがをしないように十分注意して取り扱うこと。降ろす時や持ち上げる時に落としてしまうとけがをする危険がある。

-

プラットホームの上げ下げを行う時に、指や手を挟まないように十分に注意すること。

-

ラッチピンを抜く前に、プラットホームが適切に支持されているのを確認すること。

-

たたんで上位置にセットする時には、ラッチが確実にかかっていることを確認すること。ラッチが確実にセットされるよう、プラットホームをクッションにしっかりと押し付けてラッチを掛けてください。

-

プラットフォームを上昇させるときには周囲に人がいないことを確認すること。

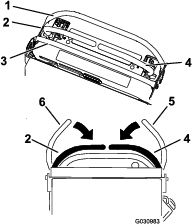

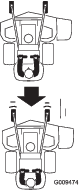

プラットホームの使い方

この機械は、プラットホームを上げた状態でも、下げた状態でも使用することができます。どちらの方法で運転するかは好みで決めてください。

プラットホームを上げた状態で運転する

以下のような場合には、プラットフォームを上げて運転してください:

-

段差などがある場所の近くで運転

-

機械のほうが大きすぎると思われるほど狭い場所での運転

-

低い枝などの障害物が上から下がっている場所での作業

-

移送に際してトレーラなどへ積み込み

-

法面を登るとき

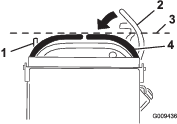

プラットホームを上位置にセットするには、プラットホームの後部を持ち上げ、ラッチピンとノブでロックします。ラッチピンが掛かるように、クッションにしっかりと押し付けてください。

プラットホームを下げた状態で運転する

以下のような場合には、プラットフォームを降ろして運転してください:

-

通常の刈り込み作業

-

法面を横断する

-

法面を下る

プラットフォームを下げるには、プラットフォームをクッションに押し付けるように前方に押してラッチピンに掛かっている圧力を解除し、ノブを引き出します(図 19)。

前進と後退

エンジンの速度(1分間の回転数)はスロットルコントロールによって制御されています。スロットルコントロールをFAST位置にすると最も良い性能が得られます。

Important: 縁石を乗り越えるときは、バックで、車輪を 1 つずつ登らせてください;前進で乗り越えると機械を破損させる恐れがあります。

注意

手荒な旋回操作をすると、機械をコントロールできなくなって人身事故や物損事故を起こす危険があります。

小さな旋回を行う前には速度を十分に落としてください。

前進走行

後退走行

-

両方の走行コントロールレバーをセンター(ロック解除)位置にする。

-

走行コントロールレバーをゆっくりと後ろに引く(図 22)。

停止

停止させる時には、走行コントロールレバーをニュートラルにし、右コントロールレバーをニュートラルロック位置にし、PTOを解除し、キーを OFF に回す。

本機を離れるときには必ず駐車ブレーキを掛けてください;駐車ブレーキの操作を参照。また、忘れずにキーを抜き取ってください。

注意

置きっぱなしの機械を子供などがいたずらで運転すると大きな事故になる恐れがある。

機械から離れる時には、必ず駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。

機体を手で押して移動する

バイパスバルブを開くことにより、エンジンを掛けずに機械を押して移動することができるようになります。

Important: 機体を動かすときは必ず押してください。車両での牽引はしないでください。油圧装置を破損する恐れがあります。

Important: バイパスバルブを開けたままでエンジンを掛けたり運転したりしないでください。これを守らないと、機器が破損する可能性があります。

搬送を行うとき

マシンの移送には十分に強度のあるトレーラやトラックを使用してください。トレーラやトラックは、法令で定められた灯火類やマークが完備しているものを使用してください。安全に関する注意事項はすべてよく読んでください。

-

トレーラやトラックに乗り入れる場合には、プラットホームを上位置にセットしてください。

-

トレーラを使用する場合には、トレーラを牽引車両に接続した後、安全チェーンを掛けてください。

-

ブレーキを使用する場合には、ブレーキの接続を行なってください。

-

トレーラまたはトラックにマシンを乗り入れる。

-

エンジンを停止し、キーを抜き取り、駐車ブレーキを掛け、燃料バルブを閉じる。

-

マシンにはロープ固定用のアイがついているので、チェーンやロープなどを使ってトラックやトレーラに機体をしっかりと固定する(図 24)

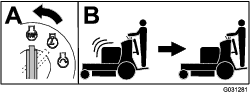

トレーラへの積み込み

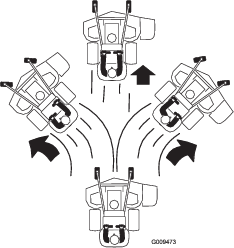

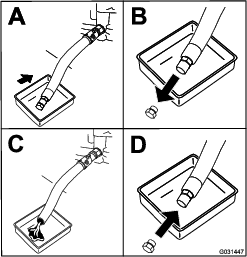

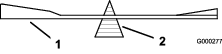

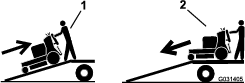

トラックやトレーラに積み降ろしなどをする場合には十分に注意して作業を行ってください。トレーラなどへの積み降ろしには、マシンよりも幅広の一枚ものの歩み板を使用してください。積み込み(登り)はバックで、降ろす時には前進で運転してください (図 25)。

Important: 左右に分かれた細い板を使用しないでください。

また、板と地面との角度が15°以下となるよう、十分な長さのある板を用意してください (図 26)。具体的には、地面が平らな場合、トラック(トレーラ)の荷台の高さの4倍程度の長さの板が必要になります。角度が大きすぎると機体の底部をこすって装置が破損する恐れがあります。これよりも角度がきついと、転倒するなどの危険性が高くなります。法面上や法面の近くでトラックやトレーラに積み込む場合にはトラックやトレーラが坂下になるように駐車して作業してください。これにより歩み板の角度を小さくすることができます。

警告

マシンをトレーラなどに搭載する作業は、機体を転倒させる危険をはらんでおり、万一そのような事故が起こると死亡事故など重大な人身事故となる。

-

歩み板の上を運転する場合には安全に十分に注意すること。

-

歩み板は幅の広いものを使用すること;マシンの左右それぞれに細い歩み板を使用しないこと。

-

歩み板と路面との角度、および歩み板とトレーラの荷台の床面との角度が、いずれも15度を超えないようにすること。

-

必ず、トラック(トレーラ)の荷台の高さの4倍程度の長さの板を使用すること。このようにすれば、平らな地面と荷台との角度が15度を超えることはない。

-

積み込み(登り)はバックで、降ろす時には前進で運転してください。

-

積み下ろし作業中の急加速や急減速などは転倒などの危険を大きくするから避ける。

刈りかすを横に排出する場合またはマルチングする場合

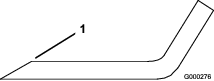

カッティングデッキ(モア)には、刈りかすを横下方向へ向けるデフレクタが取り付けられています。

危険

デフレクタや、排出カバー、または集草アセンブリを確実に取り付けずに使用すると、人がブレードに触れたり、ブレードに跳ね飛ばされたものが人に当たったりするなどして極めて危険である。回転刃に触れたり、回転刃に跳ね飛ばされたものに当たると大けがをしたり最悪の場合には死亡事故となる。

-

デフレクタは刈かすなどの排出方向をターフに向けるための部品ですから、機械から取り外したりしないでください。デフレクタが破損している場合には直ちに交換すること。

-

刈り込みデッキの下には絶対に手足を差し入れないこと。

-

排出部やブレード部に手を入れる場合には、必ず、コントロールレバーを解除し、PTOを OFFにしておくこと。キーを OFF 位置に回す。さらに、キーを抜き取って、点火プラグのコードを外しておくこと。

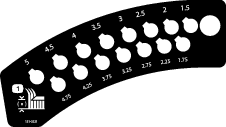

刈り高を調整する

刈高の調整範囲は 38-127 mm、調整間隔は 6 mm 刻みです。

Note: 刈高を 51 mm 以下にすると刈り込みデッキベルトの摩耗が早くなります。刈高はできるだけ 51 mm 以上にして使用してください。

フローバッフルを調整する

刈り込みのコンディションに合わせて、デッキの排出フローを調整することができます。最も良い刈り込みになる位置に、カムロックとバッフルをセットしてください。

-

PTO を解除し、走行コントロールレバーをニュートラルロック位置にセットし、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

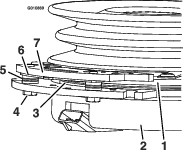

バッフルを調整する場合には、ナットをゆるめる(図 28)。

-

希望の排出フローになるように、スロットの中でバッフルとナット位置を調整して、ナットを締め付ける。

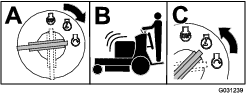

フローバッフルの位置調整を行う

以下に挙げる図は、いずれも、参考です。草種や湿度、ターフの草丈などにより設定を変えてください。

Note: 走行速度が変わらないのにモアの回転速度が落ちてくる場合にはバッフルを開いてください。

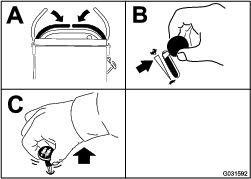

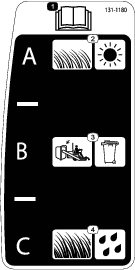

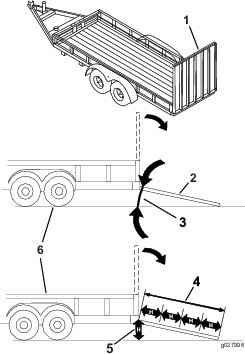

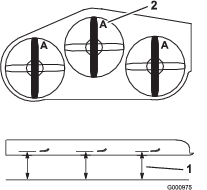

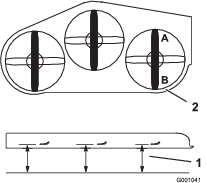

A の位置

一番後ろにセットした状態です(図 29を参照)。これは集草するときの位置です:

-

草丈が低く、軽い刈り込みのとき

-

芝生が乾いているとき

-

小さなクリップで刈り込むとき

-

刈りかすを遠くへ飛ばしたい刈り込み。

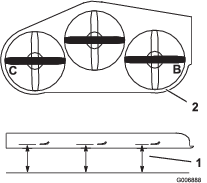

B 位置

集草を行うのに適した設定です(図 30)。

C 位置

これは全開位置です(図 31)。これは以下のような条件のときの位置です:

-

草丈が高く、重い刈り込みのとき

-

芝生がぬれているとき

-

エンジンのパワー消費を下げたい場合

-

重い芝刈り作業を、走行速度を上げて行いたい時

ミッドサイズウェイトを使う

-

バランス向上用のウェイトが発売されています。刈り込みの条件に合わせて、操作感覚に合わせてウェイトを追加したり減らしたりすることができます。

-

ウェイトは1個ずつ追加・削減し、ベストの運転ができる個数を探してください。

Note: ウェイトキットは、弊社正規サービス代理店にてお求めください。

警告

ウェイトを大きく変更すると機械の動きや操作感覚が大きく変わることがありますからご注意ください。そのためにオペレータや周囲の人が重大な事故に巻き込まれる危険もある。

-

ウェイトの重量変更はすこしずつ行うこと。

-

ウェイトを変えるごとに試運転をして、マシンが安全に操作できるかどうか十分に検討すること。

保守

Note: 前後左右は運転位置からみた方向です。

推奨される定期整備作業

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 8 時間 |

|

| 使用開始後最初の 50 時間 |

|

| 使用開始後最初の 100 時間 |

|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

| 50運転時間ごと |

|

| 100運転時間ごと |

|

| 200運転時間ごと |

|

| 250運転時間ごと |

|

| 300運転時間ごと |

|

| 500運転時間ごと |

|

| 800運転時間ごと |

|

| 1000運転時間ごと |

|

| 長期保管前 |

|

| 1年ごと |

|

Important: エンジンの整備に関しての詳細は、付属のエンジンマニュアルを参照してください。

注意

始動キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ずキーを抜きとり、点火プラグからコードを外しておくこと。点火コードが点火プラグに触れないように十分離しておくこと。

整備前に行う作業

クッションを外して後部へアクセスできるようにする

整備や調整作業を行うためにアクセスが必要な場合には、クッションを取り外すことができます。

-

プラットホームを下げる。

-

車両両側のツイストノブを外す(図 32):

-

クッションを外してプラットフォームに置く。

-

必要な整備作業や調整作業を行う。

-

クッションを上げ、機体両側のピンに取り付ける。

-

ツイストノブを締め付ける。

潤滑

-

PTOを解除し、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

グリスニップルをウェスできれいに拭く。

Note: ニップルにペンキが付着している場合には、必ず落としておく。

-

ニップルにグリスガンを接続する。

-

グリスがベアリングからはみ出てくるまで注入する。

-

はみ出したグリスはふき取る。

前キャスタのピボットのグリスアップ

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 1年ごと |

|

-

ダストキャップを外してキャスタピボットを調整する;キャスタピボットベアリングの調整を参照。

Note: グリスアップ作業が終了するまでダストキャップは外しておく。

-

六角プラグを外す。

-

穴にグリスフィッティングを取り付ける。

-

フィッティングからグリスを注入する;ベアリング上部からグリスがはみ出てくるまで入れる。

-

グリスフィッティングを穴から取り外す。

-

六角プラグとキャップを取り付ける。

キャスタホイールのハブの潤滑

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 1年ごと |

|

-

エンジンを停止し、可動部すべての動作が停止するのを待ち、駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。

-

キャスタフォークからキャスタホイールを外す。

-

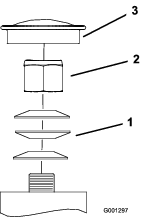

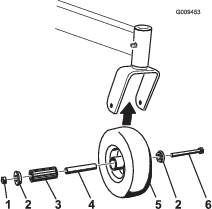

ホイールのハブからシールガードを外す(図 33)。

-

キャスターホイールのアクスルアセンブリについているスペーサナット1個を外す。

Note: スペーサをアクスルに固定するためにロッキングコンパウンドを使用しています。ホイールアセンブリからアクスルを取り外す(もう一個のスペーサナットは、まだついたままで)。

-

シールを外してベアリングの磨耗状態を点検し、必要に応じてベアリングを交換する。

-

ベアリングに汎用グリスを詰める。

-

ホイールにベアリング(1個)と新しいシール(1枚)を入れる。

Note: シールは必ず交換してください。

-

アクスルアセンブリのスペーサナットを両方とも外した(または壊れていた、ゆるんでいた)場合、1つのスペーサナットにロッキングコンパウンドを塗り、レンチを当てる面が外側を向くようにしてアクスルに取り付ける。

Note: スペーサナットは、アクスルの一番奥まで締め込まないでください。スペーサナットの外面から、ナット内部に見えるアクスルの端部までの距離が3 mm程度残るように取り付けること。

-

組み付けの終わったナットとアクスルをホイールに取り付け、新しいシールとベアリングが側面に見えるようにする。

-

ホイールの開口端が上を向いた状態で、ホイールの内側(アクスルとのすきま)に汎用グリスを詰める。

-

ホイールに2つ目のベアリングと新しいシールを取り付ける。

-

もう1つのスペーサナットにもロッキングコンパウンドを塗り、レンチを当てる面が外側を向くようにしてアクスルに取り付ける。

-

ナットを 8-9 N·m(0.8-0.9 kg.m = 71-80 in-lb)にトルク締めし、一度ゆるめてから、今度は 2-3 N·m(0.23-0.29 kg.m = 20-25 in-lb)にトルク締めする。

Note: どちらのナットからもアクスルが飛び出していないことが必要である。

-

ホイールハブの上からシールガードを取り付け、キャスタフォークにホイールを入れる。

-

キャスタボルトを通し、ナットを完全に締め付ける。

Important: シールやベアリングを破損させないために、時々、キャスタタイヤを手で回転させてベアリングを点検してください。タイヤが自由に回らないこと(1-2 回転で止まるのが適正)、また、横方向のガタがないことが必要です。ホイールが自由に回転する場合には、わずかな抵抗が出るようにスペーサのトルクを調整し、ねじ山にロッキングコンパウンドを塗布してください。

走行コントロールのグリスアップ

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 1年ごと |

|

オペレータプレゼンスコントローラのベイルのジョイント部と走行コントロールの両方のレバーのブッシュ

Note: レバーブラケットの間のピボットチューブにあるブッシュにはオイルを滴下させてください。

エンジンの整備

エアクリーナの整備

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 250運転時間ごと |

|

| 300運転時間ごと |

|

| 500運転時間ごと |

|

Note: ほこりのひどい場所で使用している場合はより頻繁にエアクリーナの手入れを行ってください。

フィルタの取り外し

-

PTO を解除し、走行コントロールレバーをニュートラルロック位置にセットし、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

エアクリーナのリテーナクランプを押し下げて外し、エアクリーナのボディーからカバーを引き抜く(図 35)。

-

カバーの内部を圧縮空気できれいに清掃する。

-

1次フィルタをゆっくり引き抜くようにしてエアクリーナのボディーから外す(図 35)。

Note: ボディーの側面にフィルタをぶつけないように注意すること。

-

二次フィルタは、交換するとき以外は外さない。

Important: 二次フィルタは絶対に洗わないでください。二次フィルタが汚れている場合には、一次フィルタが破損していますから、両方のフィルタを交換してください。

-

フィルタの外側から照明を当てて1次フィルタの内側を点検し、傷などがないか確認する。

Note: フィルタに穴があいているとその部分が明るく見えます。

Note: フィルタが破損している場合には交換してください。

一次エアフィルタの整備

-

破れや油汚れ、ゴムシールの傷がないか点検する。

-

スプリングが破損しているペーパーエレメントは交換する。

Note: 使用済みのエレメントを再利用しないでください。

二次エアフィルタの整備

二次フィルタは清掃しないで交換すること。

Important: 安全フィルタは清掃しないでください。二次フィルタが汚れている場合には、一次フィルタが破損していますから、両方のフィルタを交換してください。

フィルタの取り付け

Important: エンジンを保護するため、必ず両方のエアフィルタを取り付け、カバーをつけて運転してください。

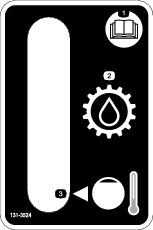

エンジンオイルについて

エンジンオイルの仕様

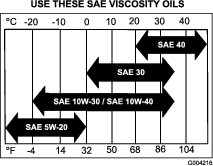

オイルのタイプ: 洗浄性オイル(API 規格 SF, SG, SH, SJ, SLまたは それ以上)

エンジンオイルの容量: 2.1 リットル(フィルタを含む。フィルタ交換なしでは 1.8 リットル)

粘度: 下の表を参照のこと.

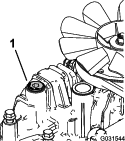

エンジンオイルの量を点検する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

Note: エンジンが冷えている状態で点検してください。

警告

高温部に触れると非常に危険である。

手足や顔や衣服をマフラなどの高温部に近づけないよう十分注意すること。

Important: オイルを入れすぎないように注意してください。入れすぎは、かえってエンジンを傷めます。オイル不足の状態でエンジンを運転しないでください;エンジンを破損する恐れがあります。

-

平らな場所に駐車し、PTOを解除し、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

図 37に示すように、エンジンオイル量を点検する。

エンジンオイルの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 8 時間 |

|

| 100運転時間ごと |

|

Note: 廃油はリサイクルセンターに持ち込むなど適切な方法で処分してください。

エンジンオイルフィルタの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 200運転時間ごと |

|

Note: ほこりのひどい場所で使用する場合は、エンジンオイルのフィルタをより頻繁に交換することが必要になります。

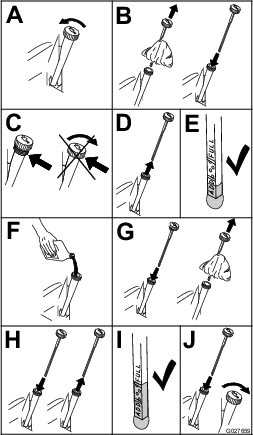

-

エンジンからオイルを抜く;エンジンオイルフィルタの交換を参照。

-

エンジンオイルフィルタの交換を行う(図 40)。

Note: フィルタのガスケットがエンジンに当たるまで締め付け、そこからさらに3/4 回転締め付ける。

-

適切な種類の新しいオイルをエンジンに入れる;エンジンオイルの仕様を参照。

点火プラグの整備

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

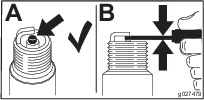

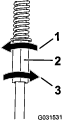

電極間のエアギャップを正しく調整しておいてください。

取り付け、取り外しには必ず専用のレンチを使い、エアギャップの点検調整にはすきまゲージやギャップ調整工具などを使ってください。必要に応じて新しい点火プラグと交換してください。

どのエンジンについても: NGK® BPR4ES または同等品

エアギャップ:0.75 mm

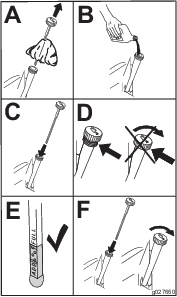

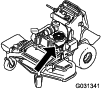

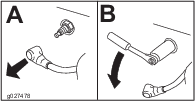

点火プラグの取り外し

-

PTO を解除し、走行コントロールレバーをニュートラルロック位置にセットし、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

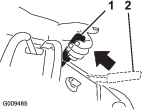

図 41 のように、点火プラグを取り外す。

点火プラグの点検

Important: 点火プラグは清掃しないでください。黒い汚れ、電極の磨耗、油膜、亀裂などがあれば新しいものと交換してください。

絶縁体部がうす茶色や灰色なら適正、碍子が黒くなっているのは不完全燃焼である(エアクリーナの汚れが原因であることが多い)。

すきまを 0.75 mm に調整する。

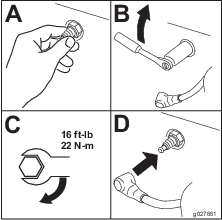

点火プラグの取り付け

スパークアレスタの点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 50運転時間ごと |

|

警告

排気系統が高温である間はエンジンを停止させた後でもガソリンの蒸気に着火する可能性がある。エンジンから排出された高温のチリが周囲のものを発火させて人身事故や物損事故を引き起こす可能性がある。

燃料の補給やエンジンの運転はスパークアレスタを取り付けて行うこと。

-

エンジンを停止し、可動部すべての動作が停止するのを待ち、駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。

-

マフラーが冷えるまで待つ。

-

スクリーンや溶接部に破損を発見した場合にはアレスタを交換する。

-

スクリーンが目詰まりを起こしている場合には、アレスタを取り外してよく振ってスクリーンについているススなどを払いおとし、ワイヤブラシでスクリーンを清掃(必要に応じて溶剤に浸して清掃)する。

-

排気口にアレスタを取り付ける。

燃料系統の整備

燃料タンクの内部清掃

燃料の抜き取りは燃料タンクを外して行うこともできます;燃料タンクを取り外すを参照。また、以下の方法でサイホン(ポンプ)で汲み出すこともできます。

危険

ガソリンは非常に引火・爆発しやすい物質である。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起こす。

-

エンジンが冷えてから燃料タンクからガソリンを抜き取る。この作業は必ず屋外の広い場所で行う。こぼれたガソリンはふき取る。

-

ガソリン取り扱い中は禁煙を厳守し、火花や炎を絶対に近づけない。

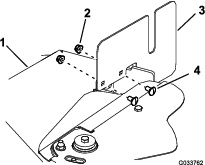

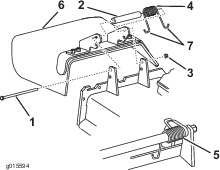

燃料タンクを取り外す

-

プラットホームを下げる。

-

クッションを解除する;クッションを外して後部へアクセスできるようにするを参照。

-

クロスブラケットを取り外す。

-

燃料タンクを外してプラットホームに降ろす。

Note: 燃料タンクを機体から完全に外す場合はタンク上面にある通気ラインを外してください。

電気系統の整備

バッテリーの整備

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

バッテリーはいつもきれいに、またフル充電状態に保持してください。バッテリーやバッテリーボックスの清掃にはペーパータオルが便利です。端子部に腐食が発生した場合には、重曹水(水4:重曹1)で清掃します。清掃後は、腐食防止のためにバッテリー端子にワセリンなどを塗布してください。

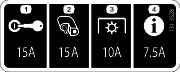

電圧:12 V

危険

電解液を飲まないこと。また、電解液を皮膚や目や衣服に付けないよう十分注意すること。安全ゴーグルとゴム手袋で目と手を保護すること。

電解液には、触れると火傷を起こす劇薬である硫酸が含まれている。

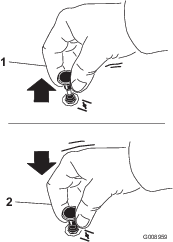

バッテリーの取り外し

警告

バッテリーの端子に金属製品や車体の金属部分が触れるとショートを起こして火花が発生する。 それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

-

バッテリーの取り外しや取り付けを行うときには、端子と金属を接触させないように注意する。

-

バッテリーの端子と金属を接触させない。

警告

バッテリーケーブルの接続手順が不適切であるとケーブルがショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

-

ケーブルを取り外す時は、必ずマイナス(黒)ケーブルから取り外す。

-

ケーブルを取り付ける時は、必ずプラス(赤)ケーブルから取り付け、それからマイナス(黒)ケーブルを取り付ける。

-

PTOを解除し、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

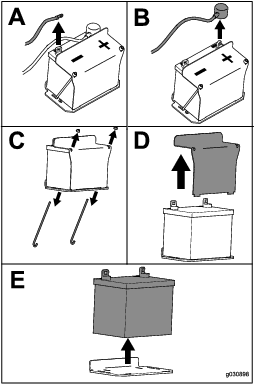

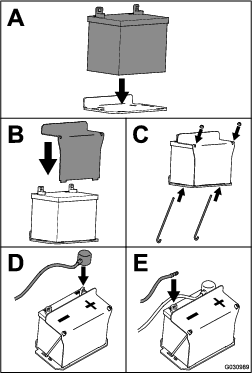

図 47のようにバッテリーを取り外す。

バッテリーを取り付ける

図 48のようにバッテリーを取り付ける。

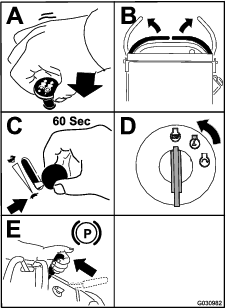

バッテリーを充電する

警告

充電中は爆発性のガスが発生する。

充電中は絶対禁煙を厳守。バッテリーに火気を近づけない。

Important: バッテリーは常時フル充電状態に維持してください(このとき電解液の比重は1.265 になります);とくに、氷点下になる場合はバッテリーの損傷を防ぐために重要です。

-

シャーシからバッテリーを取り外す;バッテリーの取り外しを参照。

-

バッテリー液の量を点検する。

-

セルキャップがきちんと取り付けられていることを確認する。

-

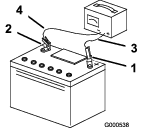

25-30 Aで1時間、または 4-6 Aで 6 時間、充電する。

-

充電が終わったら、チャージャのプラグをコンセントから抜いてから、チャージャのリード線をバッテリー端子から外す(図 49)。

-

バッテリーをマシンに取り付け、バッテリーケーブルを接続する;バッテリーを取り付けるを参照。

Note: バッテリーを外したままで機械を運転しないでください。電気系統を損傷する恐れがあります。

走行系統の整備

トラッキングの調整

Note: 前後左右は運転位置からみた方向です。

-

左右のコントロールレバーを同じだけ前へ押す。

-

マシンの走行方向が左右いずれかにずれるかどうか調べる。

Note: ずれる場合には機械を停止し、駐車ブレーキを掛ける。

-

機体後部についているクッションを外す;クッションを外して後部へアクセスできるようにするを参照。

Note: 燃料タンクも外すと機器へのアクセスが楽になります; 燃料タンクを取り外すを参照。

-

左側のコントロールロッドを 1/4 回転ずつ回して、直進できるまで少しずつ調整を進める(図 51)。

Note: 車体が右にずれていく場合はロッドを短くする(右に回す)。車体が左にずれていく場合はロッドを長くする(左に回す)。

Note: 調整は、左側ロッドにのみ行い、その調整で左ホイールの速度を右ホイールの速度にあわせるようにしてください。右ホイールの速度を調整すると、右側走行コントロールレバーがコントロールパネルのニュートラルロックスロットの中央からずれてしまうので、右ホイールの速度は変えないでください。

Important: ロッドを回しすぎなように注意してください。回しすぎるとニュートラルで勝手に動き出すようになります。

-

走行状態を点検し、必要に応じて再調整する。

Note: 左側のロッドの調整だけでは正しく走行できない場合には代理店にご連絡ください。

-

走行系統をニュートラルにして駐車ブレーキを外したときにマシンが勝手に動き出さないかどうか調べる。

-

燃料タンクを取り外した場合には元通りに取り付ける。

-

クッションを元通りに取り付ける。

タイヤ空気圧を点検する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 50運転時間ごと |

|

後のタイヤの空気圧を 0.83-0.97 bar(0.91-0.98 kg/cm² = 12-14 psi)に調整して運転してください。

Important: タイヤ空気圧がそろっていないと、刈り上がりもそろわなくなります。

Note: 前タイヤはセミニューマチックタイヤですので、空気圧の管理は必要ありません。

キャスタピボットベアリングの調整

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 500運転時間ごと |

|

キャスタホイールとベアリングの整備

キャスタホイールはスパナブッシュに取り付けられたローラベアリングに支持されて回転します。ベアリングの潤滑を適正に行なえば磨耗を最小限に抑えることができます。ベアリングの潤滑を適正に行なわないとベアリングは急激に磨耗します。キャスタがガタつく場合にはベアリングの磨耗が疑われます。

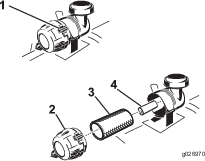

-

キャスタホイールをキャスタフォークに保持しているボルトとロックナットを外す(図 54)。

-

ブッシュをひとつ外し、次にスパナブッシュとローラベアリングをハブから外す(図 54)。

-

ハブについているもうひとつのブッシュも外し、ハブについているグリスや汚れを除去する(図 54)。

-

ローラベアリング、ブッシュ、スパンナブッシュ、およびホイールハブの内側の磨耗状態を点検する。

Note: 破損したり磨耗したりしている部品は交換する(図 54)。

-

ホイールハブにブッシュを一つ入れる(図 54)。

-

ローラベアリングとスパンナブッシュにグリスを塗って、ホイールハブに取り付ける(図 54)。

-

ハブにもうひとつのブッシュを入れる(図 54)。

-

キャスタホイールをキャスタフォークに取り付け、ホイールボルトとロックナットで固定する(図 54)。

-

スパナブッシュがキャスタフォーク内部に当たるまでロックナットを締め付ける(図 54)。

-

キャスタホイールのグリスニップルからグリスを注入する。

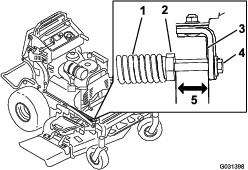

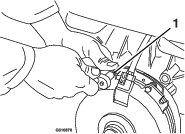

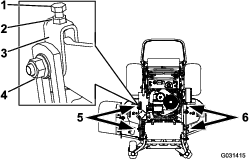

クラッチシムの外し方

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

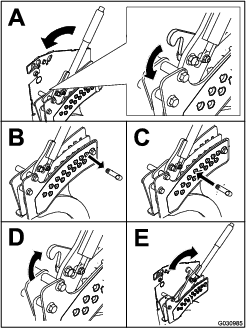

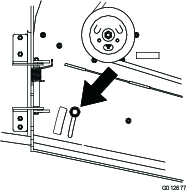

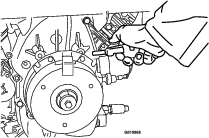

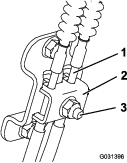

クラッチブレーキの摩耗が進むとクラッチの接続が維持できなくなります。この場合、シムを交換するとクラッチをふたたび使用できるようになります。図 55

-

平らな場所に駐車し、PTOを解除し、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

ブレーキポールの下やブレーキスペーサにたまっているごみをコンプレッサで吹き飛ばす。

-

ワイヤハーネスのリード、コネクタ、端子の状態を点検する。必要に応じて清掃や修理を行う。

-

PTO スイッチをONにするとクラッチコネクタに 12 V が通電されることを確認する。

-

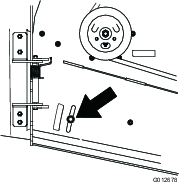

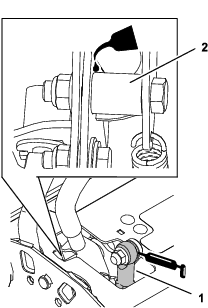

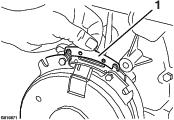

ロータとアーマチャとの間の距離を測る。距離が 1 mm を超えている場合は、以下のように調整する:

-

図 57に示すように、両方のブレーキ取り付けボルトを 1/2-1 回転ゆるめる。

Note: フィールドシェル/アーマチャからブレーキポールを外さないでください。ブレーキポールはアーマチャに合わせて摩耗してきており、シムを外した後も適切なブレーキトルクを維持するために同じ状態でアーマチャに当たる必要があります。

-

ラジオペンチ(または手)で、シムを取り出す。

Note: クラッチが適切に作動することを確認できるまで、シムは廃棄しないでください。

-

ブレーキポールの下やブレーキスペーサ周辺にたまっているごみをエアサで吹き飛ばす。

-

各ボルト(M6 x 1)を12.3-13.7 N·m(1.3-1.5 kg.m=9.5-10.5 ft-lb)にトルク締めする。

-

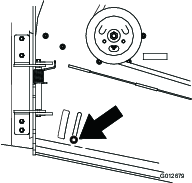

厚さ 0.25 mm のすき間ゲージで、図 59 と 図 60に示すようにブレーキポールの両側でロータとアーマチャ面との間に隙間があることを確認する。

Note: ロータとアーマチャは凹凸面で摩耗接触するので、すき間を正確に測定することが難しい場合があります。

-

すき間が 0.254 mm 未満の場合はシムを取り付けてを参照。

-

すき間が適正であれば、ステップ6へ進んで安全試験を行う。

-

-

以下の安全点検を行う。

-

着席し、エンジンを始動させる。

-

PTO スイッチがOFF位置では刈り込み刃が回転しないことを確認する。

Note: クラッチが入らない場合はシムを取り付けてを参照。

-

PTO スイッチを10回連続で入・切し、クラッチが適切に動作することを確認する。

Note: クラッチが適切に入らない場合はを参照。

-

-

ホイールナットのトルクの点検を行う

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 100 時間 |

|

ホイールナットを 115-142 N·m(12.5-13.8 kg.m=85-105 ft-lb)にトルク締めする。

ホイールハブナットの点検を行う

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 100 時間 |

|

| 500運転時間ごと |

|

ホイールハブナットを 286-352 N·m(29-36 kg.m=211-260 ft-lb)にトルク締めする。

冷却系統の整備

吸気スクリーンの点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

毎回、使用前に、エンジンのシリンダやシリンダヘッド、冷却フィン、空気取り入れ口、キャブレターガバナのレバーなどについている刈りかすやその他のごみを取り除いてください。これにより、十分な冷却効果と適正なエンジン回転数が確保でき、エンジンのオーバーヒートや損傷の発生を抑えることができます。

ブレーキの整備

ブレーキの整備

毎日、運転前に平らな場所および法面でのブレーキ動作を点検してください。

停止中や、誰も乗車していない時は、必ず駐車ブレーキを掛けてください。

Important: 駐車ブレーキがスリップするようになったら調整してください。

駐車ブレーキの点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

-

平らな場所に駐車し、PTOを解除する。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

ブレーキを解除する。

-

ブレーキレバーを入れ、機体が走行できないことを確認する。

-

必要に応じてブレーキを調整する。

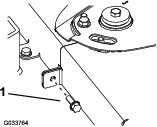

ブレーキの調整

-

燃料タンクを取り外す;燃料タンクを取り外すを参照。

-

機体左側のケーブルクランプのボルトをゆるめる。

-

ケーブルを引き下してピンと張る。

-

ナットを締めつける。

-

燃料タンク、クロスブラケット、クッションを取り付ける。

ベルトの整備

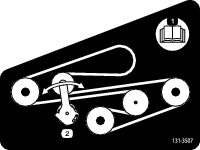

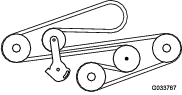

刈り込みデッキベルトの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

磨耗の兆候として:ベルトが回転するときにきしみ音がする、刈り込み中にベルトが滑ってブレードが回らない、ベルトの縁がほつれている、焼けた跡がある、割れているなどがあります。これらの症状が出たらベルトを交換してください。

-

PTOを解除し、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

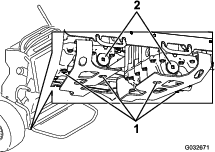

サイドカバー2個をベルトカバーに固定しているキャリッジボルト 4 本とナット4個を外す(図 63)。

-

ベルトカバー2個をつないでいるボルトを外す(図 64)。

-

ベルトカバーを刈り込みデッキに固定しているボルト(6本)を外してベルトカバーをアイドラカバーの下から引き出す(図 65)。

-

ベルトを取り外す。

-

図 66 のようにベルトを取り付ける。

-

ボルト6本でベルトカバーを取り付ける(図 65)。

-

ベルトカバー2個をボルトでつなぐ(図 64)。

-

キャリッジボルト 4 本とナット4個で、サイドカバー2個をベルトカバーに取り付ける(図 63)。

トランスミッションベルトの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 1000運転時間ごと |

|

-

燃料タンクを取り外す;燃料タンクを取り外すを参照。

-

油圧タンクのキャップを取り外す。

-

トランスミッションの底部にあるドレンプラグの下にオイルを受ける容器を置く(図 67)。

-

タンクからオイルを容器に回収する。

-

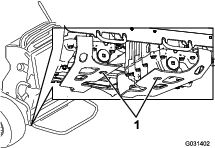

下側の油圧ホースを外す(図 68)。

-

テンションスプリングを外す(図 68)。

注意

スプリングには強い張力がかかっており、不用意に取り外すと怪我をする。

スプリングを外す時には、必ず安全ゴーグルを着用し、慎重に作業すること。

-

クラッチとクラッチストップからデッキベルトを外す(図 68)。

-

新しいベルトを取り付ける。

-

テンションスプリングと下側油圧ホースを取り付ける。

-

ドレンプラグを取り付け、22-27 N·m(2.1-2.8 kg.m=16-20 ft-lb)にトルク締めする。

-

油圧オイルを規定量補給する。

-

油圧オイルタンクのキャップを取り付ける。

-

マシンの試運転を10分間行い、その後に油圧オイルが適正量であることを確認する。

制御系統の整備

走行コントロールレバーの調整

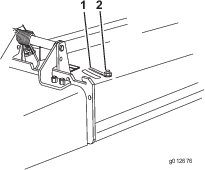

左右のコントロールレバーが一直線にそろっていない場合には、右側コントロールレバーを調整します。

-

PTO を解除し、走行コントロールレバーをニュートラル位置にセットし、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

左右の走行コントロールレバーを、ニュートラルロック位置にセットする(図 69)。

-

右側走行コントロールレバーと左側走行コントロールレバーの水平整列状態を見る(図 69)。

-

走行コントロールレバーの水平位置の調整は、カムで行う。

-

機体後部についているクッションを外す。

-

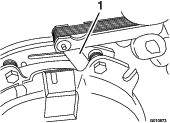

カムを固定しているナットをゆるめる(図 70)。

-

調整カムを使って右側走行コントロールレバーを左側走行コントロールレバーと水平に調整し、カムの固定ナットを締め付ける。

Note: カムを右に回す(縦にする)とハンドルが下がり、左に回す(縦にする)とハンドルが上がります。

Important: カムの平たい部分が縦位置(右または左)を越えないようにしてください。越えるとスイッチを破損させる場合があります。

-

左側のコントロールレバーについても、ステップ3-8を行う。

油圧系統の整備

油圧システムの仕様

油圧オイルのタイプ: Toro® HYPR-OIL™ 500 油圧オイル

油圧オイルの容量: 4.7 リットル

Important: 指定されたオイルをご使用ください。他のオイルを使用すると油圧システムを損傷する恐れがあります。

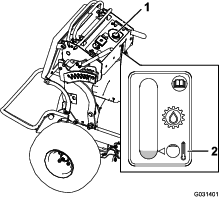

油圧オイルを点検する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 8 時間 |

|

| 500運転時間ごと |

|

Note: オイルが冷えている状態で点検してください。

-

平らな場所に駐車する。

-

PTOを解除し、エンジンを停止させる。

-

すべての部分が完全に停止してから駐車ブレーキを掛けたのを確認して運転席を立つ。

-

油圧オイルタンクの注油口周辺をきれいに拭く(図 71)。

-

給油口からキャップを取る(図 71)。

Note: タンクの中をのぞいてオイルの量を確認する。

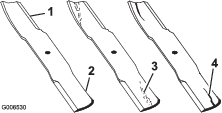

-

所定レベルまで油圧オイルを補給する。

-

給油口にキャップを取り付ける。

警告

高圧で噴出する作動油は皮膚を貫通し、身体に重大な損傷を引き起こす。

-

万一、油圧オイルが体内に入った場合には、この種の労働災害に経験のある施設で数時間以内に外科手術を受ける必要がある。処置が遅れると傷口が壊疽を起こす危険がある。

-

油圧のピンホールリークやノズルからは作動油が高圧で噴出しているので、絶対に手などを近づけない。

-

リークの点検には新聞紙やボール紙を使う。

-

油圧関係の整備を行う時は、内部の圧力を確実に解放する。

-

油圧を掛ける前に、油圧ラインやホースに傷や変形がないか、接続部が確実に締まっているかを確認する。

-

油圧オイルとフィルタの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 50 時間 |

|

| 500運転時間ごと |

|

悪条件下で使用しているときや高温下で使用している場合には、交換間隔を短くしてください。油圧フィルタ交換用のキットがあります。詳細は弊社代理店にお問い合わせください。

警告

高温の油圧オイルに触れると激しい火傷を負う。

油圧オイル関係の整備を行う時は、必ずオイルが十分に冷えてから行うこと。

-

平らな場所に駐車し、PTOを解除し、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

燃料タンクを取り外す;燃料タンクを取り外すを参照。

-

油圧タンクのキャップを取り外す。

-

左右のトランスミッションそれぞれの底部にあるドレンプラグの下にオイルを受ける容器を置く(図 72)。

-

ドレンプラグを抜く。

-

タンクから全部のオイルを容器に回収する。

-

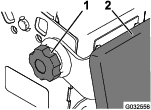

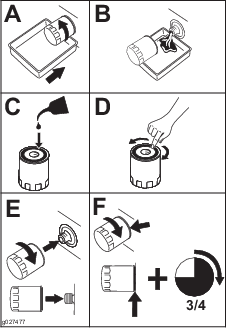

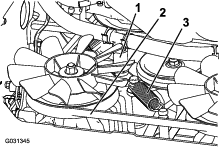

各トランスミッションから油圧オイルフィルタのキャップとフィルタを取り出す。

-

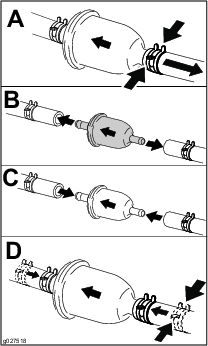

スプリング側を外側に向けて油圧フィルタを取り付けキャップをはめる。

-

ドレンプラグを取り付け、22-27 N·m(2.1-2.8 kg.m=16-20 ft-lb)にトルク締めする。

-

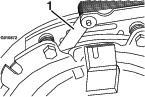

各トランスミッションに通気プラグを、ぐらつく程度に軽く取り付ける(図 73)。

Note: これにより油圧系統に入り込んだエアを逃がすことができるようになります。

-

エア抜きプラグの一つからオイルが出てくるまでゆっくりとオイルをタンクに補給する。

Important: オイルは油圧システムの仕様に掲載されているものまたは同等品を使用してください。他のオイルを使用するとシステムを損傷する可能性があります。

Important: 油圧オイルを入れすぎないように監視しながら注意深く入れてください。

-

通気プラグを締め付ける。

-

油圧オイルタンクにキャップを取り付ける。

-

燃料タンクを取り付けます。

-

エンジンを始動して 2 分間運転し、システム内のエアをパージする。

-

エンジンを停止させ、オイル漏れがないか点検する。

Note: 片側または両側の車輪が駆動しない場合には、油圧システムのエア抜きを参照。

油圧システムのエア抜き

燃料系統からは自動的にエアが抜けるようになっていますが、油圧オイルを交換した後や油圧システムの整備を行った後には、エア抜きを実施しなければならない場合があります。

-

PTOを解除し、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させる;すべての部分が完全に停止するまで運転位置を離れないこと。

-

マシンの後部を持ち上げ、駆動輪が自由に回転できる程度の高さにジャッキスタンドで確実に支える。

-

エンジンを始動し、スロットルをアイドル位置にセットする。

Note: もし車輪が回転しないようであれば、手でタイヤをゆっくりと前進方向に回して、油圧回路から空気が逃げやすいようにするとよい。

-

エアが抜けることによってオイル量が下がった場合には、適正量まで補給する。

-

反対側の車輪についても同じ要領でエアを抜く。

刈り込みデッキの保守

ブレードの整備

ブレード(刃)を鋭利にしておくと、いつも質の良い刈り上がりとなります。ブレードを 2 本用意して交互に使用すると便利です。

警告

磨耗の進んだブレードや破損したブレードは、回転中にちぎれて飛び出す場合があり、これが起こるとオペレータや周囲の人間に多大の危険を及ぼし、最悪の場合には死亡事故となる。

-

ブレードが磨耗や破損していないか定期的に点検すること。

-

磨耗したり破損したりしたブレードは交換すること。

ブレードの点検や整備にかかる前に

平らな場所に駐車し、ブレードの回転を解除し、駐車ブレーキを掛ける。キーを OFF 位置に回す。キーを抜きとり、点火プラグからコードを外す。

ブレードの点検

ブレードの変形を調べる

-

PTO を解除し、走行コントロールレバーをニュートラルロック位置にセットし、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

ブレードが前後方向を指すように回転させる。

-

Aの位置で(図 75)、平らな床面からブレードの刃先までの高さを測る。

-

ブレードを半回転させてもう一方の刃先を前に向ける。

-

同じ位置で上記4と同じ要領で平らな床面からブレードの刃先までの高さを測る。

Note: 上記手順4と5で記録した2つの測定値が 3 mm の差の中に収まっていれば適正である。

Note: 差が3 mm よりも大きい場合にはブレードを交換する。

警告

曲がったり破損したりしたブレードは、回転中にちぎれて飛び出す場合があり、これが起こると最悪の場合には死亡事故となる。

-

曲がったり破損したりしたブレードは、必ず新しいものに交換する。

-

ブレードの表面や縁にヤスリなどで鋭利な溝を作ったりしないこと。

-

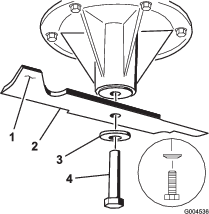

ブレードの取り外し

ブレードが堅いものに当たった、バランスが取れていない、磨耗した、曲がったなどの場合には新しいものと交換する必要があります。いつも最高の性能を維持し、安全を確保するために、交換用の刈り込み刃(ブレード)は必ず Toro の純正部品をご使用ください。他社のブレードを使用すると安全規格に適合しなくなる可能性があります。

-

ぼろきれや厚いパッドの入った手袋を使ってブレードの端部をしっかり握る。

-

スピンドルのシャフトからブレードボルト、湾曲ワッシャ、ブレードを取り外す(図 76)。

ブレードの研磨

デッキの水平調整

マシンの準備を行う

デッキを取り付けた直後や、刈り上がりが揃っていないときには、デッキが水平に取り付けられているかどうかを点検してください。

デッキの前後の調整を行う前に、左右の水平調整を行ってください。

-

平らな場所に駐車し、PTOを解除し、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを止め、キーを抜きとり、点火プラグからコードを外す。

-

左右両方の駆動輪のタイヤ空気圧を点検する;タイヤ空気圧を点検するを参照。

-

デッキの水平調整を行う前に、ブレードが曲がっていないか点検してください;曲がっているブレードは交換してください;ブレードの整備を参照。

-

刈り込みデッキを 76 mm の刈高に下げる。

刈り込みデッキの左右の高さ点検

-

後タイヤ空気圧を調整する。

-

ブレードに曲がりが発生していないことを確認する;ブレードの変形を調べるを参照。

-

ブレードを左右方向に向ける。

-

B 位置およびC 位置で、平らな床面からブレードの刃先までの距離を測定する(図 80)。

-

B 位置での測定値とC 位置での測定値の差が 6 mm 以内であれば適正とする。

Note: 適正でない場合には刈り込みデッキの左右の高さ調整を参照。

刈り込みデッキの左右の高さ調整

-

調整したいデッキのヨークのサイドナットとジャムナットをゆるめる(図 81)。

-

ヨーク上部にあるボルトを回して刈り込みデッキの高さを調整する(図 81)。

Note: ボルトを右に回すとデッキが上昇し、左へ回すと下降します。

-

調整ができたらジャムナットとサイドボルトを締める。

-

左右の高さを点検する;刈り込みデッキの左右の高さ点検を参照。

刈り込みデッキの前後ピッチ

-

後のタイヤの空気圧を適正圧に調整する。

-

ブレードのうちの1枚を前後方向に向ける。A位置とB位置で、平らな床面からブレードの刃先までの高さを測る(図 82)。

Note: 前部 A 位置でのブレード高さが後部 B位置での高さよりも 6 mm 低ければ適正である。

-

他のブレードを前後方向に向け、同じように測定する。

-

前後のピッチが規定どおりでない場合には刈り込みデッキの前後の高さ調整を参照。

刈り込みデッキの前後の高さ調整

-

調整したいデッキのヨークのジャムナットとサイドナットをゆるめる(図 83)。

-

ヨーク上部にあるボルトを回して刈り込みデッキの高さを調整する(図 83)。

Note: ボルトを右に回すとデッキが上昇し、左へ回すと下降します。

-

調整ができたらジャムナットとサイドボルトを締める。

-

前後のピッチを点検する;刈り込みデッキの前後ピッチを参照。

デッキ昇降スプリングの調整

デフレクタの交換

警告

排出口がデフレクタなどで覆われていないと、デッキから異物が飛び出して人に当たる恐れがあり、このようなことが実際におこると深刻な人身事故になりかねない。また、ブレードに触れて大怪我をする可能性もある。

必ず、カバープレート、マルチプレート、またはデフレクタやバガーを取り付けて運転すること。

-

デフレクタをピボットブラケットに固定しているロックナット、ボルト、スプリング、スペーサを外す(図 86)。

-

破損または古くなっているデフレクタを取り外す。

-

デフレクタにスペーサとスプリングを取り付ける。

-

J 形端部の1つをデッキ後部のエッジに引っ掛ける。

Note: 必ず、スプリングのJフック端の1つをデッキエッジの後ろに引っ掛け、それからボルトを 図 86のように取り付けてください。

-

ボルトとナットを取り付ける。

-

J 形端部のひとつをデフレクタに引っ掛ける(図 86)。

Important: デフレクタが回転できることが必要です。デフレクタを手で上位置(完全開放位置)に持ち上げ、手を離すと自然に下位置になることを確認する。

洗浄

芝刈りデッキの裏側の清掃

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

デッキの裏側にたまった刈りかすは毎日取り除いてください。

-

PTO を解除し、走行コントロールレバーをニュートラルロック位置にセットし、駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。

-

マシンの前端を持ち上げてジャッキスタンドで刈り込みデッキを支える。

廃材の処分

エンジンオイル、バッテリー、油圧オイル、冷却液は環境汚染物質です。これらの物質は、それぞれの地区の法律などに従って適切に処分してください。

保管

洗浄と格納保管

-

PTOをOFFにし、駐車ブレーキを掛け、キーを OFF 位置にして、抜き取る。

-

機体各部に付着している泥や刈りカスをきれいに落とす。

Important: 機体は中性洗剤と水で洗うことができます。ただし高圧洗浄器は使用しないでください。また、特に駆動系統やエンジン部には大量の水を掛けないように注意してください。圧力洗浄器を使うと、水やごみをスピンドルのベアリングや電気スイッチなどの重要部品に入れてしまう危険があります。

-

特にエンジンのシリンダヘッドや冷却フィン部分やブロアハウジングを丁寧に清掃する。

-

ブレーキを点検する;駐車ブレーキの点検を参照。

-

エアクリーナの整備を行う;エアクリーナの整備を参照。

-

機体グリスアップを行う;潤滑を参照。

-

エンジンオイルを交換する;エンジンオイルの交換を参照。

-

タイヤ空気圧を点検する;タイヤ空気圧を点検するを参照。

-

さらに長期の保管を行う場合は以下の整備を行う:

-

スタビライザ/コンディショナ(燃料品質安定剤)を燃料タンクの燃料に添加する。

-

エンジンを掛けて(5分間程度)、コンディショナを混合した燃料を十分に行き渡らせる。

-

エンジンを停止し、エンジンが冷えるのを待って、燃料タンクから燃料を抜き取る;燃料タンクの内部清掃を参照するか、ガソリンがなくなるまで運転を行なう。

-

エンジンをもう一度掛け、自然に停止するまで放置する。チョークを引いて始動し、完全に始動できなくなるまでこれを続ける。

-

抜き取った燃料は地域の法律などに従って適切に処分する。廃油などはそれぞれの地域の法律などに従って適正に処分する。

Note: コンディショナ入りのガソリンでも90日間以上の保存はしないでください。

-

-

点火プラグを外し、点検を行う;点火プラグの整備を参照。プラグの取り付け穴からエンジンオイルをスプーン2杯程度入れ、スタータを使ってエンジンをクランキングさせ、シリンダ内部にオイルを行き渡らせる。点火プラグを取り付ける。点火コードは取り付けない。

-

機体各部のゆるみを点検し、必要な締め付けや交換、修理を行う。破損個所や故障個所はすべて修理する。

-

機体の塗装がはげていればタッチアップ修理をする。ペイントは代理店で入手することができる。

-

汚れていない乾燥した場所で保管する。始動キーは必ず抜き取って別途保管する。機体にはカバーを掛けておく。

故障探究

| Problem | Possible Cause | Corrective Action |

|---|---|---|

| エンジンが始動しない、始動しにくい、すぐ止まる. |

|

|

| エンジンのパワーが出ない。 |

|

|

| エンジンがオーバーヒートしている。 |

|

|

| 走行できない。 |

|

|

| 異常に振動する。 |

|

|

| 刈高が不均一になる。 |

|

|

| ブレードが回転しない。 |

|

|

| クラッチが入らない。 |

|

|

図面

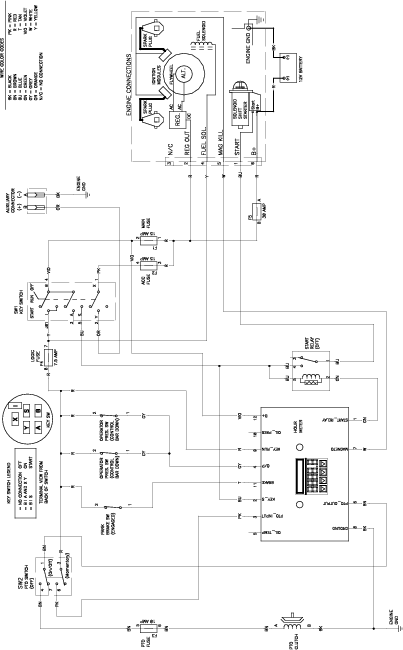

電気回路図