| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

はじめに

この製品は、公道以外の場所で主に人や資材を運搬することを目的として製造されている汎用作業車です。この機械は本来の目的から外れた使用をすると運転者本人や周囲の人間に危険な場合があります。

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からないまた適切な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。

製品の安全や取り扱い講習、アクセサリなどに関する情報、代理店についての情報の入手、お買い上げ製品の登録などをネットで行っていただくことができます:www.Toro.com

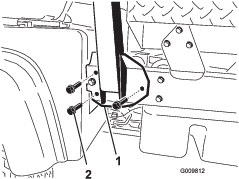

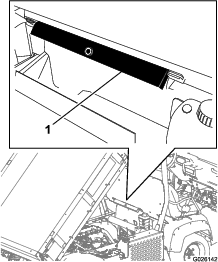

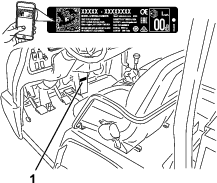

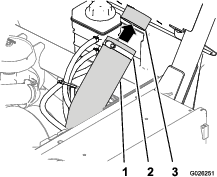

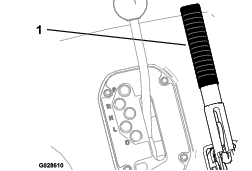

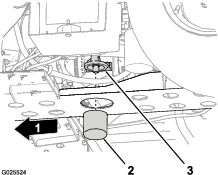

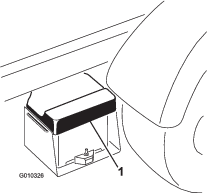

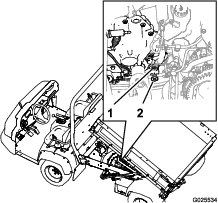

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマーサービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。図 1 にモデル番号とシリアル番号を刻印した銘板の取り付け位置を示します。いまのうちに番号をメモしておきましょう。

Important: シリアル番号デカルについている QR コード(無い場合もあります)をモバイル機器でスキャンすると、製品保証、パーツその他の製品情報にアクセスできます。

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号(図 2)を使用しております。これらは死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから、必ずお守りください。

この他に2つの言葉で注意を促しています。重要「重要」は製品の構造などについての注意点を、注はその他の注意点を表しています。

この製品は、関連するEU規制に適合しています; 詳細については、DOC シート(規格適合証明書)をご覧ください。

カリフォルニア州の森林地帯・潅木地帯・草地などでこの機械を使用する場合には、エンジンに同州公共資源法第4442章に規定される正常に機能するスパークアレスタが装着されていること、エンジンに対して森林等の火災防止措置をほどこされていることが義務づけられており、これを満たさない機械は、第4442章または4443章違犯となります。

エンジンの保守整備のため、および米国環境保護局(EPA)並びにカリフォルニア州排ガス規制に関連してエンジンマニュアルを同梱しております。エンジンマニュアルはエンジンのメーカーから入手することができます。

警告

カリフォルニア州

第65号決議による警告

カリフォルニア州では、この製品に使用されているエンジンの排気には発癌性や先天性異常などの原因となる物質が含まれているとされております。

バッテリーやバッテリー関連製品には鉛が含まれており、カリフォルニア州では発ガン性や先天性異常を引き起こす物質とされています。取り扱い後は手をよく洗ってください。

安全について

この機械は SAE J2258 (Nov 2016) 要求に準拠して設計されています。

安全上の全般的な注意

この機械は人身事故を引き起こす能力がある。重大な人身事故を防ぐため、すべての注意事項を厳守してください。

-

マシンを始動する前に必ずこのオペレーターズマニュアルをお読みになり、内容をよく理解してください。この製品を使用する人すべてが製品を良く知り、警告の内容を理解してください。

-

この機械を運転する時は常に十分な注意を払ってください。運転中は運転操作に集中してください;注意散漫は事故の大きな原因となります。

-

機械の可動部の近くには絶対に手足を近づけないでください。

-

ガードなどの安全保護機器が正しく取り付けられていない時は、運転しないでください。

-

作業場所に、無用の大人、子供、ペットなどを近づけないでください。子供に運転させないでください。

-

整備や給油などを行う前には、必ず車両を停止させ、スイッチを切り、キーを抜き取ってください。

間違った使い方や整備不良は負傷などの人身事故につながります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識  のついている遵守事項は必ずお守りください 「注意」、「警告」、および「危険」

の記号は、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生する恐れがあります。

のついている遵守事項は必ずお守りください 「注意」、「警告」、および「危険」

の記号は、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生する恐れがあります。

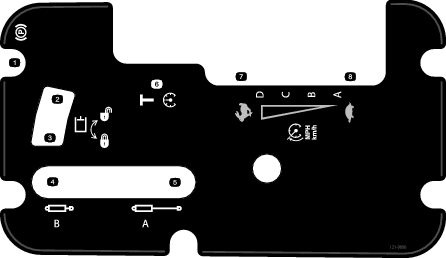

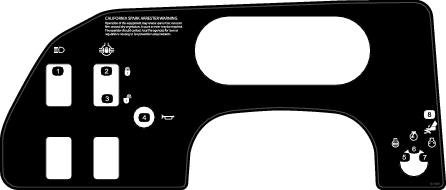

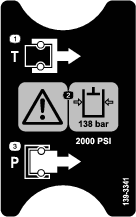

安全ラベルと指示ラベル

|

以下のラベルや指示は危険な個所の見やすい部分に貼付してあります。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。 |

組み立て

Note: 前後左右は運転位置からみた方向です。

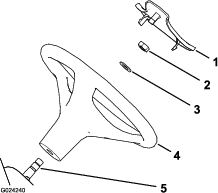

ハンドルを取り付ける

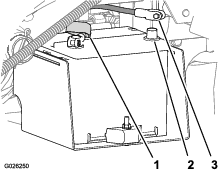

バッテリーを接続する

警告

バッテリーケーブルの接続手順を間違うとケーブルがショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

-

必ず、バッテリーのマイナス(黒)ケーブルを外してから、プラス(赤)ケーブルを外すこと。

-

接続する時は必ずプラス(赤)ケーブルから取り付ける。

オイル類の量とタイヤ空気圧を点検する

-

初めてエンジンを作動させる前と後に、エンジンオイルの量を点検する;エンジンオイルの量を点検するを参照。

-

初めてエンジンを作動させる前に、トランスミッションオイルの量を点検する;トランスミッションオイルの量の点検 を参照。

-

初めてエンジンを作動させる前に、エンジン冷却液の量を点検する;冷却液の量を点検する。 を参照。

-

初めてエンジンを作動させる前に、ブレーキオイルの量を点検する;ブレーキオイル量の点検 を参照。

-

タイヤ空気圧を点検する; タイヤ空気圧を点検するを参照。

ROPSを取り付ける

CVT インテークダクトを接続する

Important: エンジンを始動する前に、CVT ダクトについているビニルカバーを取り除いてください。

CVT キット(P/N 121-9853)とアダプタキット(127-8750)が必要です。

-

CVT インテークホースの端部についているビニル袋を止めているホースクランプをゆるめて袋を外す。

-

以下の手順で荷台を上げる:

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを掛ける。

-

レバーを後ろに引いて荷台を上昇させる。

-

エンジンを停止する。

-

ROPS パネルの裏にある荷台サポート収納ブラケットからサポートを外して荷台昇降シリンダのロッドに取り付ける;安全サポートの使い方を参照。

-

-

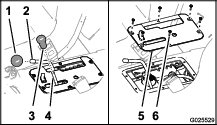

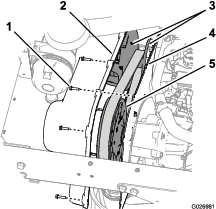

CVT インテークホースを、ROPS パネルの裏にあるインテークチューブのコネクタに接続してホースクランプで固定する (図 7)。

-

荷台サポートを外し、荷台を降下させ、エンジンを停止し、キーを抜き取る。

ブレーキの慣らし掛けを行う

ブレーキの性能を最大限に発揮させるために、実際の使用前にブレーキの「慣らし掛け」をする。

-

フルスピードで走行してブレーキを掛け、タイヤをロックさせないで急停車する。

-

これを10回繰り返す。ブレーキがオーバーヒートしないように停止と停止の間に1分間の間隔を空ける。

Important: 車両に 454kg を積載しておくと最も効果的です。

製品の概要

実際にエンジンを始動して作業を始める前に、各部分の操作方法をよく知っておいてください。

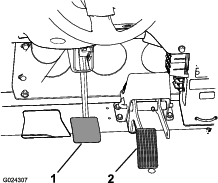

アクセルペダル

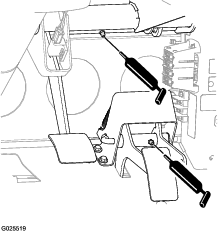

アクセルペダル(図 8)は、走行中に車両の走行速度を調整するペダルです。ペダルを踏み込むとエンジン速度が上がって走行速度が上がります。ペダルの踏み込みを浅くするとエンジン速度が下がって走行速度が下がります。

ブレーキペダル

ブレーキペダル(図 8)は、車両を減速させたり停止させるのに使用します。

注意

ブレーキが摩耗したり正しく調整されていなかったりすると人身事故を起こす危険がある。

ブレーキペダルを一杯に踏み込んだ時にペダルと運転台の床との距離が 25 mm 以下となるようなら調整または修理が必要です。

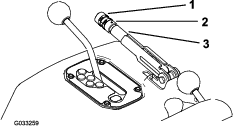

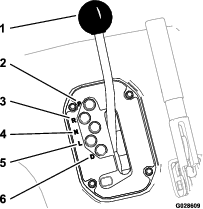

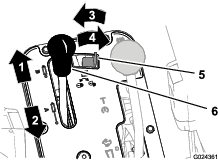

トランスミッションレバー

トランスミッションレバー (図 9) は、 (駐車)、 (後退)、 (ニュートラル)、 (低速全身)、 (通常前進) を切り替えるレバーです。

Important: ギアの切り替え(後退、低速、前進)は、車両を完全に停止させて行なってください。これを怠るとトランスミッションを破損する恐れがあります。

駐車ブレーキレバー

エンジンを停止させたら、車体が不意に動き出さないよう、必ず駐車ブレーキ(図 10)を掛けてください。急な斜面に停車する場合にも、必ず駐車ブレーキを掛けてください。

-

駐車ブレーキレバーを引くとブレーキがかかります。

-

レバーを下げると駐車ブレーキが解除されます。

Note: 車両を動かす前に駐車ブレーキを解除してください。

-

急な斜面(上り坂、下り坂)で駐車する場合には、トランスミッションを (駐車) にセットして、駐車ブレーキをしっかり掛けてください。谷側のタイヤに輪止めを掛けてください。

油圧昇降レバー

荷台の昇降を行ないます。後ろに引くと荷台が上昇し、前に倒すと降下します(図 11)。

Important: 荷台を降下させる時は、降下し終わってからさらに 1-2 秒間、レバーを前に倒したままで保持し、荷台が完全にフレーム位置まで降りるようにしてください。ただし、油圧シリンダがその行程の端まで到達したら、そこから 5 秒間以上はレバーを保持しないでください。

油圧昇降ロック

車両に荷台を取り付けていない場合には、油圧シリンダが動かないように昇降レバー(図 11)をロックしておきます。また、アタッチメントを取り付けて使用している場合には、レバーを ON 位置にロックすることができます。

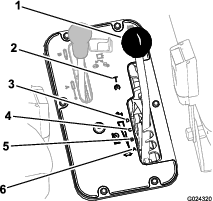

速度レンジ切り替えレバー

速度レンジ切り替えレバー(図 12)を使って、4種類の速度レンジから作業に最もふさわしい速度レンジを選択することができます。運搬用、人員移動用など、積荷の重さや必要な最高速度に応じて選びます。

コントロールパネル

ハイフロー油圧スイッチ

下へ押すとハイフロー油圧が作動を開始し、上に押すと停止します(図 13)。

Note: ハイフロー油圧スイッチをOFFにしないとエンジンを始動できません。

ライトスイッチ

ライトスイッチ(図 13)を押すとヘッドライトの点灯・消灯を切り替えることができます。

デファレンシャルロックスイッチ

このスイッチは後部車軸の作動ギアをロックして走行力を増強する働きがあります。デファレンシャルスイッチ(図 13)を押すとこの機能のON・OFFを切り替えることができます。

Note: このスイッチは車両が走行中でも操作することができます。

ホーンボタン

ホーンボタンはコントロールパネルについています(図 13)。押すと警笛がなります。

キースイッチ

キースイッチ(図 13)はエンジンの始動と停止を行うスイッチです。キーを OFF 位置に回せばエンジンは停止します。

キースイッチには3つの位置があります:OFF、RUN、STARTです。キーを右に回して START 位置にすると、スタータモータが作動します。エンジンが始動したら、すぐにキーから手を離してください。キーは自動的にON位置に動きます。

電源ソケット

電動アクセサリ用に電源ソケット(図 13)から12 Vの電源をとることができます。

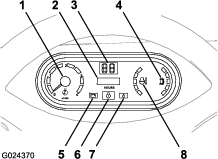

計器類

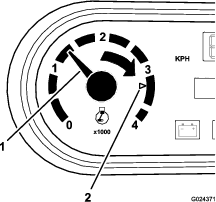

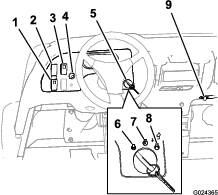

タコメータ

アワーメータ

アワーメータは、左側コントロールパネルにあって本機の稼働時間を積算表示します。図 14アワーメータは始動スイッチをON位置に回すと始動し、エンジンが回転している間作動を続けます。

速度計

速度計は車両の走行速度を表示します(図 14)。速度計の表示単位は mph(マイル毎時)ですが、簡単にkm/hに切り替えることができます;速度表示単位の切替えを参照してください。

エンジン点検ランプ

エンジン点検ランプ(図 14)の点灯は、エンジンに不具合が発生していることを示します。

代理店に連絡してください。

オイル圧警告灯

エンジンの回転中にエンジンオイルの圧力が危険域まで下がるとオイル圧警告灯(図 14)が点灯します。

Important: このランプが点滅や点灯を続ける場合は、エンジンを止めてエンジンオイルの量を点検してください。オイルが減っていて、補給したのに、エンジン再始動時にランプが消えない場合は、ただちにエンジンを止めて の正規代理店にご連絡ください。

以下の要領で警告ランプ類の作動を確認してください:

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

キーをON/PREHEAT位置に回すが、エンジンは始動させない。

Note: オイル圧警告灯が赤く点灯する。点灯しないランプがあった場合には、電球が切れているかそれぞれの監視回路に異常が発生しているので、必ず原因を突き止めて修理を行なう。

Note: エンジンを停止させた直後は、1-2 分間待たないとランプが点灯しない場合があります。

冷却水温度計及び警告灯

冷却水温度計もランプも、キースイッチがON位置にある時のみ作動し、冷却液の温度を示します(図 14)。エンジンがオーバーヒートすると警告灯が点滅します。

燃料計

燃料計は、燃料タンクに残っている燃料の量を表示します。キースイッチがON位置の時にのみ作動します(図 14)。燃料計にある赤いゾーンは、燃料残量が少なくなっている時のゾーンです。このゾーンではランプが赤く点滅して燃料切れが近いことを警告します。

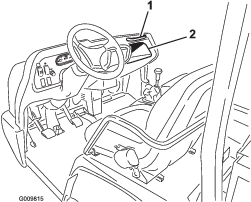

助手席用手すり

助手席用の手すりがダッシュボードについています(図 16)。

座席調整レバー

好みに合わせて座席の前後位置を調整することができます(図 17)。

Note: 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。

| 全幅: | 165.1 cm(65") |

| 全長 | 荷台なし: 326 cm |

| フルサイズ荷台付き: 331 cm | |

| 2/3サイズ荷台を後ろ寄りに取り付け:346 cm | |

| 基本重量(乾燥重量) | モデル 07390: 866 kg |

| モデル 07390TC: 887 kg | |

| 定格積載重量(運転手の体重 91kg、助手席乗員の体重 91kg、搭載されているアタッチメントを含む) | モデル 07390: 1498 kg |

| モデル 07390TC: 1477 kg | |

| 車両総重量(GVW) | 2363kg |

| 牽引能力 | トング重量:272kg |

| トレーラ最大重量: 1587kg | |

| 地上高 | 18 cm(何も積載していない場合) |

| ホイールベース | 118 cm |

| トレッド(センターライン間) | 前輪: 117 cm |

| 後輪: 121 cm | |

| 高さ | 192.5 cm(ROPS最上部まで) |

アタッチメントとアクセサリ

トロが認定した各種のアタッチメントやアクセサリがそろっており、マシンの機能をさらに広げることができます。詳細は弊社の正規サービスディーラ、または代理店へお問い合わせください;弊社のウェブサイト www.Toro.com でもすべての認定アタッチメントとアクセサリをご覧になることができます。

いつも最高の性能と安全性を維持するために、必ずToroの純正部品をご使用ください。他社の部品やアクセサリを御使用になると危険な場合があり、製品保証を受けられなくなる場合がありますのでおやめください。

運転操作

運転の前に

運転前の安全確認

安全上の全般的な注意

-

子供、講習を受けていない大人、安全運転に必要な身体的能力を持たない人などには、絶対に運転させないでください。地域によっては機械のオペレータに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。オーナーは、オペレータ全員にトレーニングを受講させる責任があります。

-

各部の操作方法や本機の正しい使用方法、警告表示などに十分慣れ、安全に運転できるようになりましょう。

-

エンジンを停止させ、(キー付きの機種では)キーを抜き取り、各部の動作が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。調整、整備、清掃、格納などは、車両が十分に冷えてから行ってください。

-

車両の緊急停止方法に慣れておきましょう。

-

車両に備え付けてある手すりの数(運転者と助手の2人)以外の人を乗せないでください。

-

安全装置やステッカー類が所定の場所あることを確認してください。機能しない安全装置はすべて交換、読めないステッカーはすべて貼り替えてください。これらが正しく機能しない時には機械を使用しないでください。

燃料についての安全事項

-

燃料の取り扱いに際しては安全に特にご注意ください。燃料は引火性が高く、気化すると爆発する可能性があります。

-

燃料取り扱い前に、引火の原因になり得るタバコ、パイプなど、すべての火気を始末してください。

-

燃料の保管は必ず認可された容器で行ってください。

-

エンジン回転中などエンジンが高温の時には、燃料タンクのふたを開けたり給油したりしないでください。

-

締め切った場所では燃料の補給や抜き取りをしないでください。

-

ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、機械や燃料容器を保管・格納しないでください。

-

燃料がこぼれたら、エンジンを始動せずにマシンを別の場所に動かし、気化した燃料ガスが十分に拡散するまで引火の原因となるものを近づけないでください。

毎日の整備作業を実施する

毎日の運転前に、に記載されている「使用ごと/毎日の点検整備」を行ってください。

タイヤ空気圧を点検する

燃料を補給する

-

機械の性能を最も良く発揮させるために、セタン価87以上の、きれいで新しい(購入後30日以内)無鉛ガソリンを使ってください(セタン価評価法は(R+M)/2 を採用)。

-

エタノール: エタノールを添加(10% まで)したガソリン、MTBE(メチル第3ブチルエーテル)添加ガソリン(15% まで)を使用することが可能です。エタノールとMTBEとは別々の物質です。エタノール添加ガソリン(15% 添加=E15)は使用できません。エタノール含有率が 10% を超えるガソリンは絶対に使用してはなりません:たとえば E15(含有率 15%)、E20(含有率 20%)、E85(含有率 85%がこれにあたります。これらの燃料を使用した場合には性能が十分に発揮されず、エンジンに損傷が発生する恐れがあり、仮にそのようなトラブルが発生しても製品保証の対象とはなりません。

-

メタノールを含有するガソリンは使用できません。

-

燃料タンクや保管容器でガソリンを冬越しさせないでください。 冬越しさせる場合には必ずスタビライザ(品質安定剤)を添加してください。

-

ガソリンにオイルを混合しないでください。

スタビライザー/コンディショナー

燃料の品指示保持のため、燃料のスタビライザー/コンディショナーを添加してください。スタビライザー/コンディショナーのメーカーの指示を守ってお使いください。

Important: エタノール、メタノールを含んだ添加剤は絶対に使用しないでください。

スタビライザー/コンディショナーは新しい燃料に使用し、メーカーの指示に従った量を添加してください。

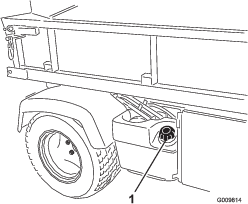

燃料を補給する

燃料タンク容量:25 リットル

-

燃料タンクのキャップの周囲をきれいに拭く。

-

燃料タンクのキャップを取る(図 20)。

-

タンクの天井(給油口の根元)から約 25 mm下まで燃料を入れ、キャップをはめる。

Note: 燃料を入れすぎないでください。

-

こぼれたガソリンは火災防止のためにすぐに拭き取る。

新車の慣らし運転

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 100 時間 |

|

新しい車両の性能がフルに発揮され永くお使いいだけるよう、以下のことをお守りください:

-

ブレーキの慣らし掛けができていることを確認する;ブレーキの慣らし掛けを行うを参照。

-

エンジンオイルその他の液類の量を定期的に点検する。車両そのものや、車両を構成している機器が過熱していないか注意を払う。

-

エンジンが冷えている時には、始動後 15 秒間程度のウォームアップを行う。

Note: 寒い日に運転する場合には十分にエンジンをウォームアップしてください。

-

意識的に速度を変えながら走行する。急発進や急停止をしない。

-

エンジンオイルの初期交換は不要。初期オイルには通常のエンジンオイルを使用している。

-

初期整備については を参照する。

安全インタロックシステムの動作を確認する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

インタロックシステムは、ブレーキペダルを踏み込んだ状態でしかも油圧昇降レバーがニュートラル位置にない限りエンジンが始動(クランキングも)できないようにする安全装置です。

注意

インタロックスイッチは安全装置であり、これを取り外すと予期せぬ人身事故が起こり得る。

-

インタロックスイッチをいたずらしないこと。

-

作業前にインタロックスイッチの動作を点検し、不具合があれば作業前に交換修理する。

Note: アタッチメントのインタロックの点検については、それぞれのアタッチメントの オペレーターズマニュアル を参照してください。

油圧昇降レバーのインタロックスイッチの点検

-

運転席に座り、駐車ブレーキが掛かっているのを確認する。

-

シフトレバーをニュートラル位置にし、油圧昇降レバーが中央位置になっていることを確認する。

-

非TC モデルでハイフロー油圧キット(オプション)を搭載しているもの、またはTCモデルの場合: ハイフロー油圧スイッチをOFFにする。

-

ブレーキペダルを踏み込む。

-

油圧昇降レバーを前に動かし、キーを右に回してSTART位置にする。

Note: クランキングする場合はインタロックスイッチが故障しているので、運転前に修理する。

ブレーキペダルのインタロックスイッチの点検

-

運転席に座り、駐車ブレーキが掛かっているのを確認する。

-

シフトレバーをニュートラル位置にし、油圧昇降レバーが中央位置になっていることを確認する。

-

非TC モデルでハイフロー油圧キット(オプション)を搭載しているもの、またはTCモデルの場合: ハイフロー油圧スイッチをOFFにする。

-

キーを START 位置に回す。

Note: ブレーキペダルは踏み込まない。

Note: クランキングする場合はインタロックスイッチが故障しているので、運転前に修理する。

ハイフロー油圧システムの安全装置の点検

Note: ハイフロー油圧キット(オプション)搭載の非TC モデル、またはTC モデルで必要な作業です。

-

運転席に座り、駐車ブレーキが掛かっているのを確認する。

-

シフトレバーをニュートラル位置にし、油圧昇降レバーが中央位置になっていることを確認する。

-

ハイフロー油圧スイッチを ON にセットする。

-

ブレーキペダルを踏み込む。

-

キーを START 位置に回す。

Note: クランキングする場合はインタロックスイッチが故障しているので、運転前に修理する。

運転中に

運転中の安全確認

安全上の全般的な注意

-

オーナーやオペレータは自分自身や他の安全に責任があり、オペレータやユーザーの注意によって物損事故や人身事故を防止することができます。

-

座席以外の場所に人を乗せないでください。荷台に人を乗せないでください。作業場所に、無用の大人、子供、ペットなどを近づけないでください。

-

作業にふさわしい服装をし、安全めがね、長ズボン、頑丈で滑りにくい安全な靴、および聴覚保護具を着用してください。長い髪は束ねてください。ゆるい装飾品やだぶついた服は身に着けないでください。

-

この機械を運転する時は常に十分な注意を払ってください。運転中は運転操作に集中してください;注意散漫は事故の大きな原因となります。

-

疲れている時、病気の時、アルコールや薬物を摂取した時は運転しないでください。

-

屋外または換気のよい場所以外では本機を運転しないこと。

-

アタッチメントに過負荷を掛けないでください。また、車両総重量(GVW)の範囲内で使用してください。

-

重い荷を搬送している時は、ブレーキと旋回に十分注意してください。

-

また、荷台からはみ出すように積載した場合も、車両の安定性が損なわれます。定格重量以上に積載しないでください。

-

液体タンクなど、車両に固定するのが難しいものを搭載している時はハンドリング、ブレーキング、車両の安定性に影響が出ます。車体に固定できない資材を搬送している時は、ハンドル操作とブレーキ操作に注意してください。

-

不整地、ラフ、凹凸のある場所、縁石の近く、穴の近くなど路面が一定でない場所では必ず減速してください。また、そのような場所を走行する場合には、積荷を減らしてください。車体が揺れると重心が移動し、運転が不安定になります。

-

車両を始動する前に、トランスミッションがニュートラルであること、駐車ブレーキが掛かっていることを確認し、運転席に着席してください。

-

運転中は必ず全員が着席してください。可能な限り両手でハンドルを握り、助手席の人は必ず手すりを握ってください。また、手足を車外に出さないようにしてください。

-

運転は良好な視界のもとで行ってください。隠れた穴、わだち、盛り上がり、石などの見えない障害に警戒を怠らないでください。不整地では機体が転倒する可能性があります。深い芝生に隠れて障害物が見えないことがあります。見通しの悪い曲がり角や、茂み、立ち木などの障害物の近くでは安全に十分注意してください。

-

段差や溝、大きく盛り上がった場所の近くなどで運転しないでください。万一車輪が段差や溝に落ちたり、地面が崩れたりすると、機体が瞬時に転倒し、非常に危険です。

-

頭上の危険物に注意し、低く垂れ下がった木の枝、門、歩道橋などの下を通り抜けるときは安全を必ず確認してください。

-

バックするときには、足元と後方の安全に十分な注意を払ってください。

-

この車両で公道上を走行する場合には、各地域の法令などに従い、また、ヘッドライド、方向指示器、低速走行車両表示など、定められたアクセサリを必ず装備してください。

-

万一、機体に異常な振動を感じたら、直ちに運転を中止し、車両のスイッチを切り、本機の全ての動作が停止するのを待ち、それから点検にかかってください。破損部は必ず修理・交換してから運転するようにしてください。

-

路面がぬれているときは、車両の停止距離が長くなります。ブレーキが濡れて利かなくなった、平らな場所で、ブレーキペダルを軽く踏み込んだまましばらく低速で運転しましょう。

-

車両後部が軽いとブレーキを掛けたときに後輪がロックしやすくなり、ロックすると車両を制御できなくなって危険です。

-

エンジン回転中や停止直後は、エンジン本体、トランスミッション、マフラー、排気管などに触れると火傷の危険がありますから手を触れないでください。

-

エンジンの掛かっているマシンからは離れないでください。

-

運転位置を離れる前に:

-

平らな場所に駐車する。

-

トランスミッションをニュートラルにセットする。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

荷台を降下させる。

-

車両を止め、(キーのある機種では)キーを抜き取る。

-

全ての動きが停止するのを待つ

-

-

落雷の危険がある時には運転しないでください。

-

弊社(Toro® カンパニー)が認めた以外のアクセサリやアタッチメントを使用しないでください。

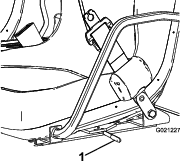

横転保護バー(ROPS)についての安全確認

-

ROPS(横転保護バー)はマシンと一体で使用する重要な安全装置です。

-

POPSは機体から外さないでください。

-

必ずシートベルトを着用し、緊急時にシートベルトを迅速に外せるよう練習しておいてください。

-

頭上の障害物に注意し、これらに衝突しないように注意してください。

-

ROPS自体に損傷がないか、また、取り付け金具がゆるんでいないか、定期的に十分に点検を行い、万一の際に確実に役立つようにしておいてください。

-

ROPS が破損した場合は新しいものに交換してください。修理したり改造しての使用はしないでください。

斜面での安全確保

斜面はスリップや転倒などを起こしやすく、これらは重大な人身事故につながります。

-

各斜面の実地調査を行い、乗り入れて良い斜面、乗り入れてはいけない斜面を決めておくようにしましょう。この調査においては、常識を十分に働かせてください。

-

斜面での作業に自信が持てない時は、作業を行わないでください。

-

斜面では動作も運転操作もゆっくりと行うことが原則です。走行速度や走行方向を突然変えないでください。

-

ぬれた場所での運転は避けてください。走行できなくなる可能性があります。タイヤが走行力を維持していても転倒する場合があります。

-

斜面ではまっすぐに上るか下るかしてください。。

-

坂を登りきれないと感じた時は、ゆっくりとブレーキを踏み、バックで、まっすぐに ゆっくりと下がってください。

-

斜面を登りながらや下りながらの旋回は危険です。斜面で旋回しなければいけないときは、十分に減速し、慎重に操作してください。

-

車両重量が大きいときは斜面での安定が悪くなります。斜面で運転する時や重心の高いものを積んで走る時には重量をなるべく軽くし、速度を落として運転してください。荷台に資材を積む場合には、荷崩れを起こさないようにしっかりと固定してください。荷崩れしやすいもの(液体、石、砂など)は十分に注意してください。

-

斜面での発進・停止・旋回は避けてください。特に荷を積んでいる場合はこの注意を守ってください。下り坂では平地に比べて停止に長い距離が必要になります。斜面で停止しなければならない場合には、転倒の危険を避けるために急停止や急な速度変更をしないでください。バックで斜面を下っているときに急ブレーキを掛けないでください。後方に転倒する危険があります。

積荷の安全な積み下ろし

-

荷台に荷物を積んで運転するときや、トレーラなどの牽引を行う場合、またこれらを同時に行う場合には、定格総積載重量(GWV)を守ってください;仕様を参照。

-

また、荷物は荷台に均等に積んで、車両の安定性を確保してください。

-

ダンプする時には、後方に人がいないことを確認してください。

-

斜面を横切るように駐車した状態では、ダンプ操作をしないでください。重心の急変により車両が転倒する危険があります。

荷台の操作

荷台を上げる

警告

上昇させた荷台が万一落下すると、荷台の下にいる人に非常に危険である。

-

荷台の下で作業する時は、必ず支持棒で荷台を支えておく。

-

荷台の下で作業するときは荷台を空にしておく。

警告

荷台を上昇させたままで走行すると転倒の危険が増大する。また、荷台を上昇させたままで走行すると荷台が破損させる可能性もある。

-

運転する時は必ず荷台を下げておく。

-

ダンプ操作を終えたら必ず荷台を下げるようにする。

注意

荷台の後部に積荷が集中していると、ラッチを開けた際に荷台が急に開いて周囲の人間がけがをする恐れがある。

-

積荷はできる限り荷台の中央に載せる。

-

ラッチを開放する際には、荷台を手でしっかりと押さえ、荷台に寄りかかっている人間や荷台のすぐ後ろに人がいないことを確認する。

-

整備のために荷台を上昇させる際には、荷台から積荷をすべて降ろす。

レバーを後ろに引くと荷台が上昇します(図 21)。

荷台を下げるには

警告

荷台は相当の重さになる。万一手などを挟まれると大けがをする。

荷台を降ろすときには、荷台に手やその他の部分を近づけないよう十分注意すること。

レバーを前へ押すと荷台が下降します(図 21)。

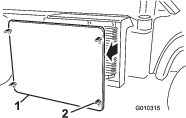

テールゲートの開け方

-

荷台が完全に降りていてラッチが掛かっていることを確認する。

-

荷台の左右にあるラッチを解放してテールゲートを下げる(図 22)。

エンジンの始動手順

Important: エンジンの押しがけや引きがけをしないでください。駆動系統を破損するおそれがあります。

-

運転席に座り、駐車ブレーキが掛かっているのを確認する。

-

PTOとハイフロー油圧装置を搭載している場合はそれぞれを解除、ハンドスロットル装備車ではハンドスロットルをOFFにする。

-

トランスミッションレバーを (駐車) 位置にセットする。

-

油圧昇降レバーがOFF (中央位置) になっているのを必ず確認しておくこと。

-

ブレーキペダルを踏み込む。

Note: アクセルから足を離したままの状態で、

-

キーを差し込んで START 位置に回してエンジンを始動する。

Note: エンジンが始動したら、すぐにキーから手を離してください。

Note: エンジンオイル圧警告灯が消えれば正常。

Important: スタータモータを15秒間以上連続で使用するとオーバーヒートする危険があります。15秒間連続で使用したら、60秒間の休止時間をとってください。

マシンを運転する

-

ブレーキペダルを踏み込む。

-

駐車ブレーキを解除する。

-

トランスミッションレバーを希望位置にセットする。

-

ブレーキペダルが足を離して、アクセルペダルをゆっくりと踏み込む。

Important: 前進から後退へ、あるいはその逆に切り換える場合には、必ず車両を完全に停止させて行なってください。

以下の表に、速度レンジコントロールを (トランスポート;移動走行)位置にセットした場合の各ギアでの走行速度を示します。

ギア 速度(km/h) 速度(マイル/時) (後退) 0-21 0-13 (低速前進) 0-18 0-11 (通常運転) 0-32 0-20 Note: 長期間のアイドリングは避けてください。

Note: キースイッチをON 位置にしたままエンジンを始動せずに長時間放置するとバッテリー上がりを起こします。

車両の停止手順

アクセルペダルから足を放し、ブレーキペダルをゆっくり踏み込むと車両は停止します。

エンジンの停止手順

-

エンジンを止める。

-

トランスミッションレバーを (駐車) 位置にセットする。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

キーを OFF 位置にして抜き取る。

速度レンジコントロールの使い方

液剤散布作業、目砂散布作業など、一定の速度で走行することが必要な作業では、速度レンジコントロールレバーを使用して最高走行速度に上限を設けることができます。速度レンジ切り替えレバー(図 23)で、4種類の速度レンジから作業に最もふさわしい速度レンジを選択することができます。資材の運搬用、人員移動用など、積荷の重さや必要な最高速度に応じて選びます。

Note: 速度レンジの切り替えは、アクセルペダルから足を離した状態で行う必要がありますが、車両を停止させる必要はありません。

-

切り替えレバーを、A, B, C, D の4つのレンジのどれかにセットすると、そのレンジで決められた最高速度での定速度走行ができます。

-

切り替えレバーが A, B, C, D の4つのレンジのどれかに入っている場合、レバーをその位置から外して前に倒すとT位置(移動走行設定)になります。

Note: 切り替えレバーを (低速前進)にセットすると、走行速度が 4-18 km/h になり、(通常走行)にセットすると、走行速度が 8-32 km/h になります。

デファレンシャルロックの使用

警告

斜面での転倒事故は重大な人身事故に直結する。

-

デファレンシャルロックを使用すると、牽引力がアップするが、同時に、旋回ができないほど急な斜面などにも登れるようになるなど、潜在的な危険性も大きくなる。デファレンシャルロックを使用する時、特に急な斜面では十二分の注意を払うこと

-

デファレンシャルロックを使用中に高速で旋回を行って内側の後輪が宙に浮くと車両の制御ができなくなり横滑りを起こすことがある。デファレンシャルロックは低速でのみ使用すること。

注意

デファレンシャルロックをしたままで旋回するとハンドル制御が不能になる場合があり危険である。小さな旋回をするときや高速で旋回する時は、デフ ァレンシャルロックを解除すること。

デファレンシャルロックは、後輪のデファレンシャルギアをロックすることによって走行力を高めるものです。ぬれた芝面などの滑りやすい場所で重量物を運ぶ時や、斜面を登る時、砂地を走行する時などにデファレンシャルロックが威力を発揮します。しかし、この機能はあくまでも限られた状況で一時的に使用するための機能です。これまでに解説した斜面での安全上の注意や重い荷物を運搬する時の注意を怠ってはいけません。

デファレンシャルロックを掛けると左右の後輪が同じ速度で回転するようになります。従って、小回り機能が若干制限されるようになり、旋回時に芝を削る場合もでてきます。デファレンシャルロックは必要な時だけ、低速でのみ使用すること。

Note: デファレンシャルロックの操作には車両が動いていることと、少しの旋回動作が必要です。

-

デファレンシャルロックスイッチを上位置にするとデファレンシャルがロックされる(図 24)。

Note: ロック状態の時には、デフロックスイッチについているランプが点灯します。

-

デファレンシャルロックスイッチを上位置にするとデファレンシャルが解除される(図 24)。

油圧コントロールを使用する

エンジン回転中は、常に油圧制御機能によってポンプから油圧パワーが供給されています。油圧パワーは車両後部のクイックカップラから取り出すことができます。

警告

高圧で噴出する作動油は皮膚を貫通し、身体に重大な損傷を引き起こします。

油圧クイックカップラ の接続や取り外しは、安全を十分に確認して行うこと。必ずエンジンを停止し、駐車ブレーキを掛け、アタッチメントを降下させ、リモート油圧をフロート位置にセットし、油圧回路内部の圧力を完全に解放してから着脱作業に掛かるようにする。

Important: ひとつのアタッチメントを複数の車両で共用している場合、トランスミッションオイルの相互汚染が生じる可能性があります。その場合はトランスミッションオイルを交換してください。.

荷台用の油圧昇降装置を使ってのアタッチメントの操作

-

OFF 位置

使用していない時の通常位置です。コントロールバルブのワークポートは閉じており、負荷はすべて(両方向とも)チェックバルブが受けます。

-

上昇(クイックカップラ「A」)位置

荷台を上げたり、リアヒッチを上げたりする位置で、クイックカップラ「A」に油圧が掛かります:また、クイックカップラ「B」からの戻りオイルがバルブに戻った後にオイル溜めに戻ります。この位置は連続して使用する位置ではなく、レバーから手を離すとOFFに戻ります。

-

下降(クイックカップラ「B」)位置

荷台を下げたり、リアヒッチを下げたりする位置で、クイックカップラ「B」に油圧が掛かります:また、クイックカップラ「A」からの戻りオイルがバルブに戻った後にオイル溜めに戻ります。この位置は連続して使用する位置ではなく、レバーから手を離すとOFFに戻ります。また、この位置で一時的にレバーを保持し、その後に手を離すとクイックカップラ「B」にオイルが流れて、リアヒッチに下向きの押圧が掛かります。手を離してもヒッチへの押圧が保持されます。

Important: 油圧シリンダを取り付けた状態でレバーを「下降」位置に保持すると、オイルがリリーフバルブへ抜け、油圧システムが損傷する可能性があります。

-

ON 位置

下降(クイックカップラ「B」位置)と似ていますが、レバー位置が固定される点が異なります。これにより、油圧モータを使用する機器に連続的にオイルを送ることができます。

この位置は、モータを取り付けて使用するか、ごく短時間の使用にとどめてください。

Important: アタッチメントを何も取り付けなかったり油圧シリンダを取り付けたりしてON 位置を使用するとオイルがリリーフバルブへ抜け、油圧システムが損傷する可能性があります。この位置は、モータを取り付けて使用するか、ごく短時間の使用にとどめてください。

Important: アタッチメントの取り付けが終了したら、油圧オイルの油量点検を行ってください。次にアタッチメントの作動を点検します。操作を数回行って内部のエアをパージして、その後にもう一度油量の点検を行ってください。アタッチメント用のシリンダにオイルが出入りするためトランスアクスル内のオイル量が若干変化します。オイル不足で運転すると、ポンプやリモート油圧システム、パワステ、トランスアクスルなどを損傷しますから十分注意してください。

クイックカップラのつなぎ方

Important: クイックカップラを十分にきれいにしてください。カップラが汚れていると油圧システム全体が汚染されますので注意してください。

-

カップラについているロッキングリングを後ろに引く。

-

カチッと音がするまでカップラにホースニップルを差し込む。

Note: 外部装置をクイックカップラに接続する場合には、その装置のどちら側から油圧をかけることが必要なのかを確認し、そちらの側をカップラB に接続します; クイックカップラB は、レバーを前に倒した時と ON 位置に固定したときに油圧が掛かる側です。

クイックカップラの外し方

Note: 車両とアタッチメントの両方を停止させた状態で、油圧昇降レバーを数回前後に動かし、内部の圧力を解放するとクイックカップラが外しやすくなります。

-

カップラについているロッキングリングを後ろに引く。

-

カップラからホースをゆっくり引き抜く。

Important: カップラを使用していない時は、カップラにプラグとカバーを取り付けておいてください。

油圧装置の故障探究

-

クイックカップラがつながらない。

油圧が解放されていない(クイックカップラに油圧がかかっている)。

-

パワーステアリングを回すのに大きな力が要る(または回すことができない)。

-

油圧オイルが不足している。

-

油圧オイルが過熱している。

-

ポンプが作動していない。

-

-

油圧オイルが漏れている。

-

フィッティングがゆるんでいる。

-

フィッティングのO リングが無くなっている。

-

-

アタッチメントが作動しない。

-

カップラの接続が完全でない。

-

カップラの接続が逆になっている。

-

-

キーキーというノイズが出る。

-

リモートバルブが ON 位置になっていてリリーフバルブにオイルが回っている。

-

ベルトがゆるんでいる。

-

-

エンジンを始動できない

油圧レバーが前位置にロックされている.

運転終了後に

運転終了後の安全確認

安全上の全般的な注意

-

運転位置を離れる前に:

-

平らな場所に駐車する。

-

トランスミッションをニュートラルにセットする。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

荷台を降下させる。

-

車両を止め、(キーのある機種では)キーを抜き取る。

-

全ての動きが停止するのを待つ

-

-

調整、整備、清掃、格納などは、車両が十分に冷えてから行ってください。

-

ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、本機を保管・格納しないでください。

-

マシン各部が良好な状態にあり、ボルトナット類が十分にしまっているか常に点検してください。

-

必要に応じてシートベルトの清掃と整備を行ってください。

-

摩耗、破損したり読めなくなったステッカーは交換してください。

トレーラへの積み込み

緊急時の牽引について

緊急時には、短距離に限り、マシンを牽引または押して移動することができますが、この方法は緊急用以外には使用しないでください。

警告

牽引時の速度が速すぎると、ハンドル操作ができなくなって人身事故となる危険がある。

牽引速度は時速 8 km/h 以下を厳守すること。

Note: パワーステアリングが効きませんのでハンドル操作は重くなります。

牽引作業は二人で行います。移動距離が長くなる場合は、トラックやトレーラに積んで移送してください。

-

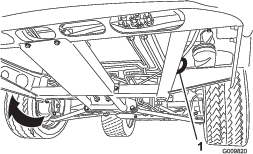

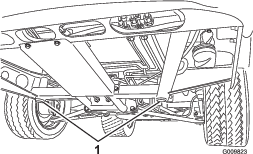

機体前部にある牽引トングにロープなどの牽引索を取り付ける(図 26)。

-

トランスミッションをニュートラル位置にし、駐車ブレーキを解除する。

トレーラを牽引する場合

ワークマンは自重よりも大きな車両やアタッチメントを牽引することができます。牽引を行う場合、トレーラの重量によってヒッチを使い分けてください。詳細については弊社の正規代理店に問い合わせてください。

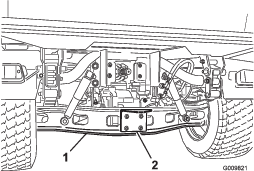

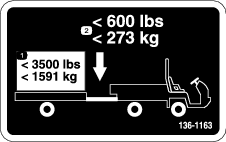

リアアクスルチューブに牽引ヒッチを取り付けた、トレーラ(またはアタッチメント)の最大総重量 1587 kgまでを牽引することができます。

必ず積載重量の60%をトレーラの前側に振り分けてください。これにより、ヒッチプレートに掛かる負荷がトレーラの総重量(グロス)の約10%(272kg)となります。

トレーラ(やアタッチメント)自体もワークマンも過積載にならないように注意してください。過積載では車両の性能が十分発揮できないばかりか、ブレーキ、車軸、トランスアクスル、モータ、ハンドル機構、サスペンション、ボディー構造、タイヤ等を破損する場合もあります。

Important: 駆動系統の保護のためローレンジで運転してください。

第五ホイール式のアタッチメント(フェアウェイエアレータなど)では、必ずホイールバー(第五ホイールキットに付属)を取り付け、トレーラ側が急停止した場合でも前輪が浮いてしまわないようにします。

保守

保守作業時の安全確保

-

適切な訓練を受けていない人には機械の整備をさせないでください。

-

運転位置を離れる前に:

-

平らな場所に駐車する。

-

トランスミッションをニュートラルにセットする。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

荷台を降下させる。

-

車両を止め、(キーのある機種では)キーを抜き取る。

-

全ての動きが停止するのを待つ

-

-

調整、整備、清掃、格納などは、車両が十分に冷えてから行ってください。

-

機体の下で作業する場合には、必ずジャッキスタンドで機体を確実に支えてください。

-

また、荷台を上げて作業する場合には、かならず荷台安全サポートで荷台を固定してください。

-

油圧系統のラインコネクタは頻繁に点検してください。油圧を掛ける前に、油圧ラインの接続やホースの状態を確認してください。

-

油圧系統の整備作業を行う時は、必ずモータを停止し、ダンプバルブを上昇から下降に切り替えるか、荷台やアタッチメントを下降させてシステム内部の圧力を完全に解放してください。リモート油圧装置のレバーは平らに寝た状態にセットしてください。荷台を上げた時には、必ず安全サポートで支えてください。

-

機器類を取り外すとき、スプリングなどの力が掛かっている場合があります。取り外しには十分注意してください。

-

整備中に、車両搭載のバッテリーを充電しないでください。

-

ねじ類は十分に締めつけ、常に機械全体の安全を心掛けてください。

-

火災防止のため、車両に、余分なグリス、草や木の葉、ほこりなどが溜まらないようご注意ください。

-

可能な限り、車両を稼働させながらの整備はしないでください。可動部に近づかないでください。

-

動作させながら調整を行わなければならない時は、手足や頭や衣服を可動部に近づけないように十分ご注意ください。周囲に人を近づけないこと。

-

オイルや燃料がこぼれた場合はふき取ってください。

-

推奨定期整備計画に従って駐車ブレーキの点検を行い、必要に応じて調整や整備を行ってください。

-

マシン各部が良好な状態にあり、ボルトナット類が適切に締まっているか常に点検してください。擦り切れたり破損したりしたステッカーは貼り替えてください。

-

安全装置の作動を妨げるようなことや、安全装置による保護を弱めるようなことは絶対にしないでください。

-

ガバナの設定を変えてエンジンの回転数を上げないでください。Toro 正規代理店でタコメータによるエンジン回転数検査を受け、安全性と精度を確認しておきましょう。

-

大がかりな修理が必要になった時や補助が必要な時は、Toro 正規代理店にご相談ください。

-

機体の改造を行うと、機械の挙動や性能、耐久性などが変化し、そのために事故が起きる可能性があります。このような使い方をすると Toro® の製品保証が適用されなくなります。

推奨される定期整備作業

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 2 時間 |

|

| 使用開始後最初の 10 時間 |

|

| 使用開始後最初の 50 時間 |

|

| 使用開始後最初の 100 時間 |

|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

| 25運転時間ごと |

|

| 50運転時間ごと |

|

| 100運転時間ごと |

|

| 200運転時間ごと |

|

| 400運転時間ごと |

|

| 800運転時間ごと |

|

| 1000運転時間ごと |

|

| 2000運転時間ごと |

|

| 1年ごと |

|

Note: www.Toro.com から、電気回路図を無料でダウンロードすることができます。弊社ホームページからマニュアルへのリンクをご活用ください。

Important: エンジンの整備に関しての詳細は、付属のエンジンマニュアルを参照してください。

警告

適切な保守整備を行わないと車両が故障・破損したり、搭乗者や周囲の人間まで巻き込む人身事故を起こす恐れがある。

マニュアルに記載された作業を行って、マシンをいつも適切な状態に維持することが重要である。

注意

許可を受けた有資格者以外には保守、修理、調整、点検などの作業をさせないでください。

-

作業場には危険物を置かぬようにし、また、防火機 器を備えること。燃料やバッテリー液、オイルなどの点検に裸火を使用しないこと。

-

ガソリンや溶剤を使ってパーツ(部品)を洗浄する時には必ず密閉型の洗浄容器を使うこと。

注意

始動スイッチにキーをつけたままにしておくと、誰でもいつでもエンジンを始動させることができ、危険である。

整備を行う前には、エンジンを止め、キーをスイッチから抜き取ること。

特殊な使用条件下で使用する場合の保守整備について

Important: 以下のような条件で使用する場合には、保守間隔を通常の半分に短縮し、より頻繁な整備を行ってください:

-

砂漠、荒れ地での使用

-

酷寒地(気温10℃以下)での使用

-

トレーラ作業

-

非常にほこりの多い条件下での頻繁な使用

-

建設現場での使用

-

泥地、砂地、濡れた場所など車体が汚れる場所で長時間の作業を行った後は、以下を行ってください:

-

使用が終わったらできるだけすぐにブレーキの洗浄と点検を行ってください。 これにより無用な摩耗を防止することができる。

-

水または水と刺激の少ない洗剤で車体を洗浄する。

Important: 塩分を含んだ水や処理水は機体の洗浄に使用しないでください。

-

整備前に行う作業

整備作業のための準備

-

平らな場所に駐車する。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

荷台を空にして上昇させる;荷台を上げるを参照。

-

エンジンを止め、キーを抜き取る。

-

車体が十分冷えるのを待って整備作業を開始する。

安全サポートの使い方

フルサイズ荷台の取外し

-

エンジンを始動し、油圧昇降レバーで荷台を降下させてスロットの中でシリンダが遊んでいる状態にする。

-

昇降レバーから手を離し、エンジンを停止する。

-

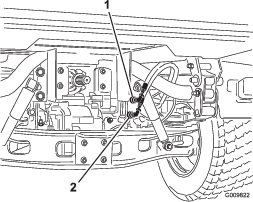

シリンダの外側端部からリンチピンを外す(図 30)。

-

シリンダロッドの端部を荷台取り付けプレートのスロットに固定しているクレビスピンを内側に押し込んで外す(図 30)。

-

ピボットブラケットをフレームに固定しているリンチピンとクレビスピンを外す(図 30)。

-

車体から荷台を外す。

注意

フルサイズ荷台は約148kg の重量があり、一人で作業することは不可能である。

必ず 2 人または 3 人で行なうか、ホイストを使うこと。

-

シリンダを格納用クリップで固定する。

-

油圧昇降レバーを誤って操作しないように、ロックしておく。

フルサイズ荷台の取付け

Note: 荷台に側板を取り付ける場合は、先に側板を取り付けてから荷台を車両に取り付けると楽に作業ができます。

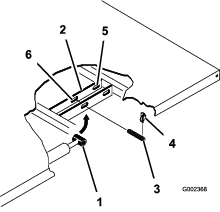

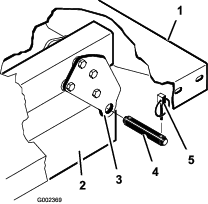

後部のピボットプレートは下端を後部に向けて荷台フレーム(チャネル鋼材)にボルトで固定されています(図 31)。

注意

フルサイズ荷台は約148kg の重量があり、一人で作業することは不可能である。

必ず 2 人または 3 人で行なうか、ホイストを使うこと。

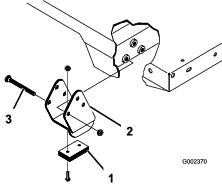

スペーサブラケットとウェアブロック(図 32)はキャリッジボルトで固定しますが、このボルトは必ず頭を車両の内側に向けてください。

-

シリンダが完全に縮んだのを確認する。

-

荷台を慎重に車両フレームの上に載せる; 後部にある荷台のピボットプレートの穴とリアフレーム(チャネル鋼材)の穴を揃えて、クレビスピンとリンチピン(各2個)を取り付ける(図 32)。

-

荷台を下げた状態のまま、各シリンダロッド端部を荷台取り付けプレートのスロットに固定する; クレビスピンとリンチピンを使用。

-

クレビスピンは荷台の外側から差し込み、リンチピンが荷台の外側に向くようにする(図 32)。

Note: 後ろ側のスロットはフルサイズ荷台の取付け用で、前側のスロットは 2/3 荷台の取付け用。

Note: 穴の位置が揃わない場合はエンジンを掛けてシリンダを伸縮させて合わせてください。

Note: 使っていない穴をボルトとナットでふさいでおくと、組立て時の間違いを防ぐことができます。

-

エンジンを掛け、油圧昇降レバーを操作して荷台を上げる。

-

昇降レバーから手を離し、エンジンを停止する。

-

荷台の安全サポートを取り付けて、誤って荷台が下がってこないようにしておく;安全サポートの使い方を参照。

-

クレビスピンの内側の端部にリンチピンを取り付ける。

Note: 荷台にテールゲート自動開放装置を搭載している場合は、リンチピンを取り付ける前に、必ず、フロントダンプリンクロッドが左側のクレビスピンの内側にきていることを確認してください。

車体をジャッキで持ち上げる場合

潤滑

ベアリングとブッシュのグリスアップ

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

グリスの種類:No. 2 汎用リチウム系グリス

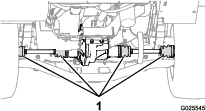

Important: ドライブシャフトとユニバーサルシャフトベアリングのクロス部分では、4つのカップ全部からグリスがはみ出てくるまでグリスを入れてください。

-

異物を入れてしまわないよう、グリスフィッティングをウェスできれいに拭く。

-

フィッティングにグリスガンを接続してグリスを注入する。

-

はみ出したグリスは表面からきれいにふき取る。

グリスアップ箇所は以下の通りです:

エンジンの整備

エンジンの安全事項

-

オイル量の点検やオイルの補給を行う時は必ずエンジンを停止させ、キーを抜き取り、各部が完全に停止したのを確認してから作業に移る。

-

手足や顔や衣服を回転部やマフラなどの高温部に近づけないよう十分注意すること。

エアフィルタの整備

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 25運転時間ごと |

|

| 100運転時間ごと |

|

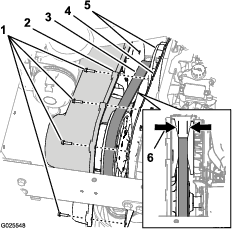

定期的にフィルタとホースアセンブリを点検し、エンジンの保護と寿命の安定をはかってください。エアフィルタのカバーとハウジングにリーク原因となる傷がないか点検してください。破損している部品は交換してください。

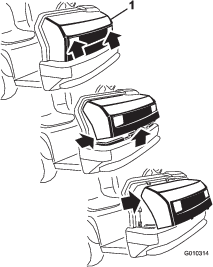

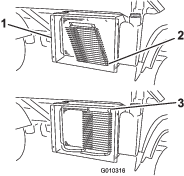

-

ラッチを引いて外し、カバーを左にひねってボディーからはずす(図 40)。

-

フィルタを外す前に、低圧のエア(2.8 kg/cm2、異物を含まない乾燥した空気)で、エアフィルタの外側とエアフィルタのハウジングの間に溜まっている大きなゴミを取り除く。

Important: 高圧のエアは使用しないこと。異物がフィルタを通ってエンジン部へ吹き込まれる恐れがある。このエア洗浄により、1次フィルタを外した時にほこりが舞い上がってエンジン部へ入り込むのを防止することができる。

-

ハウジングからエアフィルタを外す(図 40)。

Note: エレメントを破損させる危険が大きいので、エレメントを掃除して再使用しないでください。

-

エアフィルタのカバーとハウジングの内部をきれいに拭く(図 40)。

-

カバーについているゴム製のダストバルブを取り外す(図 40)。

-

エアクリーナのカバーについている異物排出ポートとダストバルブの内部を清掃し、ダストバルブを元通りに取り付ける(図 40)。

-

新しいエアフィルタに傷がついていないかを点検する。特にフィルタとボディーの密着部に注意する。

Important: 破損しているフィルタは使用しない。

-

エアフィルタをボディ内部にしっかり取り付ける。エレメントの外側のリムを軽く押さえて確実にハウジングに密着させる(図 40)。

-

エアフィルタのカバーをダストバルブの6時の位置(カバーの左側から見た時の位置)に合わせる(図 40)。

-

エアフィルタにラッチを掛けて固定する(図 40)。

Note: インジケータ(装備されている場合)が赤になっている場合はリセットする。

エンジンオイルについて

Note: ほこりのひどい場所で使用する場合は、より頻繁なオイル交換が必要です。

Note: 使用済みのオイルやフィルタはリサイクルセンターに持ち込むなど適切な方法で処分してください。。

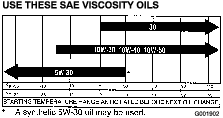

エンジンオイルの仕様

オイルのタイプ: 洗浄性オイル(API 規格 SJ またはそれ以上))

クランクケースのオイル量: 2.0 リットル(フィルタ交換時)

粘度: 下の表を参照してください。

エンジンオイルの量を点検する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

Note: エンジンオイルを点検する最もよいタイミングは、その日の仕事を始める直前、エンジンがまだ冷えているうちです。エンジン部がすでに高温になっている場合には、エンジン停止後、少なくとも10分間待ってからオイル量の点検を行ってください。

-

平らな場所に駐車する。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを止め、キーを抜き取る。

-

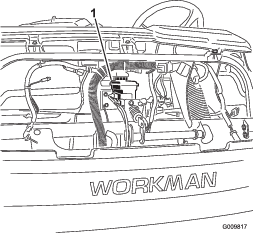

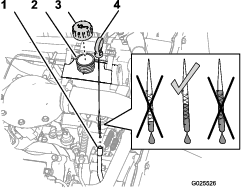

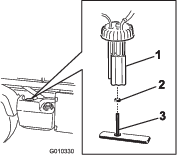

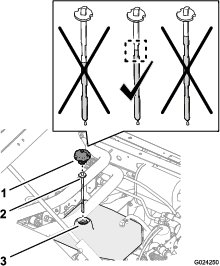

ディップスティックを抜き、きれいなウェスで一度拭く(図 42)。

-

ディップスティックを、チューブの根元までもう一度しっかりと差し込む。

-

引き抜いてディップスティックの目盛りで油量を点検する(図 42)。

-

オイルの量が不足している場合は、補給口のキャップ(図 42)を取り、ディップスティックの FULL マークまで補給する。

Note: 補給は、通気を確保するためにディップスティックを抜いて行い、時々ディップスティックで確認しながら、少量ずつオイルを入れるようにする。入れすぎないように注意してください。

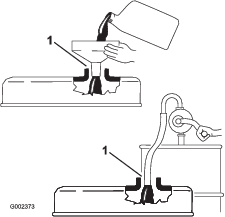

Important: エンジンオイルを補給する時には、補給口とジョウゴなどの間に 図 43 に示すようなすき間が必要です。オイルを補給するときに空気を逃がすためにこのすき間が必要となります。

-

補給口にキャップを取り付ける(図 42)。

-

ディップスティックを元通りに取り付ける(図 42)。

エンジンオイルとフィルタの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 50 時間 |

|

| 200運転時間ごと |

|

-

荷台を上げ、サポートを取り付けて、荷台を固定する。

-

ドレンプラグの下にオイルを受ける十分に大きな容器をおく(図 44)。

-

ドレンプラグを外してオイルを容器に受ける(図 44) 。

-

オイルが抜けたらドレンプラグを取り付ける。

-

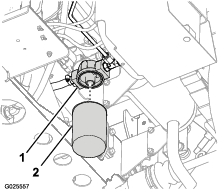

フィルタのアダプタからオイルフィルタを外す(図 45)。

-

フィルタのアダプタのシールのベース部分をきれいに拭く(図 45)。

-

新しいフィルタのシールにきれいなエンジンオイルを薄く塗る。

-

ガスケットがシールベースに当たるまで手でフィルタを取り付け、そこから更に 1/2 - 2/3 回転増し締めする(図 45)。

Note: エンジンオイルフィルタを締めすぎないように注意してください。

-

クランクケースに所定のオイルを入れる。

オイル圧警告灯を点検する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

Note: エンジンを停止させた直後は、1-2 分間待たないとランプが点灯しない場合があります。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

始動キーをON位置に回すが、エンジンは始動させない。

Note: オイル圧警告灯が赤く点灯する。

Note: 点灯しないランプがあった場合には、電球が切れているかそれぞれの監視回路に異常が発生しているので、必ず原因を突き止めて修理を行なう。

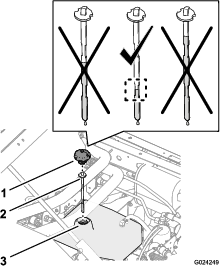

点火プラグの整備

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

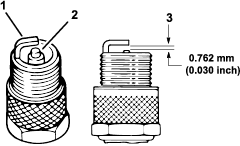

タイプ: Champion RN14YC(または同等品)

エアギャップ:0.762 mm

Important: 割れ、欠け、汚れその他の不具合のある点火プラグは交換してください。点火プラグにサンドブラストをかけたり、ナイフ状のもので削ったり、ワイヤブラシで清掃したりしないでください。プラグに残った細かい破片がシリンダ内に落ちる恐れがあります。実際にこれが起こるとエンジンを破損します。

Note: エンジンにトラブルが出た場合は必ず点火プラグの点検をしてください。

-

点火プラグを外した時にエンジン内部に異物が落ちないように、プラグの周囲をきれいに清掃する。

-

点火プラグから点火コードを外す。

-

シリンダヘッドから点火プラグを外す。

-

電極 (側面と中央) と碍子の状態を点検する(図 46)。

Note: 破損したり磨耗したりした点火プラグを使用しないでください。所定タイプの新しいプラグに交換してください。

-

図 46のように、電極間のエアギャップを 0.762 mm に調整する。

-

シリンダヘッドに点火プラグを取り付け、20N·m(2kg.m=14.7ft-lb)にトルク締めする。

-

点火プラグに点火ケーブルを取り付ける。

-

反対側のコントロールレバーについても、上記手順1-7を行う。

燃料系統の整備

カーボンキャニスタエアフィルタの点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 50 時間 |

|

| 200運転時間ごと |

|

-

カーボンキャニスタ下部にあるエアフィルタを探し出す(図 47)。

-

フィルタ底部の開口部に汚れや詰まりがないことを確認する。

-

オイルフィルタを交換する(必要に応じ)。

燃料フィルタの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 400運転時間ごと |

|

-

荷台を上げ、サポートを取り付けて、荷台を固定する。

-

燃料ポンプからワイヤハーネスのコネクタを外す(図 48)。

-

ホースのクランプをゆるめ、燃料ポンプキャップから燃料ラインを外す(図 48)。

-

燃料タンクの上部から燃料ポンプのキャップを外す(図 48)。

Important: 燃料ポンプを外す時に、燃料ポンプアセンブリをタンク内部で回転させないでください。タンク内部でポンプを回転させるとフロートアセンブリが破損する恐れがあります。

-

タンクから、燃料ポンプアセンブリと燃料フィルタを外す(図 48)。

-

燃料フィルタのホースを燃料ポンプのフィッティングに固定しているクランプを外す。

-

フィッティングからホースを取り外す(図 48)。

-

新しい燃料フィルタホースに、新しいホースクランプを取り付ける。

-

ホースを燃料ポンプに接続し、クランプで固定する。

-

アセンブリを燃料タンクに挿入し、キャップをトルク締めする; 20-22N·m(2.0-2.3kg.m = 175-200in-lb)。

-

電気コードを接続し、ホースをクランプで固定する。

燃料ラインとその接続の点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 400運転時間ごと |

|

燃料ライン、フィッティング、クランプなどに、漏れ、劣化、破損、ゆるみなどが出ていないか点検を行ってください。

Note: 燃料系統の部品にこうした症状が見られた場合には、それらの部品を交換してください。

電気系統の整備

電気系統に関する安全確保

-

マシンの整備や修理を行う前に、バッテリーの接続を外してください。バッテリーの接続を外すときにはマイナスケーブルを先に外し、次にプラスケーブルを外してください。接続するときにはプラスを先に接続し、次にマイナスを接続してください。

-

バッテリーの充電は、火花や火気のない換気の良い場所で行ってください。バッテリーと充電器の接続や切り離しを行うときは、充電器をコンセントから抜いておいてください。また、安全な服装を心がけ、工具は確実に絶縁されたものを使ってください。

救援バッテリーによるエンジンの始動

警告

バッテリー連結によるエンジン始動は危険を伴う作業である。人身事故や電気系統の破損を防止するために、以下の注意を守って行うこと:

-

救援用のバッテリーの電圧が DC 15 V を超えないことを確認する; これ以上の電圧ではワークマン側の電気系統が破損する。

-

凍結したバッテリーには絶対に接続してはならない。作業中に破裂や爆発を起こす危険がある。

-

バッテリーの取り扱いに関する通常の注意事項を守って作業を行うこと。

-

救援車とワークマンを直接接触させないよう十分注意すること。

-

バッテリーケーブルの極性を間違えて接続すると電気系統の破壊や人身事故などを起こす可能性があるので注意すること。

-

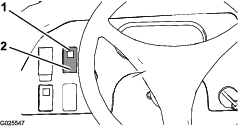

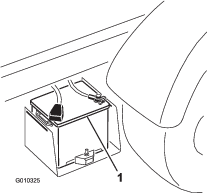

バッテリーカバーをたわめて、タブをバッテリーベースから外し、カバーをバッテリーから取り外す(図 51)。

-

2 台のバッテリーのプラス(+)端子同士をブースタケーブルでつなぐ(図 52)。

Note: 端子を必ず確認すること; バッテリーカバーの「+」の印で確認できることが多い。

-

もう 1 本のケーブルを救援車のバッテリーのマイナス(-)端子につなぐ。

Note: バッテリーのマイナス(-)端子の表示を必ず確認すること。

Note: このケーブルの他端は、ワークマンのバッテリー(あがっている方のバッテリー)に直結するのでなく、エンジンとフレームに救援用ケーブルを接続する。但しエンジンの燃料供給部に接続しないこと。

-

救援側の車両のエンジンを始動する。

Note: エンジンを始動してから数分間待ち、それから救援される側のエンジンを始動する。

-

ケーブルを外す時は、まずマイナスケーブルをエンジンから先に外し、次にバッテリーのマイナス端子から外す。

-

バッテリーベースにバッテリーカバーを取り付ける。

バッテリーの整備

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 50運転時間ごと |

|

危険

電解液には硫酸が含まれており、触れると火傷を起こし、飲んだ場合には死亡する可能性がある。

-

電解液を飲まないこと、また、電解液を皮膚や目や衣服に付けないよう十分注意すること。安全ゴーグルとゴム手袋で目と手を保護すること。

-

皮膚に付いた場合にすぐに洗浄できるよう、必ず十分な量の真水を用意しておくこと。

-

バッテリーはいつもきれいに、またフル充電状態に保持してください。

-

端子部に腐食が発生した場合には、重曹水(水4:重曹1)で清掃します。

-

清掃後は、腐食防止のためにバッテリー端子にワセリンなどを塗布してください。

-

バッテリー液の量を所定レベルに維持してください。

-

バッテリー上部はアンモニア水または重曹水に浸したブラシで定期的に清掃してください。清掃後は表面を水で流して下さい。清掃中はセルキャップを外さないでください。

-

バッテリーのケーブルは、接触不良にならぬよう、端子にしっかりと固定してください。

-

各セルへは、蒸留水またはミネラルを含まない水を適正レベルまで補給してください。水を補給するときは上限(各セルの内側の線の下端)を超えないように注意してください。

-

高温環境下で保管すると、涼しい場所で保管するよりもバッテリーは早く放電します。

走行系統の整備

タイヤの点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

前タイヤの規定空気圧:2.20 bar(2.24 kg/cm2 = 32 psi)

後タイヤの規定空気圧:1.24 bar(2.24 kg/cm2 = 18 psi)

運転中に縁石にぶつけるなどした場合、リムが破損したり、トーインが狂ったりする可能性がありますから、このような事故の後では必ず点検してください。

Important: タイヤ空気圧はひんぱんに点検して適正に保ってください。空気圧が適正でないと、タイヤの摩耗が通常より早くなって四輪駆動できなくなる場合があります。

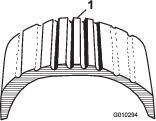

図 53は空気圧不足で生じる磨耗の例です。

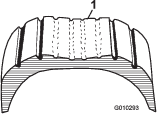

図 54は空気圧過多で生じる磨耗の例です。

ホイールナットのトルクを点検する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 2 時間 |

|

| 使用開始後最初の 10 時間 |

|

| 200運転時間ごと |

|

警告

この整備を怠ると車輪の脱落や破損から人身事故につながる恐れがある。

運転開始から1-4時間後に1回と10時間後にもう1回、前輪と後輪のホイールナットのトルク締めを行うこと; トルク値は 109-122 N·m(12-14 kg·m = 80-90 ft-lb)。その後は 200 運転時間ごとにトルク締めを行う。

前輪の整列の点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 400運転時間ごと |

|

-

タイヤをまっすぐ前に向ける。

-

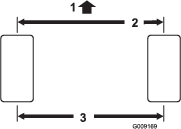

後輪の前と後ろで、左右のタイヤの中央線間距離を測る(アクスルの高さ位置で計測)(図 55)。

Note: 前後での計測値の差が 0±3 mm の範囲内であれば適切である。タイヤを90°回し、同じように計測して確認する。

Important: 計測はタイヤの同じ位置で行ってください。車両は平らな場所に停めること、またタイヤはまっすぐ前に向けること。

-

中心線から中心線までの距離は以下の手順で調整します:

-

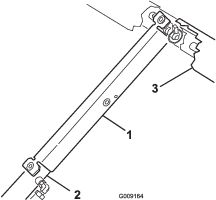

タイロッドの中心についているジャムナットをゆるめる(図 56)。

-

タイロッドを回して前タイヤを内向き方向または外向き方向に動かし、タイヤの中央線間距離が所定の値になるようにする。

-

正しく調整できたら、タイロッドのジャムナットを締める。

-

タイヤが左右に同じだけ切れることを確認する。

Note: タイヤの切れ角度が左右で等しくない場合には、サービスマニュアルを参照して調整する。

-

トランスミッションの保守

トランスミッションオイルの量の点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 50 時間 |

|

| 400運転時間ごと |

|

トランスミッションオイルのタイプ: Dexron VI

-

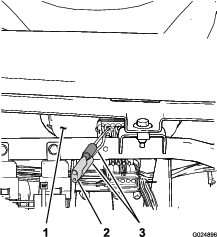

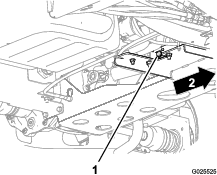

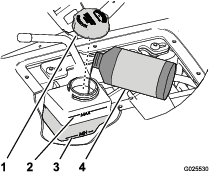

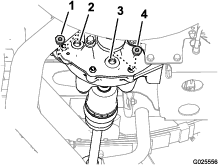

トランスミッションの後部、車幅方向内側の低い位置にある補給用プラグを探し出す(図 57)。

-

補給プラグの下にオイルを受ける容器をおく。

-

プラグを左に回して、トランスミッションの補給ポートから外す(図 57)。

Note: 補給ポートのねじ山の一番低い位置までオイルがあれば、オイル量は適切である。

-

オイル量が不足している場合には、所定のオイルを補給ポートから補給する。油面がねじ山の下と同じ高さになるまで補給する(図 57)。

Note: トランスミッションにオイルを入れる時にはジョウゴとホースを使うと便利です。

-

補給プラグのOリングの状態を点検する。

Note: 磨耗や破損が見られた場合は新しいものに交換する。

-

トランスミッションに補給プラグを元通りに取り付け、手締めする(図 57)。

トランスミッションオイルの交換

トランスミッションオイルのタイプ: Dexron VI

トランスミッションオイルの容量:700 ml

-

平らな場所に駐車する。

-

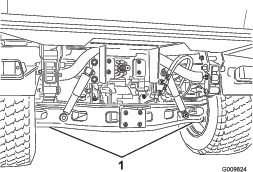

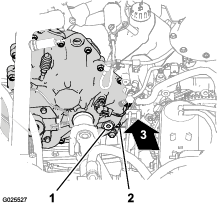

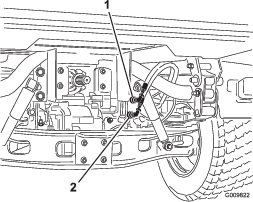

トランスミッションの後部、車幅方向内側の低い位置にある補給用プラグ、および、トランスミッションの前部、車幅方向外側にあるドレンプラグを探し出す(図 58と図 59)。

-

補給ポートから補給プラグを外す(プラグを左に回す)(図 58)。

-

ドレンプラグの下にオイルを受ける容器をおく(図 59)。

-

ドレンポートからドレンプラグを外す(プラグを左に回す)(図 59)。

Note: トランスミッションオイルが完全に抜けるのを待つ。

-

ドレンプラグを取り付ける(図 59)。

-

補給ポートから、トランスミッションオイル(Dexron VI) 700 ml を入れる(図 58)。

Note: トランスミッションにオイルを入れる時にはジョウゴとホースを使うと便利です。

Note: 補給ポートのねじ山の一番低い位置までオイルがあれば、オイル量は適切である。

-

補給プラグを取り付ける(図 58)。

速度コントロールシリンダのオイル溜めの保守

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 200運転時間ごと |

|

オイル溜め用のオイルのタイプ: DOT 3ブレーキ作動液

-

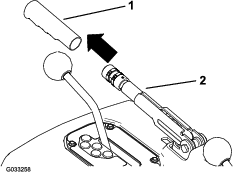

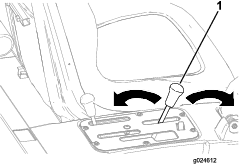

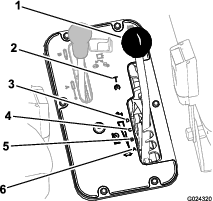

油圧昇降レバーと速度レンジ切り替えレバーからノブを取り外す(図 60)。

-

コントロールカバープレートを座席ベースに固定している六角ワッシャねじ(6本:#10 x ¾")を外して、カバープレートを取り外す(図 60)。

-

速度レンジレバーを移動走行位置にセットする;速度レンジコントロールの使い方 を参照。

-

速度コントロールシリンダのオイル溜めの油量を点検する(図 61)。

Note: オイル溜めの側面についている Min マークと Max マークの間に油面があれば適正です。

-

量が不足している場合には、以下の作業を行う:

-

コントロールカバープレートの穴を、座席ベースの穴に合わせる(図 60)。

-

プレートをベースに固定する;六角ワッシャねじ6本(図 60)(ステップ 2で外したもの)を使用する。

-

油圧昇降レバーと速度レンジ切り替えレバーに、ノブを元通りに取り付ける(図 60)。

速度コントロールの調整

Important: この車両の最低制御速度(エンジン全開時)は 4.0km/hです。最低速度を 4.0 km/h未満に設定すると、ベルトやクラッチの摩耗が早くなります。

-

速度レンジ A (低速)、B (低中速)、C (中高速)、または D (高速)のうち、最高速度を調整したいレンジに合わせて車両を運転してみる;速度レンジコントロールの使い方 を参照。

Note: 最高速度で走らせたときに速度計に表示される速度を読み取る。

-

油圧昇降レバーと速度レンジ切り替えレバーからノブを取り外す(図 60)。

-

コントロールカバープレートを座席ベースに固定している六角ワッシャねじ(6本:#10 x ¾")を外して、カバープレートを取り外す(図 60)。

-

速度レンジレバーを (移動走行)レンジにセットする(図 62)。

-

ディテントプレートをレバーサポートブラケットに固定している六角ソケットねじ(5/16 x ¾")2本をゆるめる(図 62)。

-

ディテントプレートを、以下のうちのどちらかの方向に移動させる:

-

六角ソケットねじ(5/16 x ¾")2本を、19.8-25.4 N·m(2.0-2.6 kg·m = 14.6-18.7 ft-lb)にトルク締めする。

-

調整を行っている速度レンジで車両を運転してみる。そのレンジでの最高速度が速すぎる場合や遅すぎる場合には、ステップ1 - 8をもう一度行う。適正な調整ができるまでこれを繰り返す。

-

コントロールカバープレートの穴を、座席ベースの穴に合わせる(図 60)。

-

プレートをベースに固定する;六角ワッシャねじ6本(図 60)(ステップ 3で外したもの)を使用する。

-

油圧昇降レバーと速度レンジ切り替えレバーに、ノブを元通りに取り付ける(図 60)。

走行ベルトの点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 400運転時間ごと |

|

-

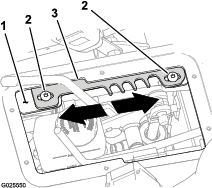

トランスミッションカバーをトランスミッション取り付けプレートに固定している六角ワッシャねじ(9本:¼ x 1")を外す(図 63)。

-

駆動ベルトが見える位置までカバーを前方にずらす(図 63)。

-

一次クラッチのテーパ面に破損の兆候がないか点検する(図 63)。

Note: 一次クラッチのテーパ面が破損している場合には、一次クラッチを交換してください;弊社代理店にご連絡ください。

-

駆動ベルトのコグ(歯)が欠けていたり破損したりしていないか点検する(図 63)。

Note: 歯が欠けたり破損したりしている駆動ベルトは交換してください。

-

ベルトの幅を測定し、その値を記録する(図 63)。

Note: ベルトの幅が 29.5 mm 以下になっている場合にはベルトを交換してください(図 63)。

-

トランスミッションカバーの穴を、取り付けプレートの穴に合わせる(図 63)。

-

カバーを取り付けプレートに固定する(図 63);ステップ 1で取り外した六角ワッシャねじ(9本:¼ x 1")を使用し、10.2-12.4 N·m(1.0-1.3 kg·m = 90-110 in-lb)にトルク締めする。

クラッチの洗浄

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 400運転時間ごと |

|

-

トランスミッションカバーをトランスミッション取り付けプレートに固定している六角ワッシャねじ(9本:¼ x 1")を外す(図 64)。

-

1次クラッチと2次クラッチにたまっているごみや泥を水で洗い落とし、洗浄後はすぐにコンプレッサで吹いて乾かす。

-

残っているごみは、速乾性のクリーナかブレーキクリーナで完全に取り除く。

Note: 注:可動部分およびその付近のごみを除去してください。

-

もし、ベルトやクラッチシャフトにもごみや泥がたまっている場合には、目の細かい研磨用パッドなどで取り除く。

-

トランスミッションカバーの穴を、取り付けプレートの穴に合わせる(図 64)。

-

カバーを取り付けプレートに固定する(図 64);ステップ 1で取り外した六角ワッシャねじ(9本:¼ x 1")を使用し、10.2-12.4 N·m(1.0-1.3 kg·m = 90-110 in-lb)にトルク締めする。

デファレンシャルとアクスルの保守

デファレンシャルオイルの交換

オイルのタイプ: 80W90 API GL-5

オイルの量: 550 ml

-

ドレンプラグの下にオイルを受ける容器をおく(図 65)。

-

デファレンシャツの補給ポートから補給プラグを、ドレンポートからドレンプラグを、外す(図 65)。

Note: デファレンシャルオイルが完全に抜けるまで待ってください。

-

各プラグのOリングの状態を点検する。

Note: 磨耗したり破損したりしているOリングは交換してください。

-

ドレンポートにドレンプラグを元通りに取り付け(図 65)、プラグを 14-19 N·m(13.6-19.0 kg·m = 10-14 ft-lb)にトルク締めする。

Note: ドレンプラグはマグネットになっています。したがって、プラグに少量の鉄粉が付着しているのは異常ではありません。おろしたての新車の場合にはかなり多量の鉄粉が付着するのが普通です。

-

ディファレンシャルの補給ポートから所定のオイルを 550 ml 入れる(図 65)。

Note: デファレンシャルにオイルを入れる時にはジョウゴとホースを使うと便利です。

-

補給ポートに補給プラグを元通りに取り付け(図 65)、プラグを 14-19 N·m(13.6-19.0 kg·m = 10-14 ft-lb)にトルク締めする。

風速安定ボックスの点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

-

機体の後部を持ち上げてジャッキスタンドで支える;車体をジャッキで持ち上げる場合を参照。

-

後アクスル部分にある風速安定ボックスが破損していないか、潤滑剤が漏れていないか点検する(図 66)。

Note: 風速安定ボックスが破損している場合には、必ず交換してください。

-

ジャッキをゆるめて機体を床に下ろす。

冷却系統の整備

冷却系統に関する安全確保

-

冷却液を飲み込むと中毒を起こす;冷却液は子供やペットが触れない場所に保管すること。

-

高温高圧の冷却液を浴びたり、高温のラジエター部分に触れたりすると大火傷をする恐れがある。

-

エンジン停止後、少なくとも15分間程度待って、エンジンが冷えてからキャップを開けること。

-

キャップを開けるときはウェスなどを使い、高温の水蒸気を逃がしながらゆっくりと開けること。

-

-

マシンは、必ず安全カバー類を取り付けた状態で運転すること。

-

手、指、衣服などを、ファンやベルトに近づけないように注意すること。

-

保守作業を行う前にエンジンを停止し、キーを抜き取っておくこと。

冷却液の量を点検する。

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

冷却液のタイプ:水とエチレングリコール不凍液の 50/50 混合液

注意

エンジン停止直後にラジエターのキャップを開けると、高温高圧の冷却液が吹き出してやけどを負う恐れがある。

-

ラジエターキャップは開けないこと。

-

エンジン停止後、15分間ほど待って、ラジエターキャップが十分に冷えてから取り外すようにすること。

-

冷却液補給タンクのキャップを開けるときはウェスなどを使い、高温の水蒸気を逃がしながらゆっくりと開けること。

-

ラジエターの液量は、ラジエター本体でなく必ず冷却液タンクで点検すること。

-

平らな場所に駐車する。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを止め、キーを抜き取る。

-

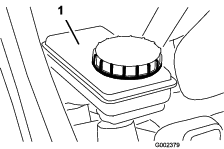

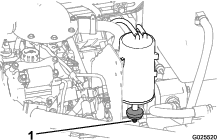

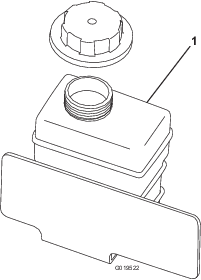

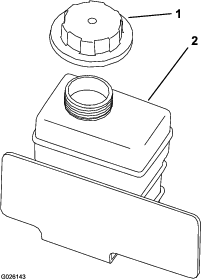

冷却液タンクで、液量を点検する(図 67)。

Note: 補給口の首の根元まであれば適正である。

-

液量が不足している場合には、補助タンクのふたをとり、水とエチレングリコール不凍液の50/50 混合液を補給する。

Note: 入れすぎないこと。

-

補助タンクのキャップを取り付けて終了。

冷却部の清掃

エンジンの冷却液の交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 1000運転時間ごと |

|

冷却液容量: 3.7 リットル

冷却液のタイプ:水とエチレングリコール不凍液の 50/50 混合液

-

平らな場所に駐車する。

-

荷台を上げ、荷台サポートを取り付けて、荷台を固定する。

注意

エンジン停止直後にラジエターのキャップを開けると、高温高圧の冷却液が吹き出してやけどを負う恐れがある。

-

エンジン回転中はラジエターのふたを開けないこと。

-

エンジン停止後、15分間ほど待って、ラジエターキャップが十分に冷えてから取り外すようにすること。

-

ラジエターキャップを開けるときはウェスを使用すること。キャップは、高温の水蒸気を逃がしながらゆっくりと開けること。

-

-

ラジエターキャップを取る(図 70)。

-

冷却液タンクのキャップを取る(図 70)。

-

下側のラジエターホースを外して、冷却液を容器に回収する。

Note: 冷却液が抜けたら下側のラジエターホースを元通りに接続する。

-

水とエチレングリコール不凍液の50/50 混合液をゆっくりと注入する。

-

ラジエター液を一杯にして、キャップを閉める(図 70)。

-

補助タンクにも、補給管の根元までゆっくりと冷却液を補給する(図 71)。

-

補助タンクのキャップを取り付けて終了(図 71)。

-

エンジンを始動しウォームアップする。

-

エンジンを停止させ、冷却液の量を点検し、必要に応じて補給する。

ブレーキの整備

ブレーキオイル量の点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

| 1000運転時間ごと |

|

ブレーキオイルのタイプ: DOT 3ブレーキ作動液

Note: ブレーキオイルタンクに DOT 3 ブレーキオイルを入れて出荷しています。

駐車ブレーキの調整

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 10 時間 |

|

| 200運転時間ごと |

|

ブレーキペダルの調整

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 200運転時間ごと |

|

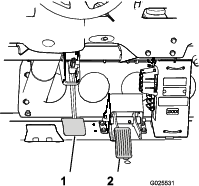

-

フードを外す。

-

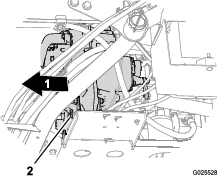

マスターシリンダのヨークをブレーキペダルのピボットに固定しているコッターピンとクレビスピンを取る(図 76)。

-

ブレーキペダル(図 77)を持ち上げてフレームに接触させる。

-

ヨークをマスターシリンダ・シャフトに固定しているジャムナットをゆるめる(図 76)。

-

ヨークを調節してヨークの穴とブレーキペダルのピボットの穴を揃える(図 76)。

-

ヨークをペダルのピボットに固定する; クレビスピンとコッターピンを使用(図 76)。

-

ヨークをマスターシリンダのシャフトに固定しているジャムナットを締める(図 76)。

Note: 正しく調整できると、ブレーキのマスターシリンダにブレーキからの力が掛かっていない状態になります。

-

フードを取り付ける。

制御系統の整備

油圧系統の整備

油圧系統に関する安全確保

-

万一、油圧オイルが体内に入ったら、直ちに専門医の治療を受ける。万一、油圧オイルが体内に入った場合には、数時間以内に手術を受ける必要がある。

-

油圧系統の整備作業を行う時は、必ずエンジンを停止し、ダンプバルブを上昇から下降に切り替えるか、荷台やアタッチメントを下降させてシステム内部の圧力を完全に解放してください。リモート油圧装置のレバーは平らに寝た状態にセットしてください。また、荷台を上げて作業する場合には、かならず荷台安全サポートで荷台を固定してください。

-

油圧装置を作動させる前に、全部のラインコネクタが適切に接続されていること、およびラインやホースの状態が良好であることを確認すること。

-

油圧のピンホールリークやノズルからは作動油が高圧で噴出しているので、絶対に手や足を近づけない。

-

リークの点検には新聞紙やボール紙を使う。

油圧オイルについて

油圧作動液の仕様

油圧オイル溜めに高品質の油圧オイルを満たして出荷しています。初めての運転の前に必ず油量を確認し、その後は毎日点検してください;油圧オイルの量を点検するを参照。

交換用の推奨油圧オイル:Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid(19 リットル缶または208 リットル缶)。

Note: 推奨オイルを使用するとオイルやフィルタ交換の回数を減らすことができます。

使用可能な他のオイル:Toro PX Extended Life Fluidが入手できない場合は、以下に挙げる特性条件および産業規格を満たす石油系の油圧オイルを使用することができます。合成オイルは使用しないでください。オイルの専門業者と相談の上、適切なオイルを選択してください:

Note: 不適切なオイルの使用による損害については弊社は責任を持ちかねますので、品質の確かな製品をお使い下さる様お願いいたします。

| 物性: | ||

| 粘度, ASTM D445 | cSt @ 40°C 44-48 | |

| 粘性インデックス ASTM D2270 | 140 以上 | |

| 流動点, ASTM D97 | -37°C--45°C | |

| 産業規格: | Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 or M-2952-S) | |

Note: 多くの油圧オイルはほとんど無色透明であり、そのためオイル洩れの発見が遅れがちです。油圧オイル用の着色剤(20 ml 瓶)をお使いいただくと便利です。1瓶で 15-22 リットルのオイルに使用できます。パーツ番号は P/N 44-2500; ご注文は Toro 代理店へ。

油圧オイルの量を点検する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

油圧オイルの容量:(非TC モデル):7.5 リットル

油圧オイルの容量:ハイフロー油圧キット(オプション)を搭載している非TC モデル、およびTC モデル:15.1 リットル

-

平らな場所に駐車する。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

エンジンを止め、キーを抜き取る。

-

油圧オイルタンクの注油口周辺とキャップをきれいに拭きく(図 79 と図 80)。

-

もう一度首に差し込んで引き抜き、オイルの量を点検する(図 79と図 80)。

-

非TC モデル: ディップスティックに表示されている範囲のうち、低い方の範囲内にあればよい。

-

非TC モデル(ハイフロー油圧キットを搭載しているもの)またはTCモデル: ディップスティックに表示されている範囲のうち、高い方の範囲内にあればよい。

-

-

オイルレベルが規定よりも低い場合には、所定のオイルを補給する。ディップスティックに示されている規定範囲の中間部分までオイルを入れるようにする(図 79 と 図 80)。

油圧フィルタの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 1000運転時間ごと |

|

Important: 純正品以外のフィルタを使用すると関連機器の保証が適用されなくなる場合があります。

-

平らな場所に駐車し、エンジンを停止させ、駐車ブレーキを掛けてキーを抜き取る。

-

フィルタ取り付け部の周辺をウェスできれいにぬぐう(図 81)。

-

フィルタの下にオイルを受ける容器をおく(図 81)。

-

フィルタを左に回して外す(図 81)。

-

フィルタのアダプタの取り付け部をきれいに拭く(図 81)。

-

新しいフィルタについているガスケットに 油圧オイルを塗りつける。

-

フィルタのアダプタにフィルタをねじ込んで取り付ける。ガスケットがアダプタの取り付け面に当たるまで手で回し(図 81)、そこからさらに 1/2 回転増し締めする(図 81)。

-

エンジンを始動して2分間運転し、システム内のエアをパージする。

-

エンジンを停止し、タンクの油量を点検し、フィルタ付近でのオイル漏れがないか調べる。

油圧オイルの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 800運転時間ごと |

|

| 2000運転時間ごと |

|

油圧オイルの容量:(非TC モデル):7.5 リットル

油圧オイルの容量:ハイフロー油圧キット(オプション)を搭載している非TC モデル、およびTC モデル:15.1 リットル

-

平らな場所に駐車し、エンジンを停止させ、駐車ブレーキを掛けてキーを抜き取る。

-

荷台を上げる。

-

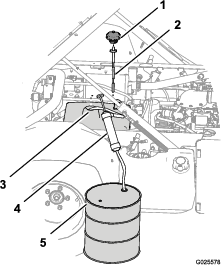

タンクの補給口についているディップスティックとキャップを外す(図 82)。

-

サイホンに吸い込みホースを接続し、ホースを油圧タンクの補給口からタンク内部に入れ、タンクの底まで送りこむ(図 82)。

-

吸い込みホースの端を回収容器に入れる(図 82)、回収容器は、12 リットルのオイルを回収できる大きさが必要である(非TC モデル)。ハイフロー油圧キット(オプション)を搭載している非TC モデルやTC モデルの場合には、 20 リットルのオイルを回収できるだけの大きさが必要である。

-

タンクからサイホンでオイルを抜き取る。

-

抜き取りを終了したら、タンクからサイホンを取り外す(図 82)。

-

油圧オイルタンクに油圧オイルを入れる。油量は非 TC モデルの場合には 7.5 リットル、ただしオプションのハイフロー油圧キットを取り付けている非TC モデルの場合や TC モデルの場合は 15.1 リットルである(図 82)。

Important: 指定された銘柄のオイル以外は使用しないでください。他のオイルを使用するとシステムを損傷する可能性があります。

-

油圧オイルタンクの補給口にディップスティックとキャップを取り付ける(図 82)。

-

エンジンを始動させて運転を行い、システム全体にオイルを行き渡らせる。

-

オイルの量を点検し、必要に応じて補給する。

緊急時の荷台の上げ方

エンジンで荷台を上げられなくなった時には、スタータを使うか、もう一台のワークマンの油圧装置を使うかして上げることができます。

スタータを使った荷台の上げ方

昇降レバーを上昇位置にした状態でスタータモータを回せば荷台を上げることができます。但し、スタータは10 秒間以上連続で回さないでください; 10 秒使用したら 60 秒休んでください。クランキングできない時は、積み荷を降ろして荷台(アタッチメント)を外し、エンジンまたはトランスアクスルの整備を行う必要があります。

別のワークマンの油圧装置を使った荷台の上げ方

注意

荷台に資材を積んだままで荷台を上昇させ、確実に支持しないと荷台が急に降下する可能性がある。適切に支持されていない荷台の下での作業は危険である。

-

車両の整備や調整を行う時には、まず平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取ること。

-

荷台の下で作業するときは荷台もアタッチメントも空にし、昇降シリンダが完全に延びた状態にして荷台を安全サポートで支える。

この方法には本体側のカップラに合うクイックカップラの付いた油圧ホース(片側にオスのカップラ、もう一方にメスのカップラ)が 2 本必要です。

-

もう一台のワークマンを、故障しているワークマンに背中合わせに寄せる。

Important: ワークマンの油圧システムにはDexron III ATF オイルを使用しています。油圧装置の汚染を防ぐため、2 台のワークマン(救援車と故障車)が共に同じオイルを使用していることを必ず確認してください。

-

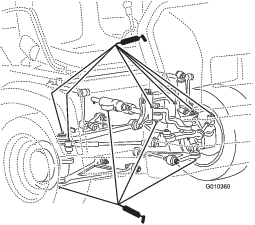

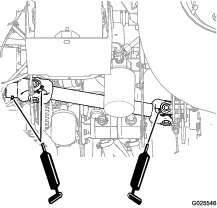

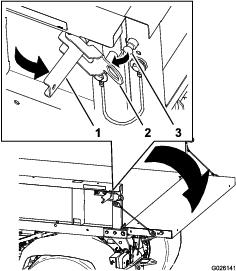

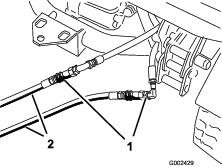

それぞれの車両で、クイックカップラホース(2本)を、カップラブラケットのホースから外す(図 83)。

-

故障しているワークマンのカップラホースに、救援用ホース 2 本を接続する(図 84)。

-

使用しないフィッティングにはキャップをかぶせておく。

-

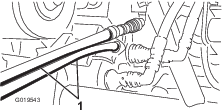

救援側のワークマンのカップラブラケットにまだついているカップラに、救援用ホースを接続する(上のホースは上のカップラに、下のホースは下のカップラに接続する)(図 85)。

-

使用しないフィッティングにはキャップをかぶせておく。

-

周囲から人を遠ざける。

-

救援車のエンジンを始動し、油圧昇降レバーを「上昇」位置にすると、故障側の荷台が持ち上がる。

-

油圧レバーをニュートラル位置にしてレバーをロックする。

-

伸ばした昇降シリンダに、荷台サポートを取り付ける;安全サポートの使い方を参照。

Note: 両方の車両のアタッチメントとエンジンを停止させた状態で、油圧昇降レバーを数回前後に動かし、内部の圧力を解放するとクイックカップラが外しやすくなります。

-

作業が終わったら救援ホースを外し、各ワークマンの油圧ホースを元通りに接続する。

Important: 両方の車両とも、運転を再開する前に必ず油圧オイルの量を確認してください。

洗浄

車体を清掃する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

必要に応じて水または水と刺激の少ない洗剤で車体を洗浄する。柔らかい布などを使っても構いません。

Important: 塩分を含んだ水や処理水は機体の洗浄に使用しないでください。

Important: 高圧洗浄機は使用しないでください。圧力洗浄機を使うと、電装部の損傷、ステッカー類の剥がれ、潤滑部のグリス落ちなどを起こす可能性があります。また、コントロールパネル、エンジン、バッテリー付近に大量の水をかけないようにしてください。

Important: エンジンを駆動させたままで洗車を行わないでください。エンジンを駆動させたままで洗車するとエンジン内部を損傷する恐れがあります。

保管

格納保管時の安全

-

マシンを停止させ、(キー付きの機種では)キーを抜き取り、各部の動作が完全に停止したのを確認してから運転位置を離れる。調整、整備、清掃、格納などは、車両が十分に冷えてから行ってください。

-

ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、機械や燃料容器を保管・格納しないでください。

マシンの保管

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 200運転時間ごと |

|

| 400運転時間ごと |

|

| 1年ごと |

|

-

平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止させてキーを抜き取る。

-

エンジンのシリンダヘッドや冷却フィン、ブロアハウジングをふくめた車両全体を洗浄する。

Important: 機体は中性洗剤と水で洗うことができます。ただし高圧洗浄器は使用しないでください。高圧の水で洗浄すると電気系統やグリス部へ水が浸入する恐れがあります。また、コントロールパネルやヘッドライド、エンジン、バッテリー部に大量の水をかけないようにしてください。

-

必要に応じ、ブレーキペダルと駐車ブレーキの点検調整を行う;ブレーキペダルの調整と駐車ブレーキの調整を参照。

-

エアクリーナの整備を行う;エアフィルタの整備を参照。

-

機体のグリスアップを行う;ベアリングとブッシュのグリスアップを参照。

-

エンジンオイルとフィルタの交換を行う;エンジンオイルについてを参照。

-

タイヤ空気圧を点検する;タイヤ空気圧を点検するを参照。

-

保管期間が 30 日間以上に及ぶ場合には、燃料系統に以下の整備を行う:

-

石油系のスタビライザ/コンディショナ(燃料品質安定剤)を燃料タンクの燃料に添加する。アルコール系のスタビライザ(エタノール系やメタノール系)は使用しないこと。

Important: スタビライザ(品質安定剤)を添加した燃料であっても、スタビライザメーカーが推奨する保管期間を越えて保管しないでください。

-

エンジンをかけて約5分間作動させ、コンディショナ入りのガソリンを各部に循環させる。

-

エンジンを停止し、エンジンの温度が下がるのを待ってガソリンを抜き取る。

-

エンジンを再度始動する;チョークを引いて始動し自然に停止するまで運転する。

-

始動できなくなるまでエンジンの始動・運転を続ける。

-

抜き取った燃料は地域の法律などに従って適切に処分する。地域の法律や規則に従ってリサイクルする。

-

-

点火プラグを外し、点検を行う;点火プラグの整備を参照。

-

点火プラグの取り付け穴から、エンジンオイルをシリンダ内に 15 ml(スプーン2杯程度)流し込む。

-

スタータモータを使ってクランクを回転させて内部にオイルを十分に行き渡らせる。

-

点火プラグを取り付け、それぞれを規定値にトルク締めする;点火プラグの整備を参照。

Note: 点火プラグには点火コードを取り付けない。

-

冷却水(エチレングリコール不凍液と水との 50/50 混合液)の量を点検し、凍結を考慮して必要に応じて補給する。

-

車体からバッテリーを外し、フル充電する;バッテリーの整備を参照。

Note: 保管期間中は、バッテリーケーブルを外しておいてください。

Important: 氷点下での凍結破損を防止するため、バッテリーは必ずフル充電してください。フル充電したバッテリーは周囲温度約 4°C でほぼ 50 日間電圧を保持します。保管場所の気温がそれよりも高い場合には 30 日ごとに再充電してください。

-

各ボルト類の締め付けを確認する。破損個所はすべて修理する。

-

表面のキズや塗装のはがれているところには再塗装を行う(塗料は代理店にて入手可能)。

-

汚れていない乾燥した場所で保管する。

-

保管中は ON/OFF スイッチからキーを抜き取り、子どもなどの手の届かない場所で保管する。

-

機体にはカバーを掛けておく。

故障探究

| Problem | Possible Cause | Corrective Action |

|---|---|---|

| クイックカップラの着脱がしにくい。 |

|

|

| パワーステアリングが重い。 |

|

|

| 油圧フィッティングからオイルが漏れている。 |

|

|

| アタッチメントが作動しない。 |

|

|

| キーキーというノイズが出る。 |

|

|

| エンジンを始動できない |

|

|

| トランスミッションのシフトが重い。 |

|

|

| クラッチの接続が滑らかでない |

|

|