| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

はじめに

この製品は、公道以外の場所で主に人や資材を運搬することを目的として製造されている軽量車両です。

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からないまた適切な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。

弊社のウェブサイトwww.Toro.comで、製品の安全な取扱いや運転に関する講習資料、アクセサリ情報の閲覧、代理店についての情報閲覧、お買い上げ製品の登録などを行っていただくことができます。

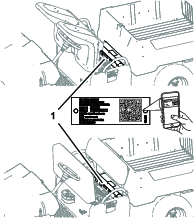

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマーサービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。図 1 にモデル番号とシリアル番号を刻印した銘板の取り付け位置を示します。いまのうちに番号をメモしておきましょう。

Important: シリアル番号デカルについている QR コード(無い場合もあります)をモバイル機器でスキャンすると、製品保証、パーツその他の製品情報にアクセスできます。

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号(図 2)を使用しております。これらは死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから、必ずお守りください。

この他に2つの言葉で注意を促しています。重要「重要」は製品の構造などについての注意点を、注はその他の注意点を表しています。

この製品は、関連するEU規制に適合しています; 詳細については、DOC シート(規格適合証明書)をご覧ください。

警告

カリフォルニア州

第65号決議による警告

この製品の電源コードには鉛が使用されており、カリフォルニア州では発ガン性や先天性異常を引き起こす物質とされています。取り扱い後は手をよく洗ってください。

バッテリーやバッテリー関連製品には鉛が含まれており、カリフォルニア州では発ガン性や先天性異常を引き起こす物質とされています。取り扱い後は手をよく洗ってください。

安全について

不適切な使い方をしたり手入れを怠ったりすると、人身事故につながります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識のついている遵守事項は必ずお守りください(図 2)。注意、警告、および危険 の文字は、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生することがあります。

この機械は SAE B2258 - 要求に準拠して設計されています。

安全上の全般的な注意

この機械は人身事故を引き起こす能力がある。重大な人身事故を防ぐため、すべての注意事項を厳守してください。

この機械は本来の目的から外れた使用をすると運転者本人や周囲の人間に危険な場合があります。

-

モータを始動する前に必ずこのオペレーターズマニュアルをお読みになり、内容をよく理解してください。この製品を使用する人すべてが製品を良く知り、警告の内容を理解してください。

-

この機械を運転する時は常に十分な注意を払ってください。運転中は運転操作に集中してください;注意散漫は事故の大きな原因となります。

-

機械の可動部の近くには絶対に手足を近づけないでください。

-

ガードなどの安全保護機器が正しく取り付けられていない時は、運転しないでください。

-

周囲の人や動物を機械から十分に遠ざけてください。

-

作業場所に子供を近づけないでください。子供に運転させないでください。

-

整備作業などを行う前には、必ずモータを停止させ、キーを抜き取ってください。

間違った使い方や整備不良は負傷などの人身事故につながります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識のついている遵守事項は必ずお守りください:注意、警告、および危険 の文字は、人身の安全に関わる注意事項を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生する恐れがあります。

このマニュアルの他の場所に書かれている注意事項も必ずお守りください。

安全ラベルと指示ラベル

|

以下のラベルや指示は危険な個所の見やすい部分に貼付してあります。破損したりはがれたりした場合は新しいラベルを貼付してください。 |

組み立て

Note: 前後左右は運転位置からみた方向です。

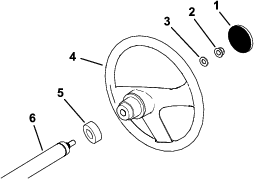

ハンドルを取り付ける(米国外用モデルの場合のみ)

この作業に必要なパーツ

| ハンドル | 1 |

| ステアリングハンドルのカバー | 1 |

| ワッシャ(½") | 1 |

| ダストカバー | 1 |

オイル類の量とタイヤ空気圧を点検する

-

運転前に、バッテリーの液量を点検する;バッテリーの水量の点検を参照。

-

バッテリーが適切な充電状態であることを確認する;バッテリーの充電を参照。

-

初めて車両を作動させる前に、ブレーキオイルの量を点検する;ブレーキオイル量の点検 を参照。

-

タイヤ空気圧を点検する; タイヤ空気圧を点検するを参照。

ブレーキの慣らし掛けを行う

ブレーキの性能を最大限に発揮させるために、使用前にブレーキの「慣らし掛け」を行ってください。

-

フルスピードで走行してブレーキを掛け、タイヤをロックさせないで急停車する。

-

これを10回繰り返す。ブレーキがオーバーヒートしないように停止と停止の間に1分間の間隔を空ける。

Important: 車両に 227 kg を積載しておくと最も効果的です。

マニュアルを読みセットアップ資料を見る

この作業に必要なパーツ

| オペレーターズマニュアル | 1 |

| エンジンマニュアル | 1 |

| 登録カード | 1 |

| PDI(納品前検査票) | 1 |

| 品質検査証明書 | 1 |

| キー | 2 |

-

オペレータズマニュアル やエンジンマニュアルをよくお読みください。

-

登録カードに記入する。

-

納品前検査証明書の必要個所にご記入ください。

-

品質検査証明書をご確認ください。

製品の概要

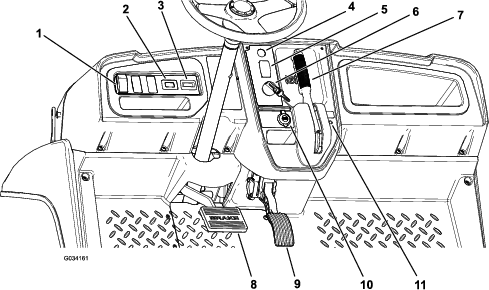

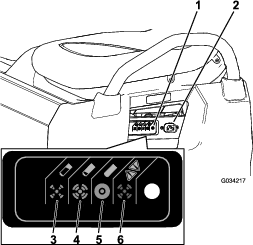

コントロールパネル

アクセルペダル

ブレーキペダル

ブレーキペダル(図 4)は、車両を減速させたり停止させるのに使用します。

注意

ブレーキが摩耗したり正しく調整されていなかったりすると人身事故を起こす危険がある。

ブレーキペダルを一杯に踏み込んだ時にペダルと運転台の床との距離が 25 mm 以下となるようなら調整または修理が必要です。

駐車ブレーキレバー

前進後退セレクタ

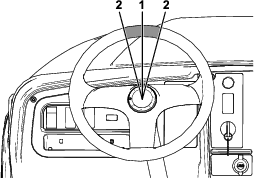

前進後退セレクタは、駐車ブレーキレバーの左側にあります。前進後退セレクタには3つの位置があります: 前進、後退、ニュートラルです(図 4)。

Note: どの位置にセットしても構いませんが、走行するためには、前進 または 後退 位置にセットする必要があります。

Important: 前進後退の切り替えは必ず車両を停車して行ってください。

ホーンボタン

ホーンボタンはコントロールパネルについています(図 4)。押すと警笛がなります。

ライトスイッチ

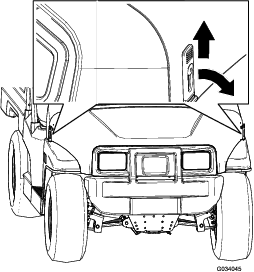

ライトスイッチ(図 4)ヘッドライトの点灯と消灯を行います。スイッチを上にするとヘッドライトが点灯します。スイッチを下にするとヘッドライトが消灯します。

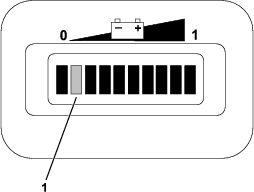

バッテリー残量メータ

バッテリー残量計はハンドルコラムの左側にあります(図 4)。バッテリーの残量を表示します。バッテリーがフル充電状態の時には、0-1の10段階表示で10個全部のマスが点灯します。車両を使用するにつれ、バーの長さが右から減ってゆきます。バッテリーメータの詳細については バッテリーの特性と適切な使い方を参照してください。

アワーメータ

アワーメータはライトスイッチの右側にあります(図 4)。車両の積算運転時間を表示します。アワーメータは始動スイッチをON位置にすると起動し、マシンが動作している間作動を続けます。

Note: マシンの動作中は点滅を続け、動作中であることを表示します。

USB電源

駐車ブレーキレバーの左側にあります(図 4)。モバイル機器などの電源としてご利用ください。

Important: 使用していない時は、ゴム製プラグで保護してください。

キースイッチ

キースイッチ(図 4)は車両の始動と停止を行うスイッチです。

始動キーには2つの位置があります:、ONとOFFです。右に回すとON となって走行やアクセサリの使用ができるようになります。運転を終了するときには、キーを左に回してOFFにしてください。車両から離れるときは、必ずキー抜き取ってください。

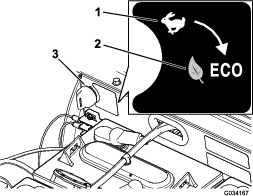

速度制限スイッチ

座席アセンブリの下にあり、PERFORMANCE(通常モード) と ECONOMY(エコノミーモード)の2つの位置があります。スイッチを右に回してECONOMY位置にすると、最高速度が 19km/hに制限されます。 キーを左に回して PERFORMANCE 位置にするとで抜き取ると、図 7に示すように最高速度が 26 km/hになります。

状態表示ランプ

コントロールパネル上、駐車ブレーキレバーの右側にあります(図 4)。

車両のスイッチを入れると、この状態表示ランプが緑色に点灯または点滅します。

点灯状態であれば、異常なしです。点滅している場合は、何等かの異常がありますので、原因の究明と問題解決を行ってください。

状態表示ランプが 2 回の点滅をする時は、駐車ブレーキが掛かっているのに前進後退切り替えスイッチが 前進 または 後退 にセットされていることを示しています。この場合は駐車ブレーキを解除すれば正常の点滅状態に変わります。

状態表示ランプが 2 回より多く点滅する時は、を参照してください。

助手席用手すり

各座席の外側に手すりがついています(図 8)。

Note: 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。

| ベース重量 | 乾燥重量 633 kg |

| 定格容量(平坦路面の場合) | 総重量 544 kg(オペレータの体重を 91kg、助手席乗員の体重を 91 kg とし、積載物とアクセサリの重量を含む) |

| 最大車両重量(平坦地で) | 1177 kg(上記重量を全て含む) |

| 最大積載量(平坦路面の場合) | 363 kg(後部搭載アクセサリを含む) |

| 荷台後部アクセサリ用マウントの最大積載重量 | 45 kg |

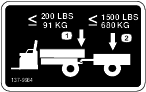

| 牽引能力 | トング重量:91 kg |

| トレーラ最大重量:680 kg | |

| 全幅: | 119 cm |

| 全長 | 396 cm |

| 全高 | 127.5 cm |

| 地上高 | 21.6 cm(車両前部:乗員や荷物を乗せない) |

| 14 cm(車両後部:乗員や荷物を乗せない) | |

| ホイールベース | 220 cm |

| トレッド(センターライン間) | 前輪:119 cm |

| 後輪: 119 cm | |

| 荷台長さ | 内側: 102 cm |

| 外側: 114.3 cm | |

| 荷台幅 | 内側: 98 cm |

| 射出成型フェンダの外側まで:107.3 cm | |

| 荷台高さ | 28 cm(内法) |

* 上記の数値は、トロージャン T125 バッテリーを使用した場合のものです。

** 他のバッテリーを使用した場合には荷台に積載可能な重量が小さくなる可能性があります。

アタッチメントとアクセサリ

トロが認定した各種のアタッチメントやアクセサリがそろっており、マシンの機能をさらに広げることができます。詳細は弊社の正規サービスディーラ、または代理店へお問い合わせください;弊社のウェブサイト www.Toro.com でもすべての認定アタッチメントとアクセサリをご覧になることができます。

運転操作

運転の前に

運転前の安全確認

安全上の全般的な注意

-

子供やトレーニングを受けていない大人には、絶対に運転や整備をさせないでください。地域によっては機械のオペレータに年齢制限を設けていることがありますのでご注意ください。オーナーは、オペレータ全員にトレーニングを受講させる責任があります。

-

各部の操作方法や本機の正しい使用方法、警告表示などに十分慣れ、安全に運転できるようになりましょう。

-

手すりのついている場所以外に人を乗せないでください。

-

モータの緊急停止方法に慣れておきましょう。

-

安全装置やステッカー類が所定の場所あることを確認してください。機能しない安全装置はすべて交換、読めないステッカーはすべて貼り替えてください。これらが正しく機能しない時には機械を使用しないでください。

毎日の整備作業を実施する

毎日の運転前に、に記載されている「使用ごと/毎日の点検整備」を行ってください。

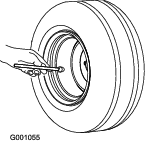

タイヤ空気圧を点検する

前後のタイヤの空気圧:1.65-2.07 bar(1.4-2.1 kg/cm² = 20-30 psi)

Important: ただし、タイヤメーカーが指定している最大値(タイヤ側面に記載されています)を超えないでください。

Note: 適性空気圧は、車両に積載する重量によって変わります。

-

タイヤ空気圧を点検する。

-

空気圧が低い ほうが踏圧が低くなり、乗り心地も良く、タイヤ跡も残りにくくなりますが、

-

積載する重量が大きいときや、高速で走行する場合にはタイヤ空気圧を高めに設定してください。

-

-

必要に応じタイヤに空気を入れるか抜くかして適正圧に調整してください。

バッテリーの特性と適切な使い方

ディープサイクル・バッテリーについて

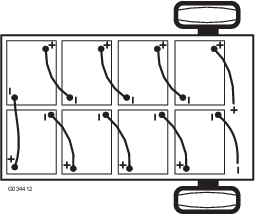

このマシンには8個のディープサイクル鉛硫酸蓄電池が使用されており、これらを電源として走行用のモータやアクセサリを駆動しています。ディープサイクル・バッテリーは自動車用の通常のバッテリーとは違います。 自動車の場合には、エンジンを始動するわずかの時間だけ大電流を供給し、照明用などには大量の電気は使用されません。 そして、走行中はオルタネータが常時充電を行っています。 従って、自動車用バッテリーの充電率が90%を割ることはまずありえません。

ディープサイクル・バッテリーは、主電源として長時間にわたって電力を供給することを前提として設計されているバッテリーです。 典型的には、最大充電量の20%とか30%程度まで充電量が低下しても、性能劣化を起こさないバッテリーです。 このような低い数値まで放電させることをディープサイクルと呼んでいます。

Important: ディープサイクルを繰り返すにつれて、バッテリーの寿命は短くなります。

鉛硫酸蓄電池では、鉛電極版と硫酸との化学反応によって電力を蓄えます。そして、蓄えられた電力が放出されるときには逆の化学反応が起こって、再び充電ができるようになります。

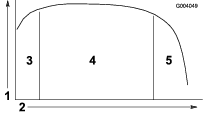

とはいえ、バッテリーは消耗品であり、寿命があります(図 10)。 バッテリーが新しい時は、100%の能力を発揮することができないので、しばらくの間は慣らし期間が必要です。 この期間は、通常100回-150回の充放電サイクルを繰り返すことで達成されます。

慣らし期間が終了すると、バッテリーがその能力を十分に発揮する時期が長く続きます。この期間がどの程度長続きするかは、以下のような条件できまります:

-

バッテリーの手入れ:保守整備が不適切だとバッテリーの寿命は大幅に縮みます。

-

充電と充電の間の放電の深さ:放電の深さが深いほどバッテリーの寿命は短くなります。

-

充電の頻度:充電するときは、必ず満充電しましょう。

Important: バッテリーを完全放電させてしまうと、寿命が大きく縮みます。

-

水位の低下:鉛の電極板が露出してしまったバッテリーは完全に使用不能になっている可能性があります。電解液の水位を維持するために以下を行ってください:

バッテリーを充電したらバッテリーに蒸留水を補給する;バッテリーの水量の点検とバッテリーに蒸留水(純水)を補給するを参照。

Important: バッテリーを満充電した後に、バッテリーに水を追加するようにしてください。充電中は電解液の体積が増えるので、充電前に水を追加すると、充電中に電解液があふれ出してしまう恐れがあります。

寿命の終わりになると、じょじょに蓄電量が低下してきます。

バッテリーシステムの適切な使い方

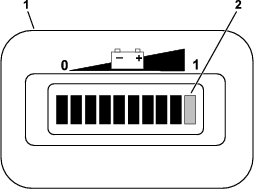

バッテリーが完全充電されていると、バッテリーメーターには10個のブロックのバーが(右端まで)表示されます(図 11)。

車両を使用し、バッテリーの残量が低下するにつれ、バーが短くなります。

バッテリー残量メータに表示されているバーが、左から 2 つめのブロックまで短くなったら充電してください(図 12)。

充電せずに車両を使用しつづけると、1つ目のブロックと 2 つ目のブロックが交互に点滅するようになります。

Important: バーが 左端のブロック 2 つまで短くなると、車両は自動的に低速(バッテリー保護)モードに入ります。これはバッテリーを保護するためですが、このまま充電せずに使用を続けるとバッテリーや車両に悪影響を与える可能性があります。悪影響を与えないよう、バーが 2 ブロックまで短くなったらできるだけ早く運転を中止し、バッテリーを充電してください。バッテリーが完全放電すると、車両は全く動かなくなります。バッテリーを完全放電させてしまわないよう、十分注意してください。

Important: バッテリーの寿命を出来るだけ長くするよう、液晶画面に表示されるバーが左側の2ブロックになる前に充電するように心がけてください。バーが毎回2本以下になるような使い方をするとバッテリーは急速に劣化します。

新車の慣らし運転

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 100 時間 |

|

新しい車両の性能がフルに発揮され永くお使いいだけるよう、以下のガイドラインを守ってください。

-

定期的に、ブレーキオイルとバッテリー液の量を点検する。

-

使用開始後最初の数時間は急ブレーキを掛けないように注意する。ブレーキのライニングは数時間程度の慣らしがけが必要である。

-

初期整備については を参照する。

-

前サスペンションの位置を定期的に点検し、必要に応じて調整を行う。

運転中に

運転中の安全確認

安全上の全般的な注意

-

オーナーやオペレータは自分自身や他の安全に責任があり、オペレータやユーザーの注意によって物損事故や人身事故を防止することができます。

-

座席以外の場所に人を乗せないでください。荷台に人を乗せないでください。作業場所から人や動物を十分に遠ざけてください。

-

作業にふさわしい服装をし、安全めがね、長ズボン、頑丈で滑りにくい安全な靴、および聴覚保護具を着用してください。長い髪は束ねてください。垂れ下がるような装飾品は身に着けないでください。

-

疲れている時、病気の時、アルコールや薬物を摂取した時は運転しないでください。

-

屋外または換気のよい場所以外では本機を運転しないこと。

-

アタッチメントに過負荷を掛けないでください。また、車両総重量(GVW)の範囲内で使用してください。

-

重い荷を積んで運転するときは、安全に十分注意してください。積載重量が大きいほど停止や旋回が難しくなります。

-

また、荷台からはみ出すように積載した場合も、車両の安定性が損なわれます。

-

液体タンクなど、車両に固定するのが難しいものを搭載している時はハンドリング、ブレーキング、車両の安定性に影響が出ます。

-

モータを始動する前に、駐車ブレーキが掛かっていることを確認し、運転席に着席してください。

-

運転中は必ず全員が着席してください。可能な限り両手でハンドルを握り、助手席の人は必ず手すりを握ってください。また、手足を車外に出さないようにしてください。

-

運転は良好な視界のもとで行ってください。隠れた穴、わだち、盛り上がり、石などの見えない障害に警戒を怠らないでください。不整地では機体が転倒する可能性があります。深い芝生に隠れて障害物が見えないことがあります。見通しの悪い曲がり角や、茂み、立ち木などの障害物の近くでは安全に十分注意してください。

-

頭上の危険物に注意し、低く垂れ下がった木の枝、門、歩道橋などの下を通り抜けるときは安全を必ず確認してください。

-

バックするときには、足元と後方の安全に十分な注意を払ってください。

-

段差や溝、大きく盛り上がった場所の近くなどで運転しないでください。万一車輪が段差や溝に落ちたり、地面が崩れたりすると、機体が瞬時に転倒し、非常に危険です。

-

この車両で公道上を走行する場合には、各地域の法令などに従い、また、ヘッドライド、方向指示器、低速走行車両表示など、定められたアクセサリを必ず装備してください。

-

万一、機体に異常な振動を感じたら、直ちに運転を中止し、車両を止め、本機の全ての動作が停止するのを待ち、それから点検にかかってください。破損部は必ず修理・交換してから運転するようにしてください。

-

不整地、ラフ、凹凸のある場所、縁石の近く、穴の近くなど路面が一定でない場所では必ず減速してください。また、そのような場所を走行する場合には、積荷を減らしてください。車体が揺れると重心が移動し、運転が不安定になります。

-

路面がぬれているときは、車両の停止距離が長くなります。ブレーキが濡れて利かなくなった、平らな場所で、ブレーキペダルを軽く踏み込んだまましばらく低速で運転しましょう。

-

路面の状態が急に変化するとハンドルが突然回転し、手や腕にけがをする場合があります。走行速度を落とし、ハンドルは円周部をやわらかく握り、両親指をスポークに引っ掛けないようにハンドルを保持しましょう。

-

荷台を外して運転する時にも、走行速度を落としてください。車両後部が軽いとブレーキを掛けたときに後輪がロックしやすくなり、ロックすると車両を制御できなくなって危険です。

-

モータが回転中や停止直後にモータ本体に触れると火傷の危険がありますから、手を触れないでください。

-

エンジンの掛かっているマシンからは離れないでください。

-

運転位置を離れる前に:

-

平らな場所に停車してください。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

荷台を降下させる。

-

車両を止め、キーを抜き取る。

-

-

落雷の危険がある時には運転しないでください。

-

弊社(Toro® カンパニー)が認めた以外のアクセサリやアタッチメントを使用しないでください。

人を乗せて走行する時の注意

-

人を乗せて走行する時は、通常の積載物以外に、乗せている人の重量が車両総重量(GVW)に加わっていることを意識した運転が必要です。

-

荷台に荷物を載んでいる場合に多くの人を乗せると、車両総重量を超過する可能性がありますから注意が必要です。

-

座席以外の場所に人を乗せないでください。荷台に人を乗せないでください。

-

運転中は必ず全員が着席してください。

-

車両が長くなっている分だけ旋回半径が大きくなり、広い場所が必要となりますので注意が必要です。

斜面での安全確保

Note: この車両用のアクセサリとして、2 柱式 ROPS (横転保護バー)があります。段差や小川、池、の近くを走行したり、ラフや法面、不整地に乗り入れることが多い場合には、ROPS を取り付けてください。詳細については弊社代理店におたずねください。

斜面はスリップや転倒などを起こしやすく、これらは重大な人身事故につながります。

-

各斜面の実地調査を行い、乗り入れて良い斜面、乗り入れてはいけない斜面を決めておくようにしましょう。この調査においては、常識を十分に働かせてください。

-

斜面での作業に自信が持てない時は、作業を行わないでください。

-

斜面では動作も運転操作もゆっくりと行うことが原則です。走行速度や走行方向を突然変えないでください。

-

ぬれた場所での運転は避けてください。走行できなくなる可能性があります。タイヤが走行力を維持していても転倒する場合があります。

-

斜面ではまっすぐに上るか下るかしてください。。

-

坂を登りきれないと感じた時は、ゆっくりとブレーキを踏み、バックで、まっすぐに ゆっくりと下がってください。

-

斜面を登りながらや下りながらの旋回は危険です。斜面で旋回しなければいけないときは、十分に減速し、慎重に操作してください。

-

車両重量が大きいときは斜面での安定が悪くなります。斜面で運転する時や重心の高いものを積んで走る時には重量をなるべく軽くし、速度を落として運転してください。荷台に資材を積む場合には、荷崩れを起こさないようにしっかりと固定してください。荷崩れしやすいもの(液体、石、砂など)は十分に注意してください。

-

斜面での発進・停止・旋回は避けてください。特に荷を積んでいる場合はこの注意を守ってください。下り坂では平地に比べて停止に長い距離が必要になります。斜面で停止しなければならない場合には、転倒の危険を避けるために急停止や急な速度変更をしないでください。バックで斜面を下っているときに急ブレーキを掛けないでください。後方に転倒する危険があります。

積荷の安全な積み下ろし

-

荷台に荷物を積んで運転するときや、トレーラなどの牽引を行う場合、またこれらを同時に行う場合には、定格総積載重量(GWV)を守ってください;仕様を参照。

-

また、荷物は荷台に均等に積んで、車両の安定性を確保してください。

-

ダンプする時には、後方に人がいないことを確認してください。

-

斜面を横切るように駐車した状態では、ダンプ操作をしないでください。重心の急変により車両が転倒する危険があります。

荷台の操作

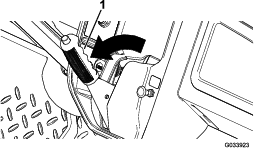

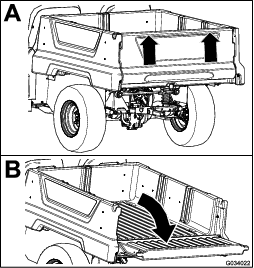

荷台をダンプ位置まで上げるには

警告

上昇させた荷台が万一落下すると、荷台の下にいる人に非常に危険である。

-

荷台の下で作業する時は、必ず支持棒で荷台を支えておく。

-

荷台の下で作業するときは荷台を空にしておく。

警告

荷台を上昇させたままで走行すると転倒の危険が増大する。また、荷台を上昇させたままで走行すると荷台が破損させる可能性もある。

-

運転する時は必ず荷台を下げておく。

-

ダンプ操作を終えたら必ず荷台を下げるようにする。

注意

荷台の後部に積荷が集中していると、ラッチを開けた際に荷台が急に開いて周囲の人間がけがをする恐れがある。

-

積荷はできる限り荷台の中央に載せる。

-

ラッチを開放する際には、荷台を手でしっかりと押さえ、荷台に寄りかかっている人間や荷台のすぐ後ろに人がいないことを確認する。

-

整備のために荷台を上昇させる際には、荷台から積荷をすべて降ろす。

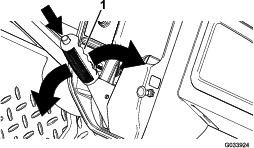

荷台を下げるには

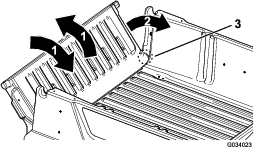

テールゲートの開け方

テールゲートの閉め方

テールゲートを開いて砂、砂利、木材チップなどの資材を降ろした後は、テールゲートの蝶番部分にこれらの資材が残っている場合があります。テールゲートを閉める前に、以下を行う。

荷台後部アクセサリ用マウントの使い方

車両の停止手順

Important: 斜面で停止するときは、ブレーキで完全停止後、駐車ブレーキを掛けて車両を固定してください。アクセルペダルで車両を斜面に停止させておくとモータの過熱やバッテリーの消耗が発生します。

-

アクセルペダルから足を離す。

-

ゆっくりとブレーキペダルを踏み込んでブレーキを掛けて車両を完全に停止させる。

Note: 停止距離は積荷や走行速度などの条件によって異なります。

荷台への積荷の搭載

荷台に資材を積み込みや資材の搬送運転には、以下の注意点を守ってください:

-

荷台に積むことのできる重量を守ってください。これらについては、仕様に記載してあります。また、車両最大定格総重量は機体の銘板に表示してあります。

Note: 積荷などの定格値は、平地での使用についての数字ですからご注意ください。

-

傾斜地や不整地で資材の運搬を行う場合には、通常よりも積荷を減らしてください。

-

また、背の高い資材を運ぶとき(および袋入りの肥料を荷台に積み上げて運ぶときなどのように車両全体の重心が高くなるような積荷を積んでいる場合)にも、積荷を減らしてください。積荷はできるだけ低く積んでください。積荷によって後方の視界がさえぎられないようにしてください。

-

荷の重心が荷台の中央にくるように荷台は以下のように使用してください:

-

荷重を荷台の左右にバランスよく配分してください。

Important: どちらかに片寄った積み方をすると転倒事故を起こす危険が高くなります。

-

荷台の前後方向にも重量をバランスよく配分してください。

Important: 後輪の車軸よりも後ろに荷物を積みすぎると前輪に掛かる荷重が小さくなり、ハンドルの効きが悪くなるだけでなく、最悪の場合後ろのめりに転倒します。

-

-

荷台からはみ出るような積み方しかできない場合には、運転に十二分に注意してください。特に、そのような荷物を積んだ結果として車両全体の重心が車両の中心にない場合には非常に慎重な運転が必要です。

-

可能な限り、積荷はロープで縛るなどして荷台に確実に固定してください。

-

大きなタンクに液体を入れて運ぶとき(例えば薬剤散布の場合など)は、上り坂や下り坂に特にご注意ください。また走行速度を急に変えない、急発進・急ブレーキをしないでください。

荷台の容量は 0.28 m3です。荷物の種類によっては荷台に一杯に積むと積載オーバーになりますから注意が必要です。

積荷の種類と重量との関係については以下の表を参照してください:

| 資材名 | 密度 | 荷台の最大積載量(平坦路面の場合) |

| 砂利, 乾燥 | 1,522 kg/m3 (43.09 kg/ft3) | 満載 |

| 砂利, ぬれた状態 | 1,922 kg/m3 (54.43 kg/ft3) | 荷台に¾ |

| 砂, 乾燥 | 1,442 kg/m3 (40.82 kg/ft3) | 満載 |

| 砂, ぬれた状態 | 1,922 kg/m3 (54.43 kg/ft3) | 荷台に3/4 |

| 木材 | 721 kg/m3 (20.41 kg/ft3) | 満載 |

| バーク | <721 kg/m3 (<45 lb/ft3) | 満載 |

| 土嚢 | 1,602 kg/m3 (100 lb/ft3) | 荷台に¾(おおよそ) |

運転終了後に

運転終了後の安全確認

安全上の全般的な注意

-

閉めきった場所に本機を格納する場合は、機械が十分冷えていることを確認してください。

-

ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、本機を保管・格納しないでください。

-

マシン各部が良好な状態にあり、ボルトナット類が十分にしまっているか常に点検してください。

-

摩耗、破損したり読めなくなったステッカーは交換してください。

移動走行を行うとき

-

トレーラやトラックに芝刈り機を積み降ろすときには安全に十分注意してください。

-

マシンをトレーラやトラックに積み込む際には、機体と同じ幅のある歩み板を使用してください。

-

車体が落下しないように確実に固定してください。

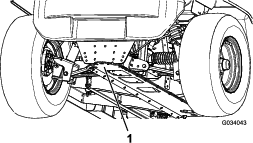

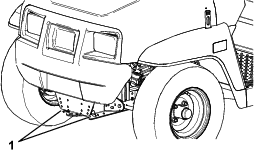

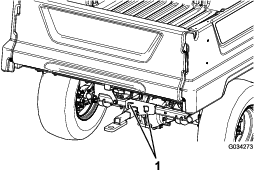

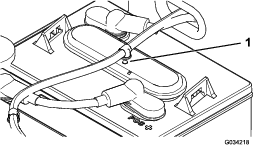

ロープがけポイントについては図 19 と 図 20 を参照してください。

Note: トレーラに載せる場合は前進方向に向けて積み込んでください。前向きに載せられない場合、搬送中にフードが外れる危険がありますので、ワークマンのフードをロープなどでフレームにしっかりと固定するか、フードを外して別送するかしてください。

注意

トレーラで移送中、ワークマンの座席がゆるいと、座席が落下する可能性があり、道路交通上非常に危険である。

車両を搬送する時は、座席を外すか、座席シュラウドにあるカップリングにしっかりと固定しておくこと。

緊急時の牽引について

緊急時には、短距離に限り、マシンを牽引または押して移動することができますが、この方法は緊急用以外には使用しないでください。

警告

牽引時の速度が速すぎると、ハンドル操作ができなくなって人身事故となる危険がある。

牽引速度は時速 8 km/h 以下を厳守すること。

牽引作業は二人で行います。 移動距離が長くなる場合は、トラックやトレーラに積んで移送してください;トレーラを牽引する場合を参照。

-

エンジンを止め、キーを抜き取る。

Important: キーを ON にしたままで牽引すると、電気系統が損傷する恐れがあります。

-

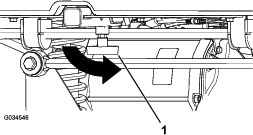

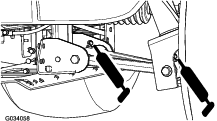

機体前部にある牽引トングにロープなどの牽引索を取り付ける(図 19)。

-

駐車ブレーキを解除する。

トレーラを牽引する場合

ワークマンでトレーラやアタッチメントを牽引することができます。牽引用ヒッチを発売しております。詳細は代理店にお問い合わせください。

ワークマン自体やトレーラ自体が過積載にならないように注意してください。 どちらかひとつでも過積載状態では、車両の性能が十分発揮できないばかりか、ブレーキ、車軸、トランスアクスル、モータ、ハンドル機構、サスペンション、ボディー構造、タイヤ等を破損する場合もあります。

必ず積載重量の60%をトレーラの前側に振り分けてください。これにより、ヒッチプレートに掛かる負荷がトレーラの総重量(グロス)の約10%となります。

牽引するときには、ある程度の重量物を必ず荷台に積載してブレーキ性能を確保してください。但し車両総重量やトング総重量を超えないでください。

トレーラを牽引した状態で斜面に駐車しないでください。どうしても斜面に駐車する必要がある場合には、駐車ブレーキを掛け、トレーラに車止めをかけてください。

保守

Note: 前後左右は運転位置からみた方向です。

Note: www.Toro.com から、この機械に関する配線図と油圧回路図をダウンロードすることができます。弊社ホームページからマニュアルへのリンクをご活用ください。

警告

適切な保守整備を行わないと車両が故障・破損したり、搭乗者や周囲の人間まで巻き込む人身事故を起こす恐れがある。

マニュアルに記載された作業を行って、マシンをいつも適切な状態に維持することが重要である。

推奨される定期整備作業

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 100 時間 |

|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

| 25運転時間ごと |

|

| 100運転時間ごと |

|

| 300運転時間ごと |

|

| 400運転時間ごと |

|

| 800運転時間ごと |

|

| 1000運転時間ごと |

|

始業点検表

このページをコピーして使ってください。

| 点検項目 | 第週 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

| ブレーキと駐車ブレーキの作動状態 | |||||||

| ギアシフト/ニュートラルの操作 | |||||||

| バッテリーの水量を点検する。 | |||||||

| ブレーキオイルの量を点検する。 | |||||||

| 運転操作時の異常音。 | |||||||

| タイヤ空気圧を点検する。 | |||||||

| オイル類が漏れていないか点検する。 | |||||||

| 計器類の動作を確認する。 | |||||||

| アクセルペダルの作動状態を確認する。 | |||||||

| 各グリス注入部のグリスアップを行う。 | |||||||

| 塗装傷のタッチアップを行う。 | |||||||

特殊な使用条件下で使用する場合の保守整備について

Important: 以下のような条件で使用する場合には、保守間隔を通常の半分に短縮し、より頻繁な整備を行ってください:

-

砂漠、荒れ地での使用

-

酷寒地(気温10℃以下)での使用

-

トレーラ作業

-

非常にほこりの多い条件下での頻繁な使用

-

建設現場での使用

-

泥、砂、水などの悪条件下で長時間使用した場合は、直後にブレーキの洗浄と点検を行う。これにより無用な摩耗を防止することができる。

整備前に行う作業

保守作業時の安全確保

-

適切な訓練を受けていない人には機械の整備をさせないでください。

-

車両の整備や調整を行う時には、まず平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、モータの電源を切り、車両が不用意に作動できないように、キーを抜き取ってください。

-

荷台の下で作業するときは荷台を空にしておくこと。

-

荷台の下で作業する時は、必ず支持棒で荷台を支えておくこと。

-

必要に応じ、ジャッキスタンドなどで機体を確実に支えてください。

-

また、荷台を上げて作業する場合には、かならず荷台安全サポートで荷台を固定してください。

-

油圧系統のラインコネクタは頻繁に点検してください。油圧を掛ける前に、油圧ラインの接続やホースの状態を確認してください。

-

油圧系統の整備作業を行う時は、必ずモータを停止し、ダンプバルブを上昇から下降に切り替えるか、荷台やアタッチメントを下降させてシステム内部の圧力を完全に解放してください。リモート油圧装置のレバーは平らに寝た状態にセットしてください。荷台を上げた時には、必ず安全サポートで支えてください。

-

機器類を取り外すとき、スプリングなどの力が掛かっている場合があります。取り外しには十分注意してください。

-

ボルト、ナット、ねじ類は十分に締めつけ、常に機械全体の安全を心掛けてください。

-

火災防止のため、モータの周囲に、余分なグリス、草や木の葉、ほこりなどが溜まらないようご注意ください。

-

可能な限り、モータを回転させながらの整備はしないでください。可動部に近づかないでください。

-

モータを回転させながら調整を行わなければならない時は、手足や頭や衣服をモータや可動部に近づけないように十分ご注意ください。周囲に人を近づけないこと。

-

駐車ブレーキは、頻繁に動作点検を行ってください。必要に応じて調整や整備を行ってください。

-

各部品が良好な状態にあり、ボルトナット類が十分にしまっているか常に点検してください。擦り切れたり破損したりしたステッカーは貼り替えてください。

-

安全装置の作動を妨げるようなことや、安全装置による保護を弱めるようなことは絶対にしないでください。安全装置が適切に作動するかを定期的に点検してください。

-

大がかりな修理が必要になった時や補助が必要な時は、Toro 正規代理店にご相談ください。

-

いつも最高の性能を維持するために、必ずトロの純正部品をご使用ください。他社の部品やアクセサリを使用すると危険な場合があります。機体の改造を行うと、機械の挙動や性能、耐久性などが変化し、そのために事故が起きる可能性があります。このような使い方をすると Toro® の製品保証が適用されなくなります。

整備作業のための準備

-

平らな場所に駐車する。

-

駐車ブレーキを掛ける。

-

車両を止め、キーを抜き取る。

-

荷台を空にして上昇させる;荷台の操作を参照。

マシンを持ち上げる

危険

ジャッキアップされている車体は不安定である。万一ジャッキが外れると、下にいる人間に大怪我を負わせる危険が大きい。

-

ジャッキアップした状態では車両を始動しない。

-

車両から降りる時は必ずスイッチからキーを抜いておく。

-

ジャッキなどで浮かせた車両には輪止めを掛ける。

-

床から車両を浮かせたら必ずジャッキスタンドで支える。

Important: 保守整備のためにエンジンを掛ける場合には、車両後部をジャッキアップする必要があります;後アクスルにジャッキを掛け、25 mm 程度ジャッキアップしてください。

フードへのアクセス

ベンチクッションを外すには

-

ベンチクッションを前に押して立てる。

-

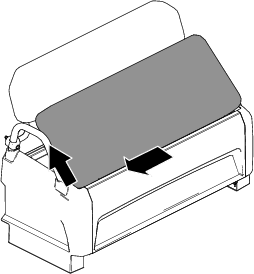

クッションを横にスライドさせてピンから外して上に抜き取る(図 24)。

ベンチクッションを取り付けるには

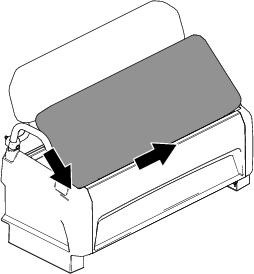

ベンチクッションを横にスライドさせてピンに取り付け、クッションを降ろす(図 25)。

潤滑

グリスアップ

前ホイールベアリングのグリスアップ

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 300運転時間ごと |

|

グリスの仕様: Mobilgrease XHP™-222

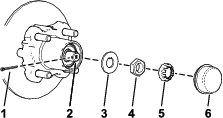

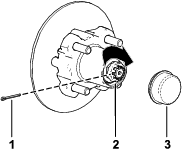

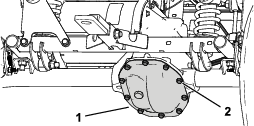

ハブとロータを取り外す

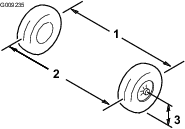

-

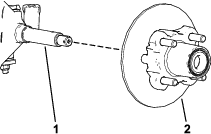

機体の前部を持ち上げてジャッキスタンドで支える。

-

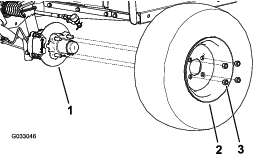

ホイールをハブに固定しているラグナット(4個)を外す(図 28)。

-

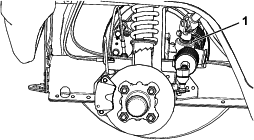

ブレーキアセンブリ用のブラケットをスピンドルに固定しているフランジヘッドボルト(⅜" x ¾")を外してスピンドルからブレーキを取り外す (図 29)。

Note: ブレーキアセンブリを確実に支持してから次の工程に進んでください。

-

ハブからダストキャップを取る(図 30)。

-

スピンドルとスピンドルナットから、コッターピンとナットリテーナを外す(図 30)。

-

スピンドルからスピンドルナットを外し、スピンドルからハブ&ローラアセンブリを取り出す (図 30 と 図 31)。

-

スピンドルをウェスできれいに拭く。

-

マシンの反対側のハブとロータについても 1から7 の作業を行う。

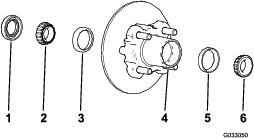

ホイールベアリングのグリスアップ

-

ハブから外側のベアリングとベアリングレースを取る(図 32)。

-

ハブから、シール、内側のベアリングを外す(図 32)。

-

シールをきれいに拭いて摩耗や破損がないか点検する。

Note: シールの洗浄には溶剤を使用しないでください。過度な磨耗や破損が見られた場合はシールを交換する。

-

ベアリングとレースをきれいに拭いて摩耗や破損がないか点検する。

Note: 摩耗・破損しているパーツはすべて交換してください。ベアリングとレースの水気や汚れを完全に取り除いてください。

-

ハブについているグリス、ごみなどをきれいに取り除く(図 32)。

-

ベアリングに所定のグリスを詰める。

-

キャビティの50-80 %程度にグリスを詰める(図 32)。

-

ハブの内側に内側ベアリングを取り付け、シールをはめる(図 32)。

-

もう一方のハブにも、ステップ1-8の作業を行う。

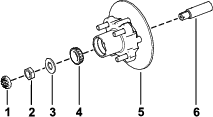

ハブとロータを取り付ける

-

スピンドルに所定のグリスを薄く塗る(図 33)。

-

ハブとロータをスピンドルに取り付ける。ロータを内側にすること(図 33)。

-

スピンドルに外側ベアリングを取り付けてレースにはめる(図 33)。

-

スピンドルにタブワッシャを取り付ける(図 33)。

-

スピンドルにスピンドルナットを取り付け、ハブを回してベアリングを着座させながらナットを 15 N∙m(1.52 kg.m = 11 ft-lb)に締めつける(図 33)。

-

ハブが自由に回転できるところまでスピンドルをゆるめる。

-

スピンドルナットを 170-225 N·m(2.0-2.6 kg.m = 15-20 in-lb)にトルク締めする。

-

ナットの上からリテーナを取り付け、リテーナのスロットとスピンドルのスロットが整列しているかどうか確かめる(図 34)。

Note: スロット同士が整列していない場合は、スピンドルナットを締めて整列させてください。ただし、その時の最大トルクが 2.26 N·m (0.23 kg.m = 20 in-lb)を超えないようにしてください。

-

コッターピンを取り付け、ピンの足をリテーナに巻き付けるように曲げる(図 34)。

-

ハブにダストキャップを取り付ける(図 34)。

-

マシンの反対側のハブとロータについても 1から10 の作業を行う。

ブレーキとホイールを取り付ける

-

フランジヘッドボルト(⅜" x ¾")2本をきれいに拭き、ねじ山に中程度の強さのロッキングコンパウンドを塗る。

-

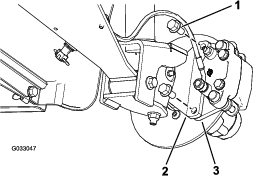

ブレーキパッドをロータのそれぞれの側に合わせ(図 29)、キャリパブラケットの穴と、スピンドルフレームのブレーキ取り付け部の穴を整列させる(図 33)。

-

キャリバブラケットをスピンドルフレームに固定する(図 29);フランジヘッドボルト(⅜" x ¾")2本を使用する。

フランジヘッドボルト(2本)を 47-54 N·m (4.6-6.2 kg.m = 35ー40 ft-lb)にトルク締めする。

-

ホイールをハブに取りつける。空気バルブを外側に向けて取り付けること(図 28)。

Note: ホイールがハブと面一になるように取り付けてください。

-

ラグナットを使用して、ハブにホイールを取り付ける(図 28)。

ラグナットを 108-122 N.m(9.7-12.5 kg.m = 80-90 ft-lb)にトルク締めする。

-

マシンの反対側のブレーキとホイールについても 1-5 の作業を行う。

電気系統の整備

電気系統に関する安全確保

警告

バッテリーの電極部や端子などの部分には鉛や鉛含有物質が含まれており、カリフォルニア州では、これらの物質が癌や先天性異常の原因となるとされている。取り扱い後は手を洗うこと。

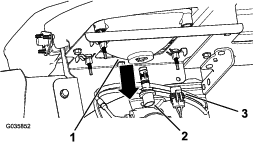

-

マシンの整備や修理を行う前に、バッテリーの接続を外してください。バッテリーの接続を外すときにはマイナスケーブルを先に外し、次にプラスケーブルを外してください。接続するときにはプラスを先に接続し、次にマイナスを接続してください。

-

バッテリーの充電は、火花や火気のない換気の良い場所で行ってください。バッテリーと充電器の接続や切り離しを行うときは、充電器をコンセントから抜いておいてください。また、安全な服装を心がけ、工具は確実に絶縁されたものを使ってください。

バッテリーに関する安全事項

-

火災防止のため、バッテリーやモータの周囲に、余分なグリス、草や木の葉、ホコリなどが溜まらないようご注意ください。

-

バッテリーを取り扱う際にはネックレスなどのアクセサリ類や腕時計を外しておきましょう。

-

整備中に、車両搭載のバッテリーを充電しないでください。

-

電気系統の作業を行う時は、必ず事前に全てのバッテリーケーブルを外してください;バッテリーの接続を外すを参照。

Note: バッテリーケーブルを全部取り外すと、電気系統は遮断されます。

-

電解液には硫酸が含まれていて、爆発性のガスである水素を発生する。硫酸に触れると皮膚を火傷し、衣類は焼け、硫酸蒸気を吸い込むと肺に障害を起こす。

-

車両の整備、保管、充電は必ず換気の行き届いた場所で行う。

-

バッテリーに火花や裸火を近づけない。

-

バッテリーの近くで喫煙しない。

-

バッテリー液の点検には、直火を使用しない。

-

目、手、顔を保護するための適切な防具を着用する。

-

バッテリーに覆いかぶさるような姿勢をとらない。

-

バッテリーからの蒸気を吸い込まない。

-

バッテリー液の補充などは、必ず緊急洗浄用の真水が十分にある場所で行う。

-

万一バッテリー液が目にはいったり皮膚についたりした場合には、直ちに大量の真水で20分間以上洗い流し、 液が付着した衣服を脱ぎ、医師の治療を受ける。

-

バッテリーやバッテリー液は子供の手の届かない場所に保管する。

-

-

バッテリー液は毒性がある。

-

バッテリー液を飲まないこと。

-

万一、飲み込んだ場合にはすぐに大量の水を飲ませて飲み込んだバッテリー液をできるだけ薄めるようにすること。

-

嘔吐させようとしないこと。

-

すぐに救急センターなどに連絡して処置を依頼すること。

-

-

バッテリー液の補充をする時以外は、バッテリーのキャップを十分に締めておいてください。 キャップをつけないまま、ゆるめたまま、あるいは壊れたキャップをつけての使用はしないでください。

-

バッテリーの取り外しや取り付けを行うときには、端子と金属を接触させないように注意する。

-

バッテリーの端子と金属を接触させない。

-

バッテリーの充電状態を確かめようとして、端子をショートさせないでください。 火花が飛んで爆発を起こす危険があります。

-

バッテリーは必ずリテーナ(固定具)でしっかりと固定してください。

-

バッテリーの充電はバッテリーの充電をよく読んでその指示に従って行ってください。. また、バッテリーを充電する際には、以下の点にも注意してください:

-

チャージャを電源に接続する前に、車両の ON/OFF スイッチを OFF にする。

-

この車両に付属してきたチャージャ以外のチャージャを使用しない。

-

破損しているバッテリーや凍っているバッテリーを充電しない。

-

充電を終える時には、まずチャージャをコンセントから外し、その後に充電コードを車両から抜き取る。これは、車両側で火花を発生させないため。

-

万一、充電中にバッテリーが高温になったり、大量のガスを発生したり、バッテリー液があふれ出るようなことを発見した場合には直ちにチャージャの電源コードをコンセントから抜き、使用を中止して Toro の代理店に連絡する。

-

バッテリーの保守

まず、座席アセンブリを倒して荷台を上昇させる;ベンチクッションを外すにはと荷台をダンプ位置まで上げるにはを参照。

警告

バッテリーの端子に金属製品や車体の金属部分が触れるとショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

-

バッテリーの取り外しや取り付けを行うときには、端子と金属を接触させないように注意する。

-

バッテリーの端子と金属を接触させない。

-

バッテリーの保守作業に使用する工具は絶縁されているものを使用する。

-

バッテリーは必ずリテーナ(固定具)でしっかりと固定する。

危険

モータの電気機器や接点部分には手を触れないこと。

モータ機器や接点部分に手を触れると、死亡を含む大きな感電事故になる危険が高い。

バッテリーの清掃

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 25運転時間ごと |

|

-

全部のバッテリーのキャップが確実にしまっているのを確認する。

-

ペーパータオルでバッテリーをきれいに拭く。

-

端子部に腐食が発生した場合には、重曹水(水4:重曹1)で清掃します。端子やケーブルクランプは専用のクリーナで洗浄する。

Note: これらの部分は金属光沢がでるまで磨いておく。

-

各バッテリーの端子にToro 端子保護剤を軽く塗布する。

バッテリーの充電

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

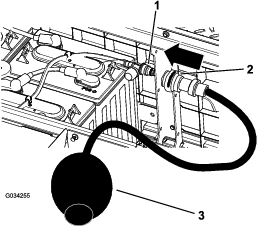

このマシンのチャージャは、運転席の下にあります。車両を使用していない時には常時充電しておくのが、バッテリーの寿命を最も長くするコツです。 バッテリーの使用方法と周囲温度にもよりますが、フル充電まで最大16時間かかります。

Note: 通常の充電時間は約 8-10 時間です。

Important: 鉛硫酸蓄電池はMH電池などとは異なり充電「グセ」がつくことはありません。 完全放電させるとバッテリーが破損する危険があります。 車両を使用していないときはいつでも充電状態にしておいてください。

警告

充電中は爆発性のガスが発生する。

充電中は絶対禁煙を厳守。バッテリーに火気を近づけない。

-

換気のよい、コンセントに近い場所に車両を停車させる。

-

バッテリー液の量を点検する。

Note: バッテリーの充電が終了したらバッテリーに蒸留水を補給する;バッテリーに蒸留水(純水)を補給するを参照。

Important: バッテリーを満充電した後に、バッテリーに水を追加するようにしてください。充電中は電解液の体積が増えるので、充電前に水を追加すると、充電中に電解液があふれ出してしまう恐れがあります。

-

チャージャ(コードの太さは16 ゲージまたはそれ以上太いもので、長さは 2.5 m 以内)を、マシンの充電ソケットに接続する(図 35)。

Note: チャージャへの供給電圧と、チャージャ側の受電電圧の設定が一致しているのを必ず確認してください。

Note: 周囲温度が高い場合には、座席アセンブリを外すことにより充電時間を多少短縮することができます;ベンチクッションを外すにはを参照。充電装置が非常に高温になっている場合は、適切に充電されていない可能性があります。周囲温度が低い場合には、通常よりも充電時間が長くかかる場合があります。

-

チャージャを電源のコンセントに接続する。

Note: 充電中はチャージャの緑色のランプが点滅します。充電が完了すると点滅状態から点灯状態に変わります。

-

コンセントからコードを外す。

-

車両をチャージャから切り離す。

充電状態を表す色の意味については、下の表と図 35で確認してください。

| 充電表示ランプの色 | 点灯か点滅か | 意味 |

| 緑 | 点灯 | 充電用コンセント |

| 緑 | 点滅 | 短い点滅:残量 80% 未満長い点滅:残量 80% 以上 |

| 濃いオレンジ | 点滅 | バッテリー保護モード:AC 電圧が低いまたは内部チャージャ温度が高い;直ちに充電が必要 |

| 赤 | 点滅 | 充電エラー:チャージャをリセットする。その後も点滅が続く場合には、チャージャのマニュアルを参照 |

バッテリーの水量の点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

-

平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、スイッチを切ってキーを抜き、荷台を上昇させる;荷台をダンプ位置まで上げるには。

-

座席ベースを倒してバッテリーへのアクセスを確保する; ベンチクッションを外すにはを参照。

-

各バッテリーのアイレットの色(黒または白)を調べる(図 36)。

Note: 黒:バッテリーに十分水がある状態。白:水を補給すべき状態。

-

アイレットが白色の場合には、バッテリーに蒸留水を補給する;バッテリーに蒸留水(純水)を補給するを参照。

バッテリーに蒸留水(純水)を補給する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 25運転時間ごと |

|

Important: バッテリーを満充電した後に、バッテリーに水を追加するようにしてください。充電中は電解液の体積が増えるので、充電前に水を追加すると、充電中に電解液があふれ出してしまう恐れがあります。

Important: 必ず蒸留水(純水)を使用してください。水道水などを使用するとバッテリーの寿命が短くなります。

-

平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、スイッチを切ってキーを抜き、荷台を上昇させる;荷台をダンプ位置まで上げるには。

-

フル充電になるまでバッテリーを充電する;バッテリーの充電を参照。

-

座席ベースを倒してバッテリーへのアクセスを確保する; ベンチクッションを外すにはを参照。

-

水補給口に、トロの水補給用ハンドポンプをつなぐ(図 37)。

-

各バッテリーの上部にあるアイレットが全部黒色になって十分な水量が入ったことが確認されるまで、ポンプで給水する。

Important: バッテリー液を入れすぎないようにしてください。バッテリー液があふれ出て機体に触れると激しい腐食を起こします。 また電解液が多すぎるとバッテリーの寿命が短くなる可能性があります。

バッテリーの充電

走行距離が極端に短くなった、あるいは充電から次の充電までの時間が極端に短くなった場合には、バッテリーの寿命が尽きたものと考えられます。代理店に依頼してバッテリーの検査を受け、交換すべきかどうかを判断してください。 バッテリーの交換は代理店が行ってくれます。 ご自分で作業をされる場合には以下の手順で行ってください:

バッテリーの接続を外す

バッテリーの交換

バッテリーの保管

本機を格納保管する場合には、バッテリーを完全充電してください。 格納保管中は常時チャージャに接続し充電しておいてください。長期にわたって保管する場合もこのようにしておくとバッテリーを凍結から保護することができます。常時充電しないで保管する場合は、少なくともヶ月に一度は充電してください。

Important: 電源に接続した状態で格納できない場合は、少なくとも月に一度はバッテリーを満充電してください。バッテリーは保存中に自然放電しますので、その間の整備を怠るとたとえ新品のバッテリーであっても使用で不能になる可能性があります。

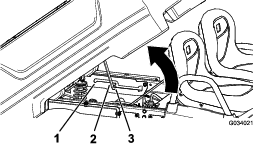

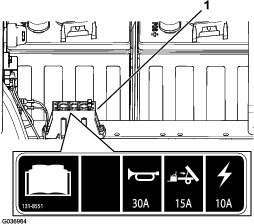

ヒューズの交換

車両本体用のヒューズは 1 本。未使用の 1 本はオプション用です。どちらも座席アセンブリの下、車体右側のバッテリーの背後にあります(図 39)。

| オプションの照明キット:未使用 | 15 A |

| 主電源 | 10 A |

| ホーン:オプション(米国外用モデルでは標準装備) | 30 A |

ヘッドライトの整備

電球の交換

注意

所定よりも高ワットの電球を使用すると、12V 電装システムが破損するか、最低でもヒューズが飛ぶ。

所定の Toro LED 電球以外は使用しないこと。

注意

電球は使用中に高温となる。高温の電球に触れると手などに火傷を負う危険がある。

電球を交換する際には、必ず電球が十分に冷えてから作業に掛かること。電球の取り扱いには十分注意すること。

仕様: パーツカタログ を参照。

-

バッテリーの接続を外す;バッテリーの接続を外すを参照。

-

フードを開ける;フードを上げるを参照。

-

ヘッドライトハウジングの裏側からきているランプアセンブリ用ハーネスコネクタを外す(図 40)。

-

ランプアセンブリを左に¼回転させて後ろに引き抜いてヘッドライトハウジングから取り出す(図 40)。

-

新しいランプアセンブリとヘッドライトハウジングを入れ、ランプアセンブリについているタブをヘッドライトハウジングのスロットに合わせる(図 40)。

-

ランプアセンブリを右方向に ¼ 回転させて取り付ける(図 40)。

-

ハーネス用のコネクタを、新しいランプアセンブリのコネクタに接続する(図 40)。

-

バッテリーを元通りに接続し、フード降ろす; バッテリーを接続するを参照。

ヘッドライトの交換

-

バッテリーの接続を外す;バッテリーの接続を外すを参照。

-

フードを開ける;フードを上げるを参照。

-

ランプアセンブリのコネクタから、ハーネス用のコネクタを外す(図 41)。

-

ヘッドライトをヘッドライトブラケットに固定しているスピードクリップを外す(図 41)。

Note: 取り外した部品はすべて新しいヘッドライトの取り付けに使用する。

-

ヘッドライトアセンブリ全体を前に押出して、前バンパーから外す(図 41)。

-

取り付け穴に新しいヘッドライトを取り付ける(図 41)。

Note: 柱状の合いマーク突起がバンパー後部の取り付けブラケットの穴にそろうように取り付けること。

-

先ほどステップ4で外したスピードクリップを使って、ヘッドライトアセンブリを固定する。

-

ハーネス用のコネクタを、新しいランプアセンブリのコネクタに接続する(図 41)。

-

ヘッドライトの向きの調整を行う;ヘッドライトの調整を参照。

ヘッドライトの調整

ヘッドライトアセンブリの交換や取り外しを行った場合には、以下の手順でヘッドライトの向きの調整を行ってください。

-

キーを ON 位置に回してヘッドライトを点灯させる。

-

ヘッドライトアセンブリの裏側部分にある調整ねじ(図 41)を回してヘッドライトアセンブリの角度を変えてビームの方向を調整する。

-

バッテリーを元通りに接続し、フード降ろす; バッテリーを接続するを参照。

走行系統の整備

タイヤの保守

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

-

タイヤとリムの劣化・磨耗状態を点検する。

Note: 運転中に縁石にぶつけるなどした場合、リムが破損したり、トーインが狂ったりする可能性がありますから、このような事故の後では必ず点検してください。

-

ホイールナットを 108-122 N·m(6.2-9.0 kg.m = 80-90 ft-lb)にトルク締めする。

ステアリングとサスペンション関係部分を点検する

前輪の整列調整

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

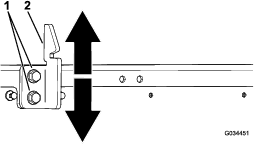

キャンバとトーインの調整の準備

-

タイヤの空気圧を点検し、前輪の空気圧が0.8 bar(0.84 kg/cm2 = 12 psi)に調整されていることを確認する。

-

運転席に人を着席させるか、運転士の平均的な体重と同じ重さのおもりを運転席に載せるかする。運転席に着席した人または運転士代わりのおもりは、以下の調整作業中、ずっと運転席にいる必要がある。

-

水平な床の上で、車両を 2-3 m まっすぐにバックさせた後、まっすぐ前に押して元の位置に戻す。これにより、サスペンションが通常の作動状態にセットされる。

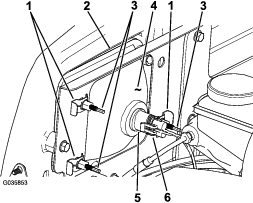

キャンバの調整

必要な工具:スパナレンチ(Toro P/N132-5069;購入はトロ代理店へ)

Important: キャンバの調整は、車両前部にアタッチメントを付けて使用する時、またはタイヤの摩耗が不均一な時以外は行わないでください。

-

左右の車輪のキャンバを点検する;ニュートラル(ゼロ)に近いほど良い。

Note: タイヤの調整は、トレッドが均等に接地するように(偏摩耗しないように)してください。

-

キャンバの調整が必要な場合には、スパナレンチでショックアブソーバのカラーを回してホイールを整列させる(図 44)。

前輪のトーインの調整

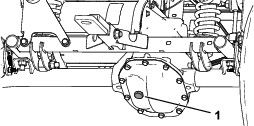

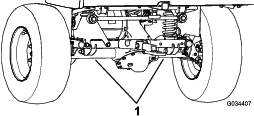

トランスアクスルオイルの量を点検する

トランスアクスルオイルの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

| 800運転時間ごと |

|

オイルのタイプ: SAE 10W30 (API 規格 SJ またはそれ以上)

オイルの量: 0.66 リットル

-

トランスアクスルカバーの下にオイルを受ける容器をおく(図 48)。

-

トランスアクスルカバーについているボルトを外してオイルが完全に抜けるのを待つ(図 48)。

Note: トランスアクスルカバーとボルトは捨てないでください。

-

トランスアクスルカバーを元通りに取り付け、先に取り外したボルトを取り付け、各ボルトを 22-32 N·m(2.2-3.3 kg.m = 16-24 ft-lb)にトルク締めする。

-

トランスアクスルの補給プラグを外して、穴から所定のオイルを入れる。補給穴からあふれ出てくるまで入れること(図 47)。

-

補給プラグを取り付け、20-27 N·m(2.1-2.8 kg.m=15-20 ft-lb)にトルク締めする。

ブレーキの整備

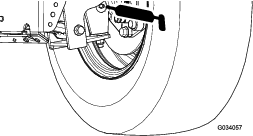

駐車ブレーキの点検

-

駐車ブレーキレバーを抵抗を感じるまで引き上げて駐車ブレーキを掛ける。

-

ダッシュボードにある P の印から 11.4-16.5 cm 以内で抵抗を感じない場合には、駐車ブレーキの調整が必要である;駐車ブレーキの調整を参照。

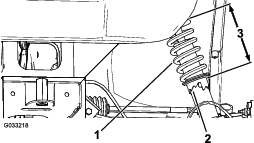

駐車ブレーキの調整

-

駐車ブレーキが解除されていることを確認する。

-

機体後部をジャッキアップして保持する;マシンを持ち上げるを参照。

-

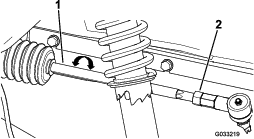

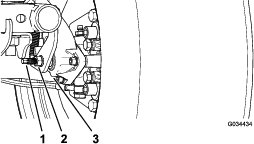

レンチを2本使用し、1本のレンチでキャリパの調整ポストが回らないように保持しながら、もう1本でジャムナットを 1/4 回転ゆるめる(図 49)。

-

調整ポストとジャムナットを保持した状態で、調整ポストを回して締め付ける(図 49)。

Note: 車輪に抵抗を感じるまで締め付ける。

-

調整ポストとジャムナットを保持した状態で、1/4 回転だけもどす(図 49)。

-

調整ポストとジャムナットを保持した状態で、ジャムナットを締め付ける(図 49)。

-

反対側にも、ステップ1-6の作業を行う。

-

駐車 ブレーキが適正に調整されたことを確認する;駐車ブレーキの点検を参照。

Note: 駐車 ブレーキを適正に調整できない場合には、ブレーキパッドが摩耗している可能性があります。弊社の正規代理店に連絡してください。

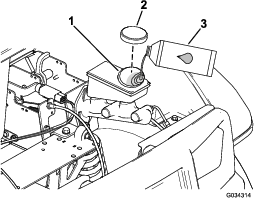

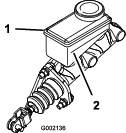

ブレーキオイル量の点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

ブレーキオイルのタイプ: DOT 3

ブレーキの点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

ブレーキは極めて重要な安全装置です。他の安全装置と同様、定期的に入念に点検してください。

-

ブレーキシューが磨耗や破損していないか点検する。ライニング(パッド)の厚みが 1.6 mm以下となっている場合には、シューを交換する。

-

ブレーキプレートなどに磨耗や変形が発生していないか点検する。変形を発見した場合は、該当部品を交換する。

-

ブレーキオイルの量を点検する;ブレーキオイル量の点検を参照。

常用ブレーキと駐車ブレーキのパッドの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 400運転時間ごと |

|

常用ブレーキと駐車ブレーキのパッドの点検・交換は、弊社代理店にお任せください。

ブレーキオイルの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 1000運転時間ごと |

|

弊社の正規代理店に連絡する。

シャーシの保守

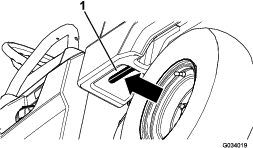

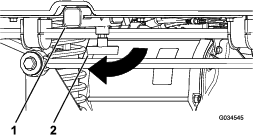

荷台のラッチの整列調整

荷台のラッチが確実にはまらないと、走行するときに荷台が上下に振動します。このような場合には、ラッチのポストを調節して、荷台がシャーシにきれいに収まるようにしてください。

-

荷台にラッチが掛かっていることを確認する。

Note: ラッチが掛かっていない原因の多くは、荷台のラッチストライカの位置が低すぎるためです。ラッチが掛かるが運転中に荷台が上下にガタつく場合は、ラッチストライカの位置が高すぎます。

-

荷台を上げる;荷台をダンプ位置まで上げるには。

-

荷台のラッチストライカのボルト(2本)をゆるめて、ストライカの上下位置を調整する(図 52)。

-

ラッチストライカのボルト(2本)を締め付ける(図 52)。

-

荷台を数回操作して、ラッチが適正に掛かることを確認する。

洗浄

車体を清掃する

必要に応じてマシンを洗浄する。水または水と洗剤で洗浄します。 ウェスを使えますが、フードの表面のツヤがなくなる場合があります。

Important: 圧力洗浄機を使っての清掃は避けてください。電装部や潤滑部に水が浸入すると、問題が起こりやすくなります。コントロールパネルや、モータ、モータのコントローラ、チャージャ、ダッシュボードの裏側に大量の水をかけないようにしてください。

保管

-

平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、マシンを停止し、キーを抜き取る。

-

モータハウジングの外側をふくめた車両の外側全体を洗浄する。

-

ブレーキを点検する;ブレーキの点検を参照。

-

グリスアップを行う;グリスアップを参照。

-

タイヤ空気圧を点検する;タイヤ空気圧を点検するを参照。

-

機体各部のゆるみを点検し、必要な締め付けや交換、修理を行う。破損個所はすべて修理する。

-

機体の塗装がはげていればタッチアップ修理をする。

Note: ペイントは代理店で入手することができる。

-

汚れていない乾燥した場所で保管する。

-

保管中はキーを抜き取り、子どもなどの手の届かない場所で保管する。

-

機体にはカバーを掛けておく。

バッテリーの保管

-

本機を格納保管する場合には、バッテリーを完全充電してください;バッテリーの充電を参照。 格納保管中は常時チャージャに接続し充電しておいてください。長期にわたって保管する場合もこのようにしておくとバッテリーを凍結から保護することができます。常時充電しないで保管する場合は、少なくとも 1ヶ月に一度は充電してください。

-

格納保管中もチャージャに接続しておくとバッテリー の寿命を最も延ばすことができます。

Important: 電源に接続した状態で格納できない場合は、少なくとも月に一度はバッテリーを満充電してください。バッテリーは保存中に自然放電しますので、その間の整備を怠るとたとえ新品のバッテリーであっても使用で不能になる可能性があります。

-

格納保管の前のバッテリーの充電が終了したら、バッテリーに蒸留水を補給する;バッテリーに蒸留水(純水)を補給するを参照。

故障探究

| Problem | Possible Cause | Corrective Action |

|---|---|---|

| 車両状態表示ランプが常時点灯する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが1回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが2回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが3回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが4回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが5回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが6回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが7回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが8回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが10回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが11回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが12回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが13回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが14回点滅する。 |

|

|

| 車両状態表示ランプが作動しない。 |

|

|