| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

はじめに

この説明書を読んで製品の運転方法や整備方法を十分に理解し、他人に迷惑の掛からない、適切で安全な方法でご使用ください。この製品を適切かつ安全に使用するのはお客様の責任です。

弊社のウェブサイト www.Toro.com で製品やアクセサリ情報の閲覧、代理店についての情報閲覧、お買い上げ製品の登録などを行っていただくことができます。

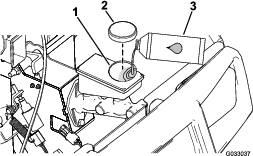

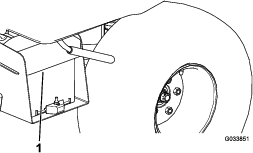

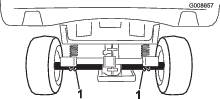

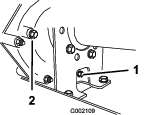

整備について、また純正部品についてなど、分からないことはお気軽に弊社代理店またはカスタマーサービスにおたずねください。お問い合わせの際には、必ず製品のモデル番号とシリアル番号をお知らせください。 図 1 モデル番号とシリアル番号を刻印した銘板の取り付け位置を示します。いまのうちに番号をメモしておきましょう。

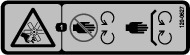

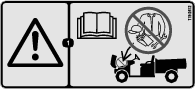

この説明書では、危険についての注意を促すための警告記号(図 2)を使用しております。これらは死亡事故を含む重大な人身事故を防止するための注意ですから、必ずお守りください。

この他に2つの言葉で注意を促しています。重要「重要」は製品の構造などについての注意点を、注はその他の注意点を表しています。

この製品は、関連するEU規制に適合しています; 詳細については、DOC シート(規格適合証明書)をご覧ください。

カリフォルニア州の森林地帯・潅木地帯・草地などでこの機械を使用する場合には、エンジンに同州公共資源法第4442章に規定される正常に機能するスパークアレスタが装着されていること、エンジンに対して森林等の火災防止措置をほどこされていることが義務づけられており、これを満たさない機械は、第4442章または4443章違犯となります。

エンジンの保守整備のため、および米国環境保護局(EPA)並びにカリフォルニア州排ガス規制に関連してエンジンマニュアルを同梱しております。エンジンマニュアルはエンジンのメーカーから入手することができます。

警告

カリフォルニア州

第65号決議による警告

カリフォルニア州では、ディーゼルエンジンの排気には発癌性や先天性異常などの原因となる物質が含まれているとされております。

バッテリーやバッテリー関連製品には鉛が含まれており、カリフォルニア州では発ガン性や先天性異常を引き起こす物質とされています。取り扱い後は手をよく洗ってください。

安全について

不適切な使い方をしたり手入れを怠ったりすると、人身事故につながります。事故を防止するため、以下に示す安全上の注意や安全注意標識のついている遵守事項は必ずお守りください。 これは 注意、警告、危険—など「人身の安全に関わる注意事項」を示しています。これらの注意を怠ると死亡事故などの重大な人身事故が発生することがあります。

この機械はSAE J2258規格に適合しています。

安全な運転のために

Important: この車両はオフロード用として設計製造されたものであり、公道上を通常走行するためのものではありません。この車両で公道上を走行する場合には、各地域の法令などに従い、また、ヘッドライド、方向指示器、低速走行車両表示など、定められたアクセサリを必ず装備してください。

安全防災面については十分な配慮のもとに設計・製造されておりますが、安全な御使用のためには、機械や装置の設計や構成だけでなく、それらの運転や整備、保管などの取り扱いに係わる人々の知識、訓練や日常の意識が大変重要です。不適切な使い方をしたり手入れを怠ったりすると、人身事故につながります。

この機械は、通常の乗用車やトラックとは異なる運転特性を有しておりますので、十分に練習して運転感覚に慣れてください。

ワークマンに取り付け可能なアタッチメントのすべてをこのマニュアルで解説することはできません。アタッチメントを取り付けて使用するときには、その装置の オペレーターズマニュアル にも十分目を通してください。

事故を防止するため、以下に示す安全上の注意を必ずお守りください:

管理者の責任

-

オペレータに対して適切な訓練を行い、オペレーターズマニュアルおよび貼付されているステッカーの内容を熟知させてください。

-

特殊な場所(例えば車両での乗り入れが安全でない斜面など)のための作業手順や安全確認規則をきちんと作成し、全員がそれを守って作業を行うよう徹底してください。

運転の前に

-

本機は、運転手1名以外に、所定の助手席に乗員1名を乗せることができます。絶対に これ以外の場所には人を乗せないでください。

-

操作方法をしっかり身につけ、緊急時にすぐにエンジンを停止できるようになってください。

-

疲れている時、病気の時、アルコールや薬物を摂取した時は絶対に運転しないでください。

-

作業には必ず、すべりにくい頑丈な靴をはいてください。だぶついた衣服を避け、長い髪は束ね、装飾品は身に着けないでください。

-

地域によっては安全メガネ、安全靴、および長ズボンの着用が義務付けられています。

-

絶対に 子供に運転させないでください。大人であっても適切な訓練を受けていない人には絶対に運転させないでください。訓練を受け、許可されている人以外には運転させないでください。

-

どの人がどこに人がいるかを常に意識しながら運転してください。

-

ガードなどの安全装置やステッカー類は必ず所定の場所に取り付けて使用してください。安全カバーが破損したり、ステッカーの字が読めなくなったりした場合には、機械を使用する前に修理し、ステッカーは新しいものに貼り換えてください。

-

暗くなったら、特に不案内な場所で暗くなったら、運転を控えてください。どうしても暗い場所で運転しなければならない場合は必ずヘッドライトを点灯させ、安全に十分注意してください。

-

作業前には、車体やアタッチメントの各部を必ず点検してください。異常がある場合は本車両の使用を中止してください。必ず、使用する前に修理や調整を行って問題を解決しておいてください。

-

屋外または換気のよい場所以外では本機を運転しないこと。

燃料の安全な取り扱い

-

人身事故や物損事故を防止するために、燃料の取り扱いには細心の注意を払ってください。燃料は極めて引火しやすく、またその気化ガスは爆発性があります。

-

車両の近くで喫煙しないでください。

-

燃料容器は必ず規格認可されている非金属製のものを使用してください。

-

アースされていない容器の場合、静電気による燃料蒸気への着火の危険があります。トラックの荷台に敷いたカーペットやプラスチックマットなど絶縁体の上で燃料の給油をしないでください。容器に給油する時には燃料容器を荷台から地面に下ろし車体から離して置いてください。

-

また、ホースのノズルを容器に接触させた状態で給油してください。給油前に、車両の荷台からマシンを地面に降ろしてください。ノズルを開いたままにする器具などを使わないでください。

-

エンジン回転中やエンジンが熱い間に燃料タンクのフタを開けたり給油したりしない。

-

給油はエンジンが十分に冷えてから行ってください。

-

屋内では絶対に給油しないでください。

-

ガス湯沸かし器のパイロット火やストーブなど裸火や火花を発するものがある近くでは、絶対に機械や燃料容器を保管・格納しないでください。

-

給油は、機械をトラックやトレーラから地面に降ろし、機体を接地させた状態で行ってください。機械を車両に搭載したままで給油を行わなければいけない場合には、大型タンクのノズルからでなく、小型の容器から給油してください。

-

もし燃料を衣服にこぼしてしまった場合には、直ちに着替えてください。

-

絶対にタンクから燃料をあふれさせないでください。給油後は燃料タンクキャップをしっかりと締めてください。

運転操作

-

運転中は必ず全員が着席してください。オペレータは、可能な限り両手でハンドルを握り、助手席の人は必ず安全手すりを握ってください。また、手足を車外に出さないようししてください。

-

助手席に人を乗せている時はハンドル操作はゆっくりと行ってください。助手席の人はブレーキや急ハンドルに無警戒であることが多いのでオペレータからの十分な配慮が必要です。荷台やアタッチメントの上には絶対に人を乗せないでください。

-

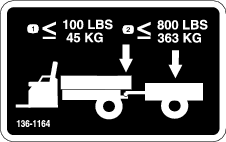

過積載は絶対にやめてください。銘板(ダッシュボード中央の下側にあります)で、積載限度を確認してください。アタッチメントにも過負荷を掛けないでください; また、所定の車両総重量(GVW)の範囲内で使用してください。

-

安全への注意がおろそかになると、転倒など思わぬ事故となり、けがや死亡など重大な結果を招きます。運転は常に慎重に。転倒や暴走事故を防止するために以下の点にご注意ください:

-

バンカーや川、減速ランプ、不案内な場所などでは必ず減速し、安全距離を取り、十分な注意をはらう。

-

隠れた穴などの見えない障害に警戒を怠らないでください。

-

斜面を走行する場合には安全に特に注意する。斜面では通常はまっすぐに上るか下るかする。小さな旋回をする時や斜面で旋回を行う時には必ず減速する。斜面での旋回は可能な限り避ける。

-

ぬれた場所、スピードが出ている時、満載状態などでの運転には十二分の注意を払う。満載状態では停止時間が長くなることを忘れずに。

-

急停止や急発進をしないこと。後退から前進、あるいは前進から後退への切り替えは、完全に停止する。

-

急旋回など突然の操作は、その後の運転制御が不安定になりやすく事故のもとであるから行わない。

-

ダンプするときは後方に人がいないのを必ず確認する。人の足元にダンプしないこと。テールゲートのラッチを外す時は車の後ろでなく横に立って行う。

-

無用の人間は誰も近づけないでください。バックするときには、後方の安全に注意し、マシンの後部に人がいないことを十分に確認する。バックはゆっくりと。

-

道路付近で作業するときや道路を横断するときは周囲の交通に注意してください。歩行者や他の車両に対し、常に道を譲る心掛けをもつ。右左折などの進路表示は常に早めに行って他車の注意を喚起する。すべての交通規則を遵守する。

-

爆発性のチリやガスが空気中に含まれている所では絶対にこの車を運転しない。爆発性の物質が空気中に存在する所では本機の電気系統や排気系統からの火花が爆発を引き起こす可能性がある。

-

頭上の危険物に注意し、低く垂れ下がった木の枝、門、歩道橋などの下を通り抜けるときは安全を必ず確認してください。

-

安全に確信が持てない時は車両の運転を中止し、責任者に報告する。

-

-

運転席を離れる前に:

-

マシンの動作を完全に停止させる。

-

荷台を降下させる.

-

エンジンを停止し、全ての動作の停止を確認する。

-

駐車ブレーキを掛け、

-

ON/OFF スイッチからキーを抜き取る。

-

-

エンジンの回転中や停止直後は、エンジン本体、トランスミッション、ラジエター、マフラー、排気管などに触れると火傷の危険がありますから手を触れないでください。

-

万一、車体が異常な振動をした場合は、直ちに車両を停止させ、エンジンを止め、機械の全動作が停止するのを待ち、それから点検にかかってください。破損部は必ず修理交換してから作業を再開してください。

-

機械が落雷を受けると最悪の場合死亡事故となります。稲光が見えたり雷が聞こえるような場合には機械を運転しないで安全な場所に避難してください。

ブレーキ操作

-

障害物に近づく前に十分減速してください。これにより、停止や回避のための余裕が生まれます。衝突事故は、ご自身や同乗者を負傷させる恐れがあります。さらに、車両や衝突相手の機材を損傷してしまいます。

-

停止や旋回は車両総重量と大きな関係があります。積載重量が大きいときには停止も旋回も難しくなります。積載重量が大きいほど停止に掛かる時間が長くなります。

-

荷台を外して車両後部に何も装着しないで運転する場合にはスピードを控えめにしてください。車両後部が軽いとブレーキを掛けたときに後輪がロックしやすくなって危険です。

-

ターフも普通の路面も、ぬれているときには非常に滑りやすくなります。停止距離も、路面が乾いているときの2倍から4倍の長さが必要になります。また、深い水溜りに入ってブレーキがぬれると、乾燥するまでブレーキが利かなくなります。水溜りを抜けたあとは速度を落としてブレーキテストをしてください。ブレーキが利かなくなっていたら、平らな場所で、ブレーキペダルを軽く踏み込んだまましばらく低速で運転しましょう。こうするとブレーキが早く乾きます。

斜面での運転

警告

斜面では転倒しやすくなる上、斜面を登りきれないときにはエンジンが停止してしまう場合もあります。あわてると人身事故を起こす危険があります。

-

急斜面に乗り入れないこと。

-

下り坂で、特に荷を積んでいる場合には、急加速や急ブレーキをしないでください。

-

斜面でバッテリー切れを起こすなど、斜面を登りきれなくなった場合には、バックでまっすぐ下る。決して旋回しようとしないこと。

-

斜面では速度を十分に落とし、慎重に運転すること。

-

斜面での旋回は避けること。

-

積荷をなるべく軽くし、速度を落として運転してください。

-

斜面での停止、特に荷を積んだままでの停止は避けてください。

斜面ではこれらの注意事項を守ってください:

-

斜面の手前(上る前や下る前)では、減速してください。

-

坂を登りきれないでエンストしたり、エンストしそうになったりした時は、まず落ち着いてゆっくりとブレーキを踏み、必ずバックで、まっすぐに ゆっくりと下がってください。

-

斜面を走行しながらの旋回は危険です。斜面でどうしても旋回しなければいけないときは、十分に減速し、慎重に操作してください。絶対に急旋回や小さなターンをしないでください。

-

車両重量が大きいときは斜面での安定性が悪くなります。斜面で運転する時や重心の高いものを積んで走る時には重量をなるべく軽くし、速度を落として運転してください。荷台に資材を積む場合には、荷崩れを起こさないようにしっかりと固定してください。特に、荷崩れしやすいもの(液体、石、砂など)は十分固定してください。

-

斜面での停止、特に荷を積んだままでの停止は避けてください。下り坂では平地に比べて停止に長い距離が必要になります。どうしても斜面で停止しなければならない場合には、急停止による転倒の危険を避けるために慎重に車両を制御してください。バックで斜面を下っているときに急ブレーキを掛けると後方に転倒する危険が高くなります。

-

本機を斜面で使用する場合には、事前にROPS (横転保護バー)キットの取り付けを強くお勧めしています。

不整地での運転

不整地、ラフ、凹凸のある場所、縁石の近く、穴の近くなど路面が一定でない場所では必ず減速してください。また、そのような場所を走行する場合には、積荷を減らしてください。車体が揺れると重心が移動し、運転が不安定になります。

警告

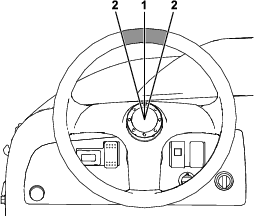

路面の急変化が起こるとハンドルが突然回転し、手や腕にけがをする場合がある。

-

凹凸のある場所での走行や縁石を乗り越えるときなどは減速する。

-

ハンドルは円周部をやわらかく握り、両親指がスポークから離れて上向きになるように保持する。

積荷の安全な積み下ろし

-

荷台に荷物を積んで運転するときや、トレーラなどの牽引を行う場合、またこれらを同時に行う場合には、定格積載重量や定格牽引重量を守ってください。仕様を参照。

-

法面や不整地で運転する場合には、より一層の注意を払ってください。特に、荷台に荷物を積んで運転しているときや、トレーラなどを牽引しているときは慎重に運転してください。

-

積載方法(重量配分)が不適切であると、車両が不安定になり、運転が難しくなります。

-

また、荷台からはみ出すように積載した場合も、車両の安定性が損なわれます。

-

積荷の重量が荷台に固定されていない(たとえば液体の入った大きなタンクを積んだ場合など)と、ステアリング、ブレーキ、全体的な走行安定性が悪くなります。

警告

荷台は相当の重さになる。万一手などを挟まれると大けがをする。

-

荷台を降ろすときには、荷台に手やその他の部分を近づけないよう十分注意すること。

-

周囲に人がいる場所でダンプ操作をしない。

-

-

斜面を横切るように駐車した状態では、絶対にダンプ操作をしないでください。重心の急変により車両が転倒する危険があります。

-

重い積荷を積んで走行しているときには、速度に注意し、常に安全な停止距離を確保してください。急ブレーキは絶対につつしみましょう。斜面ではより慎重な運転を心がけましょう。

-

重い物を積んでいるときは停止距離が長くなり転倒しやすくなっていることを忘れないでください。

-

荷台は荷物専用のスペースです。人を乗せないでください。

-

過積載は絶対にやめてください。銘板(ダッシュボード中央の下側にあります)で、積載限度を確認してください。アタッチメントにも過負荷を掛けないでください。また、所定の車両総重量(GVW)の範囲内で使用してください。

保守

-

整備・調整作業の前には、作業中に誤ってエンジンが掛かることのないよう、必ずエンジンを停止し、駐車ブレーキを掛け、始動スイッチからキーを抜いておいてください。

-

また、必ず油圧シリンダを一杯に伸ばし、荷台の安全サポートで固定しておいてください。

-

油圧系統のラインコネクタは頻繁に点検してください。油圧を掛ける前に、油圧ラインの接続やホースの状態を確認してください。

-

油圧系統の整備作業を行う時は、必ずエンジンを停止し、ダンプバルブを上昇から下降に切り替えるか、荷台やアタッチメントを下降させてシステム内部の圧力を完全に解放してください。リモート油圧装置のレバーは平らに寝た状態にセットしてください。荷台を上げた時には、必ず安全サポートで支えてください。

-

ボルト、ナット、ねじ類は十分に締めつけ、常に機械全体の安全を心掛けてください。

-

火災防止のため、エンジンの周囲に、余分なグリス、草や木の葉、ほこりなどが溜まらないようご注意ください。

-

エンジンを回転させながら調整を行わなければならない時は、手足や頭や衣服を可動部に近づけないように十分ご注意ください。また、無用の人間を近づけないようにしてください。

-

ガバナの設定を変えてエンジンの回転数を上げないでください。本機の最高回転数は 3,650 rpm です。Toro正規代理店でタコメータによるエンジン回転数検査を受け、安全性と精度を確認しておきましょう。

-

大がかりな修理が必要になった時や補助が必要な時は、Toro 正規代理店にご相談ください。

-

いつも最高の性能を維持するために、必ずトロの純正部品をご使用ください。他社の部品やアクセサリを御使用になると危険な場合もあり、機体の改造を行うと、機械の挙動や性能、耐久性などが変化し、そのために事故が起きる可能性があります。このような使い方をすると Toro® の製品保証が適用されなくなります。

音圧

この機械は、オペレータの耳の位置における音圧レベルが 85 dBA であることが確認されています; ただしこの数値には不確定値(K)1 dBA が含まれています。

音圧レベルの確認は、EN ISO 規則 11201 に定める手順に則って実施されています。

腕および手の振動

右手の振動レベルの実測値 = 1.25 m/s2

左手の振動レベルの実測値 = 1.36 m/s2

不確定値(K) = 0.68m/s2

実測は、EC規則 1032 に定める手順に則って実施されています。

全身の振動

振動レベルの実測値 = 0.35 m/s2

不確定値(K) = 0.17 m/s2

実測は、EC規則 1032 に定める手順に則って実施されています。

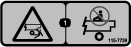

安全ラベルと指示ラベル

|

以下のラベルや指示は危険な個所の見やすい部分に貼付してあります。読めなくなったものは必ず新しいものに貼り替えてください。 |

組み立て

Note: 前後左右は運転位置からみた方向です。

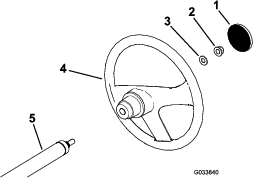

ハンドルを取り付ける

バッテリーを接続する

警告

バッテリーケーブルの接続手順が不適切であるとケーブルがショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

-

ケーブルを取り外す時は、必ずマイナス(黒)ケーブルから取り外し、次にプラス(赤)ケーブルを外す。

-

接続する時は必ず赤いプラス(+)ケーブルを最初に。

-

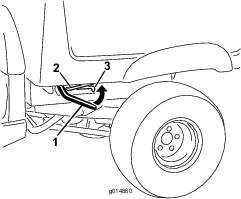

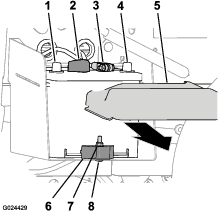

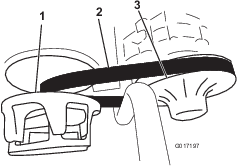

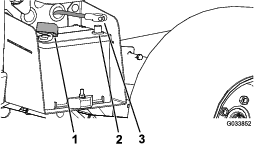

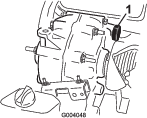

バッテリーカバーを握り込んで、タブをバッテリーベースから外す(図 4)。

-

バッテリーベースからバッテリーを取り外す(図 4)。

-

赤いプラス(+)ケーブルをバッテリーのプラス(+)端子に取り付けてボルトとナットで固定する(図 5)。

-

プラス端子に絶縁ゴムカバーを取り付ける。

Note: 絶縁ゴムカバーは、ショートを防止するためのものです。

-

黒いマイナス(ー)ケーブルをバッテリーのマイナス(ー)端子に取り付けてボルトとナットで固定する。

-

バッテリーベースにバッテリーカバーを合わせる(図 4)。

-

バッテリーカバーを握り込んで、タブをバッテリーベースに合わせ、力をゆるめるとカバーがセットされる(図 4)。

オイル類の量とタイヤ空気圧を点検する

-

エンジンを初めて作動させる前と後に、エンジンオイルの量を点検する;エンジンオイルの量を点検するを参照。

-

エンジンを初めて作動させる前と後に、ブレーキオイルの量を点検する;ブレーキオイル量の点検を参照。

-

エンジンを初めて作動させる前と後に、トランスアクスルオイルの量を点検する;トランスアクスルオイルの量を点検するを参照。

-

タイヤ空気圧を点検する; タイヤ空気圧を点検するを参照。

マニュアルを読み安全トレーニング資料を見る

この作業に必要なパーツ

| オペレーターズマニュアル | 1 |

| エンジンマニュアル | 1 |

| パーツカタログ | 1 |

| 安全講習資料 | 1 |

| 登録カード | 1 |

| PDI(納品前検査票) | 1 |

| 品質検査証明書 | 1 |

| キー | 2 |

-

オペレータズマニュアル やエンジンマニュアルをよくお読みください。

-

安全講習資料を見る。

-

登録カードに記入する。

-

納品前検査証明書の必要個所にご記入ください。

-

品質検査証明書をご確認ください。

ブレーキの慣らし掛けを行う

ブレーキの性能を最大限に発揮させるために、使用前にブレーキの「慣らし掛け」を行ってください。

-

フルスピードで走行してブレーキを掛け、タイヤをロックさせないで急停車する。

-

これを10回繰り返す。ブレーキがオーバーヒートしないように停止と停止の間に1分間の間隔を空ける。

Important: 車両に 227kg を積載しておくと最も効果的です。

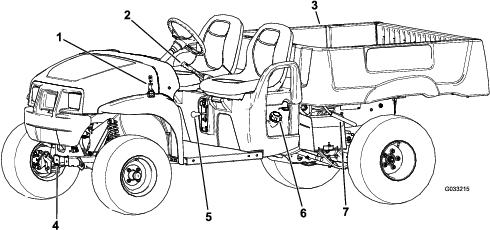

製品の概要

アクセルペダル

アクセルペダル(図 7)は、車両の走行速度を調整するペダルです。アクセルペダルを踏み込むと走行を開始します。ペダルをさらに踏み込むと走行速度が上がります。ペダルから足を離すと走行を停止し、エンジンが停止します。

Note: 最高速度(前進時)は 26 km/h です。

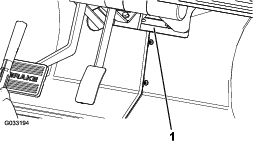

ブレーキペダル

ブレーキペダル(図 7)は、車両を減速させたり停止させるのに使用します。

注意

ブレーキが摩耗したり正しく調整されていなかったりすると人身事故を起こす危険がある。

ブレーキペダルを一杯に踏み込んだ時にペダルと運転台の床との距離が 25mm 以下となるようなら調整または修理が必要です。

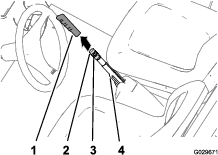

駐車ブレーキレバー

ギアシフトセレクタ

ギアシフトセレクタは左右の座席の間、駐車ブレーキレバーの下にあります。ギアシフトセレクタには 3 つの位置があります。前進、後退、ニュートラルです(図 6)。

Note: どの位置でもエンジンの始動が可能です。

Important: ギア位置を変更するときには必ず車両を停車してください。

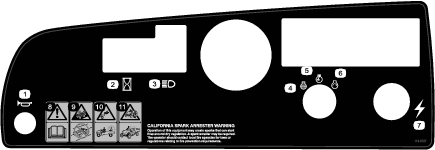

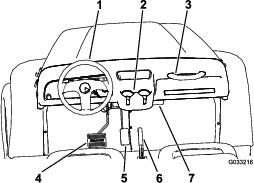

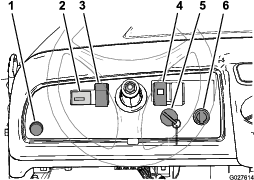

ホーンボタン

ホーンボタンはダッシュボードの左下コーナー部にあります (図 8)。押すと警笛がなります。

ライトスイッチ

ライトスイッチはハンドルシャフトの左側にあります (図 8)。ヘッドライトの点灯と消灯を行います。スイッチの上側を押すと点灯、下側を押すと消灯します。

アワーメータ

アワーメータはライトスイッチの左側にあります (図 8)。エンジンの積算運転時間を表示します。アワーメータは始動スイッチをON位置にすると始動し、エンジンが回転している間作動を続けます。

エンジンオイル圧警告灯

エンジンオイル圧警告灯はハンドルシャフトの右側にあります(図 8)。エンジンオイルの圧力が危険域に低下すると点灯します。このランプが点灯したままのときはエンジンを止め、オイル量を点検してください。そして必要に応じてオイルを補給してください;エンジンオイルの量を点検するを参照。

Note: このランプが点滅する場合がありますが、これは正常な状態で、特別な処置は不要です。

On/Off スイッチ

ON/OFFスイッチ(図 8)はエンジンの始動と停止を行うスイッチで、2 つの位置があります:ON と OFF です。右に回すと ON となって運転ができるようになります。使用を終了してエンジンを止めるときには、キーを左に回して OFF にしてください。車両から離れるときは、キー抜き取ってください。

電源ソケット

電源ソケットは On/Off スイッチの右側にあります(図 8)。12Vのオプション機器の電源として使用できます。

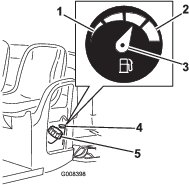

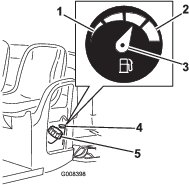

燃料計

燃料計(図 9)は機体左側、燃料タンクのキャップの横にあります。燃料タンクに残っている燃料の量を表示します。

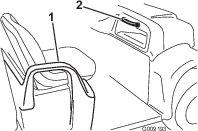

手すりと腰部ガード

助手席用の手すりと腰部ガードが、ダッシュパネルの右側と各座席の外側についています(図 10)。

Note: 仕様および設計は予告なく変更される場合があります。

| ベース重量 | 乾燥重量 590kg | |

| 定格容量(平坦路面の場合) | 総重量 749kg(オペレータおよび助手席乗員の体重をそれぞれ 90.7kg とし、積載物、トレーラトング重量、トレーラの総重量、アクセサリの重量を含む) | |

| 最大車両重量(平坦地で) | 1,341kg(上記重量を全て含む) | |

| 最大積載量(平坦路面の場合) | 567kg (トレーラトング重量とトレーラの総重量を含む) | |

| 牽引能力 | ||

| 標準ヒッチ | トングの最大重量は 45 kg;トレーラの最大重量は 363 kg | |

| ヘビーデューティーヒッチ | トング重量は 45 kg;トレーラの最大重量は 544kg | |

| 全幅: | 150 cm | |

| 全長 | 299 cm | |

| 地上高 | 25.4 cm(車両前部:乗員や荷物を乗せない); 18 cm(車両後部:乗員や荷物を乗せない) | |

| ホイールベース | 205.7 cm | |

| トレッド(センターライン間) | 124.5 cm(前)、120 cm(後) | |

| 荷台長さ | 116.8 cm(内法) 132.7 cm(外側寸法) | |

| 荷台幅 | 124.5 cm(内法) 150 cm(外側寸法:フェンダの外側で計測) | |

| 荷台高さ | 25.4 cm(内法) | |

| 最高速度 | 26 km/h | |

| エンジン速度(調整不能) | ローアイドル:1,250-1,300rpm;ハイアイドル:3,420-3,520rpm | |

アタッチメントとアクセサリ

トロが認定した各種のアタッチメントやアクセサリがそろっており、マシンの機能をさらに広げることができます。詳細は弊社の正規サービスディーラ、または代理店へお問い合わせください;弊社のウェブサイト www.Toro.com でもすべての認定アタッチメントとアクセサリをご覧になることができます。

運転操作

Note: 前後左右は運転位置からみた方向です。

安全第一

このマニュアルに記載されている安全上の注意やステッカーの記号や表示内容を良く読んでください。オペレータや周囲の人を事故から守る重要な情報が掲載されています。

危険

ぬれ芝、急斜面など滑りやすい場所では転倒して制御できなくなる危険がある。

車輪やローラが溝などに落ちて機体が転倒すると、最悪の場合、死亡事故などの重大な事故となる危険がある。

制御不能になったり転倒事故をおこしたりしないために:

-

水辺や段差の近くなどへ近づかない。

-

斜面では速度を落とし、より慎重な運転を心がける。

-

急旋回したり不意に速度を変えたりしない。

注意

この機械を長時間使用しつづけると聴覚に障害を起こす可能性がある。

運転に際しては聴覚保護具を使用すること。

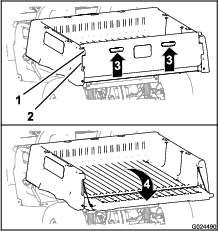

荷台の操作

荷台を上げる

警告

上昇させた荷台が万一落下すると、荷台の下にいる人に非常に危険である。

-

荷台の下で作業する時は、必ず支持棒で荷台を支えておく。

-

荷台の下で作業するときは荷台を空にし、必ず安全サポートで固定する。

警告

荷台を上昇させたままで走行すると転倒の危険が増大する。また、荷台を上昇させたままで走行すると荷台が破損する危険もある。

-

運転する時は必ず荷台を下げておくこと。

-

ダンプ操作を終えたらすぐに荷台を下げるようにする。

注意

荷台の後部に積荷が集中していると、ラッチを開けた際に荷台が急に開いて周囲の人間が怪我をする恐れがある。

-

積荷はでき限り荷台の中央に載せる。

-

ラッチを開放する際には、荷台を手でしっかりと押さえ、荷台に寄りかかっている人間や荷台のすぐ後ろに人がいないことを確認する。

-

整備のために荷台を上昇させる際には、積荷をすべて降ろす。

荷台を下げる

テールゲートの操作

テールゲートの閉め方

テールゲートを開いて砂、砂利、木材チップなどの資材を降ろした後は、テールゲートの蝶番部分にこれらの資材が残っている場合があります。テールゲートを閉める前に、以下のことを行ってください。

-

蝶番部分に残っている砂などを手で除去する。

-

テールゲートを 45°程度の角度にする(図 15)。

-

この位置から、テールゲートを小刻みに前後に振るように数回往復させる(図 15)。

Note: この動作によって蝶番部分からさらに砂などが除去されます。

-

テールゲートを元のように開いて、蝶番部分に砂などが残っていないかチェックする。

-

蝶番部分に残っている砂などが完全になくなるまで、ステップ 1 - 4 を繰り返す。

-

テールゲートを立てて閉じ、ロックフランジ(テールゲート側)がテールゲートポケット(荷台側)と面一になるようにする(図 14)。

Note: テールゲートを前後に動かして、ロックフランジ(テールゲート側)をテールゲートフランジの間にある縦溝に合わせる。

-

荷台の背部まで、テールゲートを下る(図 14)。

Note: この状態で、テールゲートのロックフランジは、荷台のテールゲートフランジによって完全に固定される。

始動前の点検を行う

-

ブレーキオイルの量を点検し、必要に応じて追加する;ブレーキオイル量の点検を参照。

-

エンジンオイルの量を点検し、必要に応じて追加する; エンジンオイルの量を点検するを参照。

-

タイヤ空気圧を点検する; タイヤ空気圧を点検するを参照。

-

ブレーキペダルの作動状態を点検する。

-

ヘッドライトが正常に作動することを確認する。

-

ハンドルを左右一杯に切って応答を確認する。

-

オイル漏れや各部のゆるみなどの異常がないか点検する。

Note: オイル漏れ、パーツのゆるみなど機体の点検を行う前に、必ずエンジンを停止し、機械の可動部がすべて完全に停止したのを確認してください。

上記のうち一つでも異常があれば、作業に出発する前に整備士や上司にその旨を伝えてください。現場により、上記以外の項目の点検を指示されることもありますから、実際に上司と話し合って確認するようにしてください。

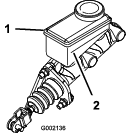

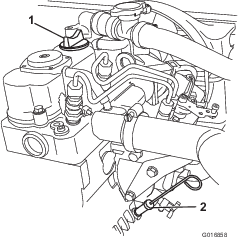

ブレーキオイル量の点検

エンジンオイルの量を点検する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

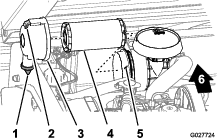

Note: エンジンにはオイルを入れて出荷していますが、初回運転の前後に必ずエンジンオイルの量を確認してください。

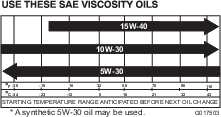

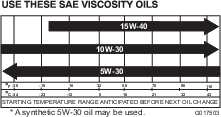

オイルのタイプ: 洗浄性オイル(API 規格 CH-4, CI-4, CJ-4 またはそれ以上)

粘度:下の表を参照してください。

-

平らな場所に駐車する。

-

荷台を上げる;荷台を上げるを参照。

-

ディップスティック管(図 19)からごみが入ってエンジンを傷つけないように、その周囲をウェスできれいに拭く。

-

ディップスティックを抜き取り、付いているオイルをウェスで拭きとる。

-

ディップスティックを根元まで完全に差し込む(図 19)。

-

ディップスティックを引き抜いて油量を点検する(図 19)。

Note: オイルの量が不足している場合は、エンジンについている補給口のキャップを取り、ディップスティックの上限マークまで、入れすぎないように補給する。補給するときは、ディップスティックで確認しながら少量ずつ入れる。入れすぎないように注意してください。

-

ディップスティックを取り付ける。奥まで完全に差し込むこと(図 19)。

-

荷台を降ろす;荷台を下げるを参照。

タイヤ空気圧を点検する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

タイヤ空気圧範囲:55ー103 kPa (8ー22 psi)

Important: ただし、タイヤメーカーが指定している最大値(タイヤ側面に記載されています)を超えないでください。

Note: 適性空気圧は、車両に積載する重量によって変わります。

-

タイヤ空気圧を点検する。

Note: タイヤ空気圧の適正範囲は、前後のタイヤとも 55~103 kPa (0.56~1.54 kg/cm2=8~22 psi)です。

-

空気圧が低い ほうが踏圧が低くなり、乗り心地も良く、タイヤ跡も残りにくくなりますが、

-

積載する重量が大きいときや、高速で走行する場合にはタイヤ空気圧を高めに設定してください。

-

-

必要に応じタイヤに空気を入れるか抜くかして適正圧に調整する。

燃料を補給する

セタン価 40 以上の、新しいきれいなディーゼル燃料を使用してください。燃料の劣化を防止するため、30日間程度で使いきれる量を購入するようにしてください。

気温が -7°C 以上では夏用燃料(2号軽油)を使用しますが、気温が -7°C 以下の季節には冬用燃料(1号軽油または1号と2号の混合)を使用してください。低温下で冬用ディーゼル燃料を使うと、発火点や流動点が下がってエンジンが始動しやすくなるばかりでなく、燃料の成分分離(ワックス状物質の沈殿)によるフィルタの目詰まりを防止できるなどの利点があります。

気温が -7°C 以上の季節には夏用燃料を使用する方が、燃料ポンプの寿命を延ばします。

Important: 絶対に、灯油やガソリンをディーゼル燃料の代わりに使わないでください。この注意を守らないとエンジンが破損します。

危険

燃料は非常に引火・爆発しやすい物質である。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起こす。

-

燃料補給は必ず屋外で、エンジンが冷えた状態で行う。こぼれた燃料はふき取る。

-

箱型トレーラに本機を搭載した状態では、絶対に本機への燃料補給をしてはならない。

-

燃料タンク一杯に入れないこと。燃料を補給する時は、タンク上面から約2.5 cm下のレベルを超えて給油しない。これは、温度が上昇して燃料は膨張したときにあふれないように空間を確保するためである。

-

燃料取り扱い中は禁煙を厳守し、火花や炎を絶対に近づけない。

-

燃料は安全で汚れのない認可された容器に入れ、子供の手の届かない場所で保管する。30 日分以上の買い置きは避ける。

-

必ず、適切な吸排気システムが取り付けられて正常に作動している状態で運転してください。

危険

燃料を補給中、静電気による火花がガソリンに引火する危険がある。発火したり爆発したりすると、やけどや火災などを引き起こす。

-

燃料容器は車から十分に離し、地面に直接置いて給油する。

-

車に乗せたままの容器に燃料を補給しない。車両のカーペットやプラスチック製の床材などが絶縁体となって静電気の逃げ場がなくなるので危険である。

-

可能であれば、機械を地面に降ろし、車輪を地面に接触させた状態で給油を行う。

-

機械を車に搭載したままで給油を行わなければいけない場合には大型タンクのノズルからでなく、小型の容器から給油する。

-

大型タンクのノズルから直接給油しなければならない場合には、ノズルを燃料タンクの口に常時接触させた状態で給油を行う。

燃料を補給する

燃料タンク容量は約 26.5 リットルです。

-

エンジンを止め、駐車ブレーキを掛ける。

-

燃料タンクのキャップ(図 20)の周囲をきれいに拭く。

-

燃料タンクのキャップを取る。

-

タンクの天井から約 25 mm下(給油口の根元)まで燃料を入れる。

Note: これは、温度が上昇して燃料は膨張したときにあふれないように空間を確保するためである。燃料を入れすぎないでください。

-

燃料タンクのキャップをしっかりとはめる。

-

こぼれた燃料はふき取る。

エンジンの始動手順

Important: エンジンの押しがけや引きがけをしないでください。

-

運転席に座り、始動スイッチにキーを差し込み、ブレーキを踏み、キーを右回しに ON 位置まで回す。

Note: この時、後退アラームを装備している車両で、ギアが後退にセットされている場合には、ブザーがなってそれを知らせます。

-

グロープラグランプが消えたら、キーを左側へ、START 位置まで回す。

-

駐車ブレーキを解除する。

車両の停止手順

Important: 斜面で停止するときは、ブレーキで完全停止後、駐車ブレーキを掛けて車両を固定してください。アクセルペダルで車両を斜面に停止させておくと車両が破損する恐れがあります。

-

アクセルペダルから足を離す。

-

ゆっくりとブレーキペダルを踏み込んでブレーキを掛けて車両を完全に停止させる。

Note: 停止距離は積荷や走行速度などの条件によって異なります。

車両の駐車手順

-

ブレーキペダルを十分に踏み込んで車両を停止させる。

-

駐車ブレーキレバー引き上げて、駐車ブレーキをかける。

-

キーを左に回して OFF 位置にする。

-

ON/OFF スイッチからキーを抜き取る。

新車の慣らし運転

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 100 時間 |

|

新しい車両の性能がフルに発揮され永くお使いいだけるよう、以下のガイドラインを守ってください。

-

ブレーキの慣らし掛けができていることを確認する;ブレーキの慣らし掛けを行うを参照。

-

エンジンオイルその他の液類の量を定期的に点検する。車両そのものや、車両を構成している機器が過熱していないか注意を払う。

-

エンジンが冷えている時には、始動後 15 秒間程度のウォームアップを行う。

-

意識的に速度を変えながら走行する。急発進や急停止をしない。

-

エンジンオイルの初期交換は不要。初期オイルには通常のエンジンオイルを使用している。

-

初期整備については特殊な使用条件下で使用する場合の保守整備についてを参照する。

-

前サスペンションの位置を定期的に点検し、必要に応じて調整を行う;前輪のトーインとキャンバの調整を参照。

荷台への搭載について

荷台に資材を積み込んだ状態で運転する場合には、以下の注意点を守ってください:

-

荷台に積むことのできる重量を守ってください。これらについては、仕様に記載してあります。また、車両最大定格総重量は機体の銘板に表示してあります。

Note: 積荷などの定格値は、平地での使用についての数字ですからご注意ください。

-

傾斜地や不整地で資材の運搬を行う場合には、通常よりも積荷を減らしてください。

-

また、背の高い資材を運ぶとき(および袋入りの肥料を荷台に積み上げて運ぶときなどのように車両全体の重心が高くなるような積荷を積んでいる場合)にも、積荷を減らしてください。積荷はできるだけ低く積んでください。積荷によって後方の視界がさえぎられないようにしてください。

-

荷台を以下のように使用して、車両全体の重心をできるだけ低く維持してください:

-

重量を左右にバランスよく配分してください。

Important: どちらかに片寄った積み方をすると転倒事故を起こす危険が高くなります。

-

荷台の前後方向にも重量をバランスよく配分してください。

Important: 後輪の車軸よりも後ろに荷物を積みすぎると前輪に掛かる荷重が小さくなり、ハンドルの効きが悪くなるだけでなく、最悪の場合後ろのめりに転倒します。

-

-

荷台からはみ出るような積み方しかできない場合には、運転に十二分に注意してください。特に、そのような荷物を積んだ結果として車両全体の重心が車両の中心にない場合には非常に慎重な運転が必要です。

-

可能な限り、積荷はロープで縛るなどして荷台に確実に固定してください。

-

大きなタンクに液体を入れて運ぶとき(例えば薬剤散布の場合など)は、上り坂や下り坂に特にご注意ください。また走行速度を急に変えない、急発進・急ブレーキをしないでください。

荷台の容量は 0.37 m3 (13 ft3)です。荷物の種類によっては荷台に一杯に積むと積載オーバーになりますから注意が必要です。例えば荷台一杯にぬれた砂を積むと、その重量は 680 kg 程度になり、本機の最大積載重量を 113 kg もオーバーします。しかし、木材を荷台に平らに積んだ場合には 295 kg で規定重量以下です。

積荷の種類と重量との関係については以下の表を参照してください。

| 資材名 | 密度 | 荷台の最大積載量(平坦路面の場合) |

| 砂利, 乾燥 | 1,521.7 kg/m3 (95 lb/ft3) | 満載 |

| 砂利, ぬれた状態 | 1,922.2 kg/m3 (120 lb/ft3) | 荷台に¾ |

| 砂, 乾燥 | 1,441.6 kg/m3 (90 lb/ft3) | 満載 |

| 砂, ぬれた状態 | 1,922.2 kg/m3 (120 lb/ft3) | 荷台に¾ |

| 木材 | 720.8 kg/m3 (45 lb/ft3) | 満載 |

| バーク | <720.8 kg/m3 (<45 lb/ft3) | 満載 |

| 土嚢 | 1,601.8 kg/m3 (100 lb/ft3) | 荷台に¾(おおよそ) |

搬送時の注意

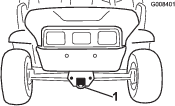

緊急時の牽引について

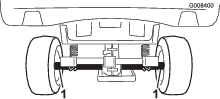

トレーラを牽引する場合

ワークマンでトレーラやアタッチメントを牽引することができます。 牽引を行う場合、トレーラの重量により2種類のヒッチを使い分けてください。くわしくはトロ社代理店にご相談ください。

ワークマン自体やトレーラ自体が過積載にならないように注意してください。過積載では車両の性能が十分発揮できないばかりか、ブレーキ、車軸、トランスアクスル、モータ、ハンドル機構、サスペンション、ボディー構造、タイヤ等を破損する場合もあります。 必ず積載重量の60%をトレーラの前側に振り分けてください。これにより、ヒッチプレートに掛かる負荷がトレーラの総重量(グロス)の約10%となります。

車両総重量(GTW)を含めた最大積載重量が 567 kg を超えてはなりません。例: 総重量(グロス)が 181.5 kg の場合、積荷の最大積載可能重量は 386 kg となります。

牽引するときには、ブレーキ性能を確保するために、必ず荷台にある程度の重量物を積載してください。但し車両総重量やトング総重量を超えないでください。

トレーラを牽引した状態で斜面に駐車しないでください。どうしても斜面に駐車する必要がある場合にはトレーラに車止めをかけてください。

保守

Note: www.Toro.com から、この機械に関する配線図と油圧回路図をダウンロードすることができます。弊社ホームページからマニュアルへのリンクをご活用ください。

Note: 前後左右は運転位置からみた方向です。

Important: エンジンの整備に関しての詳細は、付属のエンジンマニュアルを参照のこと。

推奨される定期整備作業

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 8 時間 |

|

| 使用開始後最初の 50 時間 |

|

| 使用開始後最初の 100 時間 |

|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

| 100運転時間ごと |

|

| 150運転時間ごと |

|

| 200運転時間ごと |

|

| 300運転時間ごと |

|

| 400運転時間ごと |

|

| 800運転時間ごと |

|

| 1000運転時間ごと |

|

| 1年ごと |

|

始業点検表

このページをコピーして使ってください。

| 点検項目 | 第週 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

| ブレーキと駐車ブレーキの作動状態 | |||||||

| ギアシフト/ニュートラルの操作 | |||||||

| 燃料残量を点検する。 | |||||||

| エンジンオイルの量を点検する。 | |||||||

| トランスアクスルオイルの量を点検する。 | |||||||

| エアフィルタを点検する。 | |||||||

| エンジンの冷却フィンを点検する。 | |||||||

| エンジンからの異常音がないか点検する。 | |||||||

| 運転操作時の異常音。 | |||||||

| クラッチの動作を点検する。 | |||||||

| タイヤ空気圧を点検する。 | |||||||

| オイル類が漏れていないか点検する。 | |||||||

| 計器類の動作を確認する。 | |||||||

| アクセルペダルの作動状態を確認する。 | |||||||

| 各グリス注入部のグリスアップを行う。 | |||||||

| 塗装傷のタッチアップ修理を行う。 | |||||||

警告

整備作業の中には荷台を外して行わなければならないものがある。

上昇させた荷台が万一落下すると、人身事故となる。

-

荷台の下で作業する時は、必ず支持棒で荷台を支えておくこと。

-

荷台の下で作業するときは荷台を空にしておく。

注意

キーをつけたままにしておくと、誰でもいつでも車両を発進させることができ、危険である。

整備・調整作業の前には必ず始動スイッチからキーを抜きとり、点火プラグ装着車の場合は、念のために点火プラグのコードを外しておくこと。点火コードが絶対に点火プラグと触れることのないよう、確実に隔離すること。

整備前に行う作業

特殊な使用条件下で使用する場合の保守整備について

以下のような条件で使用する場合には、保守間隔を通常の半分に短縮し、より頻繁な整備を行ってください:

-

砂漠、荒れ地での作業

-

酷寒地(気温10℃以下)での使用

-

トレーラ作業

-

使用時間が極端に短い場合(一回の使用時間が 5 分間に満たないような場合)

-

非常にほこりの多い条件下での頻繁な使用

-

建設現場での使用

-

泥、砂、水などの悪条件下で長時間使用した場合は、直後にブレーキの洗浄と点検を行う。これにより無用な摩耗を防止することができる。

-

重量物を運んだり悪条件下での作業が多い場合には、グリスアップを毎日行い、エアクリーナを毎日点検する。

車両の保守作業を行うための準備

-

平らな場所に駐車する。

-

駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取る。

-

エンジンおよび排気系統が冷えるのを待つ。

マシンを持ち上げる

危険

ジャッキアップされている車体は不安定である。ジャッキが外れると下にいる人間に怪我を負わせる危険が高い。

-

ジャッキアップした状態では車両を始動しないこと。

-

車両から降りる時は必ず始動スイッチからキーを抜いておく。

-

ジャッキなどで浮かせた車両には輪止めを掛ける。

-

床から車両を浮かせたら必ずジャッキスタンドで支える。

Important: 保守整備のためにエンジンを掛ける場合には、車両後部をジャッキアップする必要があります;後アクスルにジャッキを掛け、25mm 程度ジャッキアップしてください。

潤滑

グリスアップ

前ホイールベアリングのグリスアップ

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 300運転時間ごと |

|

グリスの仕様:Mobilgrease XHP™-222

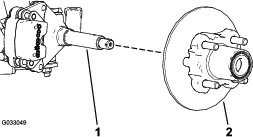

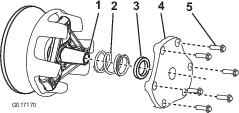

ハブとロータを取り外す

-

機体の前部を持ち上げてジャッキスタンドで支える。

-

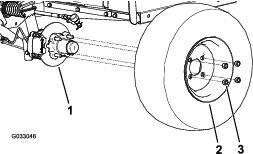

ホイールをハブに固定しているラグナット(4個)を外す(図 28)。

-

ブレーキアセンブリ用のブラケットをスピンドルに固定しているフランジヘッドボルト(⅜" x ¾")を外してスピンドルからブレーキを取り外す (図 29)。

Note: ブレーキアセンブリを確実に支持してから次の工程に進んでください。

-

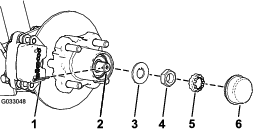

ハブからダストキャップを取る(図 30)。

-

スピンドルとスピンドルナットから、コッターピンとナットリテーナを外す(図 30)。

-

スピンドルからスピンドルナットを外し、スピンドルからハブ&ローラアセンブリを取り出す (図 30 と 図 31)。

-

スピンドルをウェスできれいに拭く。

-

マシンの反対側のハブとロータについても 1から7 の作業を行う。

ホイールベアリングのグリスアップ

-

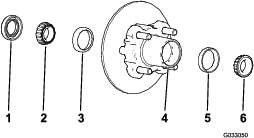

ハブから外側のベアリングとベアリングレースを取る(図 32)。

-

ハブから、シール、内側のベアリングを外す(図 32)。

-

シールをきれいに拭いて摩耗や破損がないか点検する。

Note: シールの洗浄には溶剤を使用しないでください。過度な磨耗や破損が見られた場合はシールを交換する。

-

ベアリングとレースをきれいに拭いて摩耗や破損がないか点検する。

Note: 摩耗・破損しているパーツはすべて交換してください。ベアリングとレースの水気や汚れを完全に取り除いてください。

-

ハブについているグリス、ごみなどをきれいに取り除く(図 32)。

-

ベアリングに所定のグリスを詰める。

-

キャビティの50-80 %程度にグリスを詰める(図 32)。

-

ハブの内側に内側ベアリングを取り付け、シールをはめる(図 32)。

-

もう一方のハブにも、ステップ1-8の作業を行う。

ハブとロータを取り付ける

-

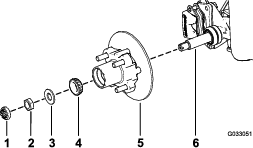

スピンドルに所定のグリスを薄く塗る(図 33)。

-

ハブとロータをスピンドルに取り付ける。ロータを内側にすること(図 33)。

-

スピンドルに外側ベアリングを取り付けてレースにはめる(図 33)。

-

スピンドルにタブワッシャを取り付ける(図 33)。

-

スピンドルにスピンドルナットを取り付け、ハブを回してベアリングを着座させながらナットを 15 N∙m(1.52 kg.m = 11 ft-lb)に締めつける(図 33)。

-

ハブが自由に回転できるところまでスピンドルをゆるめる。

-

スピンドルナットを 170-225 N·m(2.0-2.6 kg.m = 15-20 in-lb)にトルク締めする。

-

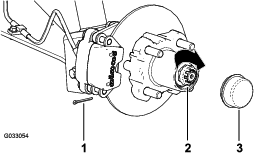

ナットの上からリテーナを取り付け、リテーナのスロットとスピンドルのスロットが整列しているかどうか確かめる(図 34)。

Note: スロット同士が整列していない場合は、スピンドルナットを締めて整列させてください。ただし、その時の最大トルクが 2.26 N·m (0.23 kg.m = 20 in-lb)を超えないようにしてください。

-

コッターピンを取り付け、ピンの足をリテーナに巻き付けるように曲げる(図 34)。

-

ハブにダストキャップを取り付ける(図 34)。

-

マシンの反対側のハブとロータについても 1から10 の作業を行う。

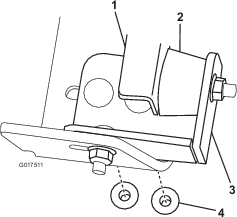

ブレーキとホイールを取り付ける

-

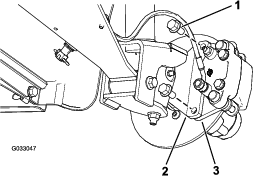

フランジヘッドボルト(⅜" x ¾")2本をきれいに拭き、ねじ山に中程度の強さのロッキングコンパウンドを塗る。

-

ブレーキパッドをロータのそれぞれの側に合わせ(図 29)、キャリパブラケットの穴と、スピンドルフレームのブレーキ取り付け部の穴を整列させる(図 33)。

-

キャリバブラケットをスピンドルフレームに固定する(図 29);フランジヘッドボルト(⅜" x ¾")2本を使用する。

フランジヘッドボルト(2本)を 47-54 N·m (4.6-6.2 kg.m = 35ー40 ft-lb)にトルク締めする。

-

ホイールをハブに取りつける。空気バルブを外側に向けて取り付けること(図 28)。

Note: ホイールがハブと面一になるように取り付けてください。

-

ラグナットを使用して、ハブにホイールを取り付ける(図 28)。

ラグナットを 108-122 N.m(9.7-12.5 kg.m = 80-90 ft-lb)にトルク締めする。

-

マシンの反対側のブレーキとホイールについても 1-5 の作業を行う。

エンジンの整備

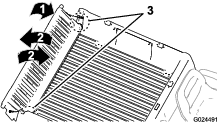

エアクリーナの整備

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

Note: ほこりのひどい場所で使用する場合はより頻繁に(数時間ごとに)エアクリーナの手入れを行ってください。

エアフィルタの点検

-

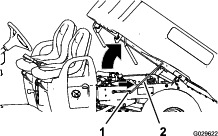

荷台を上げ、支持棒で支える;荷台を上げるを参照。

-

エアクリーナ本体にリーク原因となりそうな傷がないか点検する(図 35)。

Note: ハウジングとカバーがシールでしっかり密着していることを確認する。

Note: ボディーが破損している場合は交換してください。

-

エアクリーナのラッチを引いて外し、カバーを左にひねってボディーから外す(図 35)。

-

ボディーからカバーを外す。

-

汚れを落とさないように注意しながら、ハウジング(図 35)内部からエレメントを静かに引き出す。

Note: ハウジングにフィルタをぶつけないように注意。

-

エアフィルタのエレメントを点検する。

-

エレメントがきれいな場合は、元通りに取り付ける; エアフィルタを取り付けるを参照。

-

エレメントが破損している場合は、新しいものに交換する; エアフィルタの交換を参照。

-

エアフィルタの交換

-

エアフィルタのエレメントを取り外す;ステップ 1 ~ 5 ( エアフィルタの点検) を参照。

-

新しいフィルタの場合は出荷中の傷がないか点検する。

Note: 特にフィルタの密着部に注意する。

Important: 破損しているフィルタを使用しないでください。

-

新しいエアフィルタを取り付ける;エアフィルタを取り付けるを参照。

エアフィルタを取り付ける

Important: エンジンを保護するため、エンジンは必ずエアクリーナアセンブリ全体を取り付けて使ってください。

Note: 破損しているフィルタは使用しない。

Note: エレメントを洗って再使用しないでください。フィルタの濾紙が破損する可能性があります。

-

エアフィルタのカバーについている異物逃がしポートを清掃する(図 35)。

-

カバーについているゴム製のアウトレットバルブを外し、内部を清掃して元通りに取り付ける (図 35)。

-

エレメントをハウジング内部にしっかり取り付ける。エレメントの外側のリムを軽く押さえて確実にハウジングに密着させる(図 35)。

Note: 取り付け時には、エアクリーナの外側リムをしっかり押さえて確実にボディーに密着させる。フィルタの真ん中(柔らかい部分)を持たない。

-

アウトレットバルブが下向き(後ろから見たとき、だいたい時計の5時と7時の間になるように)カバーを取り付ける(図 35)。

-

カバーをハウジングにラッチで固定する(図 35)。

-

荷台を降ろす;荷台を下げるを参照。

エンジンオイルについて

Note: ほこりのひどい場所で使用する場合は、オイルもオイルフィルタも、より頻繁な交換が必要です。

オイルのタイプ: 洗浄性オイル(API 規格 CH-4, CI-4, CJ-4 またはそれ以上)

粘度:下の表を参照してください。

クランクケースの容量:クランクケースのオイル量: 1.4 リットル(フィルタ交換時)

エンジンオイルの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用開始後最初の 50 時間 |

|

| 150運転時間ごと |

|

-

エンジンを始動し、数分間走行してオイルを温める。

-

平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取る。

-

荷台を上げ、支持棒で支える;荷台を上げるを参照。

-

バッテリーのマイナスケーブルの接続を外す; バッテリーの接続を外すを参照。

-

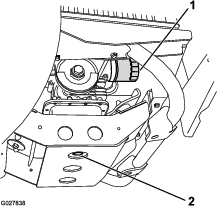

ドレンプラグの下に、容量1.6リットル以上の大きさのオイル受け容器をおく(図 37)。

-

ドレンプラグを抜く(図 37)。

Note: オイルが完全に抜けるのを待つ。

Note: 廃油はリサイクルセンターに持ち込むなど適切な方法で処分する。

-

ドレンプラグとシール(図 37)を元通りに取り付け、45~53N·m(4.6~5.4kg.m = 33~39ft-lb)にトルク締めする。

-

ディップスティックと補給口キャップの周辺をきれいに拭いてディップスティックを抜き出す (図 38)。

-

給油口からディップスティックの上限マークまで補給する。

-

補給するときは、ディップスティックで確認しながら少量ずつ入れる。

Note: 入れすぎないように注意してください。

-

キャップとディップスティックをしっかりと取り付ける。

エンジンオイルフィルタの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 150運転時間ごと |

|

-

エンジンからオイルを抜く;ステップ 1-7(エンジンオイルの量を点検する)を参照。

-

既存のオイルフィルタを外す(図 37)。

-

新しいフィルタのガスケットに薄くエンジンオイルを塗る。

-

ガスケットが取りつけプレートに当たるまで手で回して取り付け、そこから更に½-¾回転増し締めする(図 37)。

Note: フィルタを締めすぎないように注意してください。

-

所定のエンジンオイルを入れる(図 36)。

-

エンジンを始動し、オイル漏れがないか、しばらく点検する。

-

エンジンを停止させ、オイル量を調べる。

Note: 必要に応じ、ディップスティックの上限マークに達するまで補給口からオイルを補給する。

燃料系統の整備

燃料ラインとその接続の点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 400運転時間ごと |

|

燃料ライン、フィッティング、クランプなどに、漏れ、劣化、破損、ゆるみなどが出ていないか点検を行ってください。

Note: 燃料系統の部品にこうした症状が見られた場合には、それらの部品を交換してください。

燃料フィルタの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 800運転時間ごと |

|

-

荷台を上げ、支持棒で支える。

-

燃料フィルタの下に汚れのない容器をおく。

-

ブラケットからフィルタ(ねじ式)を外す(図 39)。

-

新しいフィルタをねじ込む;フィルタの先端がブラケットに当たったら、そこから更に 3/4 回転締め付ける。

電気系統の整備

バッテリーの整備

バッテリー電圧:12 V、冷間クランキング電流 300 @ -18 °C。

警告

バッテリーの電極部や端子などの部分には鉛や鉛含有物質が含まれており、カリフォルニア州では、これらの物質が癌や先天性異常の原因となるとされている。取り扱い後は手を洗うこと。

危険

電解液には触れると火傷を起こす劇薬である硫酸が含まれている。

-

電解液を飲まないこと、また、電解液を皮膚や目や衣服に付けないよう十分注意すること。安全ゴーグルとゴム手袋で目と手を保護すること。

-

皮膚に付いた場合にすぐに洗浄できるよう、必ず十分な量の真水を用意しておくこと。

-

バッテリーはいつもきれいに、またフル充電状態に保持してください。

-

バッテリーはいつもきれいに、またフル充電状態に保持してください。

-

端子部に腐食が発生した場合には、重曹水(水4:重曹1)で清掃します。

-

清掃後は、腐食防止のためにバッテリー端子にワセリンなどを塗布してください。

バッテリーの接続を外す

警告

バッテリーケーブルの接続手順が不適切であるとケーブルがショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

-

ケーブルを取り外す時は、必ずマイナス(黒)ケーブルから取り外し、次にプラス(赤)ケーブルを外す。

-

ケーブルを取り付ける時は、必ずプラス(赤)ケーブルから取り付け、それからマイナス(黒)ケーブルを取り付ける。

-

バッテリー押さえは必ず取り付ける。

警告

バッテリーの端子に金属製品や車体の金属部分が触れるとショートを起こして火花が発生する。それによって水素ガスが爆発を起こし人身事故に至る恐れがある。

-

バッテリーの取り外しや取り付けを行うときには、端子と金属を接触させないように注意する。

-

バッテリーの端子と金属を接触させない。

バッテリーの取り外し

-

バッテリーケーブルの接続を外す;バッテリーの接続を外すを参照。

-

バッテリーをバッテリートレイに固定しているロックナット、キャリッジボルト、バッテリークランプを外す(図 40)。

-

バッテリートレイからバッテリーを取り出す(図 40)。

バッテリーの取り付け

-

バッテリートレイにバッテリー載せる(図 40)。

Note: バッテリーのプラス端子とマイナス端子が図 40のように整列するように取り付けること。

-

バッテリークランプ、キャリッジボルト、ロックナットを使って、バッテリーをバッテリートレイに固定する(図 40)。

-

バッテリーケーブルを接続する;バッテリーを接続するを参照。

バッテリーを接続する

バッテリーを充電する

警告

充電中は爆発性のガスが発生する。

充電中は絶対禁煙を厳守。バッテリーに火気を近づけない。

Important: バッテリーは常時フル充電状態に維持してください(このとき電解液の比重は1.260 になります)。特に氷点下で保管する場合にはこのことを守ってください。

-

車体からバッテリーを取り外す;バッテリーの接続を外すを参照。

-

充電器に接続し、充電電流を 3-4 A にセットする。3-4 Aで4-8時間充電する。

Note: 充電しすぎないように注意すること。

-

シャーシにバッテリーを取りつける;バッテリーの取り付けを参照。

バッテリーの保管

格納期間が30日間以上になる場合には、バッテリーを機体から外して満充電してください。充電終了後は、機体に取り付けて保存しても、機体から外したままで保存しても構いません。機体に取り付けて保存する場合は、ケーブルを外しておいてください。温度が高いとバッテリーは早く放電しますので、涼しい場所を選んで保管してください。バッテリーを凍結させないためには、完全充電しておくことが大切です。

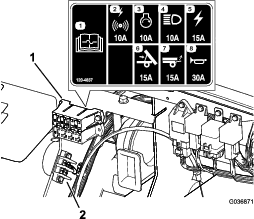

ヒューズの交換

全部で7本のヒューズを使用しています。ヒューズはフードの下に取り付けてあります(図 41)。

| アラーム/電源ソケット | 10 A |

| エンジン | 10 A |

| ヘッドライト | 10 A |

| 本体用ヒューズ | 15 A |

| 昇降用 | 15 A |

| 後部リフト | 15 A |

| ホーン(警笛) | 30 A |

ヘッドライトの整備

電球の交換

注意

所定よりも高ワットの電球を使用すると、12V 電装システムが破損するか、最低でもヒューズが飛ぶ。

所定の Toro LED 電球以外は使用しないこと。

注意

電球は使用中に高温となる。高温の電球に触れると手などに火傷を負う危険がある。

電球を交換する際には、必ず電球が十分に冷えてから作業に掛かること。電球の取り扱いには十分注意すること。

仕様:パーツカタログを参照。

-

バッテリーの接続を外す;バッテリーの接続を外すを参照。

-

フードを開ける。

-

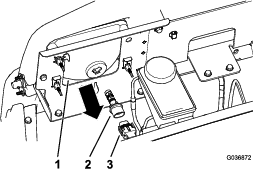

ヘッドライトハウジングの裏側からきているランプアセンブリ用ハーネスコネクタを外す(図 42)。

-

ランプアセンブリを左に¼回転させて後ろに引き抜いてヘッドライトハウジングから取り出す(図 42)。

-

新しいランプアセンブリとヘッドライトハウジングを入れ、ランプアセンブリについているタブをヘッドライトハウジングのスロットに合わせる(図 42)。

-

ランプアセンブリを右方向に ¼ 回転させて取り付ける(図 42)。

-

ハーネス用のコネクタを、新しいランプアセンブリのコネクタに接続する(図 42)。

-

バッテリーを元通りに接続し、フード降ろす; バッテリーを接続するを参照。

ヘッドライトの交換

-

バッテリーの接続を外す;バッテリーの接続を外すを参照。

-

フードを開ける;フードを閉じるを参照。

-

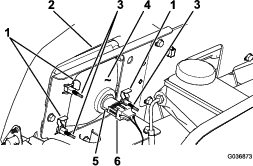

ランプアセンブリのコネクタから、ハーネス用のコネクタを外す(図 43)。

-

ヘッドライトをヘッドライトブラケットに固定しているスピードクリップを外す(図 43)。

Note: 取り外した部品はすべて新しいヘッドライトの取り付けに使用する。

-

ヘッドライトアセンブリ全体を前に押出して、前バンパーから外す(図 43)。

-

取り付け穴に新しいヘッドライトを取り付ける(図 43)。

Note: 柱状の合いマーク突起がバンパー後部の取り付けブラケットの穴にそろうように取り付けること。

-

先ほどステップ4で外したスピードクリップを使って、ヘッドライトアセンブリを固定する。

-

ハーネス用のコネクタを、新しいランプアセンブリのコネクタに接続する(図 43)。

-

ヘッドライトの向きの調整を行う;ヘッドライトの調整を参照。

ヘッドライトの調整

ヘッドライトアセンブリの交換や取り外しを行った場合には、以下の手順でヘッドライトの向きの調整を行ってください。

-

始動キーを ON 位置にしてヘッドライドを点灯させる。

-

ヘッドライトアセンブリの裏側部分にある調整ねじ(図 43)を回してヘッドライトアセンブリの角度を変えてビームの方向を調整する。

走行系統の整備

タイヤの保守

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

-

タイヤとリムの劣化・磨耗状態を点検する。

Note: 運転中に縁石にぶつけるなどした場合、リムが破損したり、トーインが狂ったりする可能性がありますから、このような事故の後では必ず点検してください。

-

ホイールナットを 108-122 N·m(6.2-9.0 kg.m = 80-90 ft-lb)にトルク締めする。

ステアリングとサスペンション関係部分を点検する

前輪のトーインとキャンバの調整

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

Important: トロ社代理店から特殊工具(TORO 132-5069)を購入してください。

トーインの適正値は 0-6 mm です。

-

タイヤの空気圧を点検し、前輪の空気圧が0.8 bar(0.84 kg/cm2 = 12 psi)に調整されていることを確認する。

-

運転席に人を着席させるか、運転士の平均的な体重と同じ重さのおもりを運転席に載せるかする。運転席に着席した人または運転士代わりのおもりは、以下の調整作業中、ずっと運転席にいる必要がある。

-

水平な床の上で、車両を 2-3 m まっすぐにバックさせた後、まっすぐ前に押して元の位置に戻す。これにより、サスペンションが通常の作動状態にセットされる。

-

前輪をまっすぐ前に向けた状態でトーインを測定する。

-

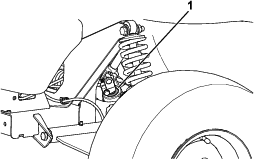

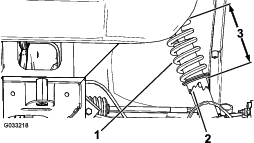

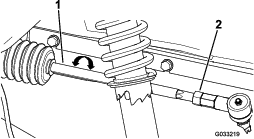

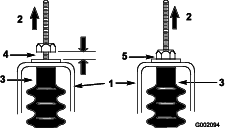

特殊工具 TORO132-5069 を使って、ショックアブソーバのカラーを回転させてスプリングの長さを変更する(図 46)。

Note: キャンバの調整は、車両前部にアタッチメントを付けて使用する時、またはタイヤの摩耗が不均一な時以外は行わないでください。

-

水平な床の上で、車両を 2-3 m まっすぐにバックさせた後、まっすぐ前に押して元の位置に戻す。

-

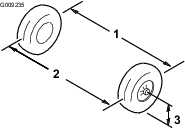

前輪の前と後ろで、左右のタイヤの中央線間距離を測る;計測はアクスルの高さで行う(図 47)。

-

前後の測定値の差が所定範囲(0-6 mm)にならない場合は、タイロッドの外側端部にあるジャムナットをゆるめて調整を行う(図 48)。

-

両方のタイロッドを回して前タイヤを内向きまたは外向きに調整する。

-

正しく調整できたら、タイロッドのジャムナットを締める。

-

ハンドルで右旋回と左旋回操作を行って、左右一杯までハンドルが切れることを確認する。

トランスアクスルオイルの量を点検する

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

オイルの種類:SAE 10W30(API 規格 SJ またはそれ以上)

-

平らな場所に車両を移動し、エンジンを停止して駐車ブレーキを掛け、スタータキーを抜き取る。

-

点検穴についているボルトを外す (図 49)。

Note: トランスアクスルのオイル量は、点検穴の下の縁まであるのが適正です。

-

トランスアクスルのオイル量が点検穴の下の縁までない場合には、適切なオイルを補給する; トランスアクスルオイルの交換を参照。

トランスアクスルオイルの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 800運転時間ごと |

|

オイルの種類:SAE 10W30(API 規格 SJ またはそれ以上)

オイルの容量1.4 リットル

-

平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、ON/OFF スイッチを OFF にし、キーを抜き取る。

-

補給口および排出口の周囲をウェスできれいにふき取る(図 50)。

-

ドレンプラグの下に、容量2リットル以上の大きさのオイル受け容器をおく。

-

補給プラグを左に回して抜きとる(図 50)。

Note: 外した補給プラグとガスケットは、ステップ 8で取り付けるので捨てないこと。

-

ドレンプラグを左に回して抜きとる(図 50)。

Note: 外したドレンプラグとガスケットは、ステップ 6で取り付けるので捨てないこと。

Note: トランスアクスルからオイルが完全に抜けるのを待つ。

-

ガスケットとドレンプラグを元通りに取り付ける(図 50)。

Note: 廃油はリサイクルセンターに持ち込むなど適切な方法で処分する。

-

補給プラグ穴から、オイル溜め(図 51)に、所定のトランスミッションオイル約 1.4 リットルを入れる。これで補給口のねじ山の下位置までオイルが入る。(図 50)。

-

ガスケットと補給プラグを元通りに取り付ける(図 50)。

-

エンジンを始動しウォームアップする。

-

オイルの量を点検し、ねじ山の下位置よりも下がっている場合には適宜追加する(図 50)。

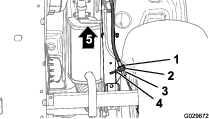

ニュートラルの点検と整備

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

| 100運転時間ごと |

|

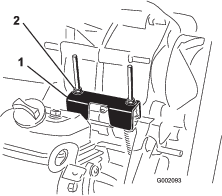

定期整備を行う時やエンジンの故障診断を行う時には、トランスアクスルをニュートラルにシフトしておく必要があります(図 52)。トランスアクスルをニュートラル位置にするにはシフトレバーをニュートラル位置にします。以下の操作を行って、ニュートラルでシフトレバーが正常に機能することを確認してください:

-

シフトレバーをニュートラル位置にする。

-

ニュートラルブラケットがニュートラル位置(シフトブラケットの下にあるケーブル取り付けブラケットと面一になっている)ことを確認する(図 52)。

Note: この位置で、機体が前にも後ろにも動き出さないことを確認する。動き出す場合、ニュートラルブラケットをニュートラル位置まで手で動かして修正する。

-

ロックナットのひとつ(図 52)を回して、ナット(ワッシャ)の底面とニュートラルブラケットとの間のすきまが 0.76-1.52 mm になるように調整する。

Note: ブラケット上部のロックナットを締め付ける時、ブラケット下のシャフトを手で押さえておく必要があります。

-

もうひとつのロックナットを回して、ナット(ワッシャ)の底面とニュートラルブラケットとの間のすきまが 0.76-1.52 mm になるように調整する。

-

それぞれのシフトケーブルを引っ張って、ナット(ワッシャ)とニュートラルブラケットとの間に 0.76-1.52 mm のすきまがあることを確認する(図 53)。

Note: すきまがない場合には、ナットを調整して 0.76-1.52 mm のすきまを作る。

-

エンジンを始動し、前進、後退、ニュートラルにそれぞれシフトを何回か繰り返し、ニュートラルブラケットが適切に作動していることを確認する。

一次走行クラッチの点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

クラッチの操作具合は毎日点検してください。万一、接続しにくくなったり、アイドル時にニュートラルに完全に戻りにくくなったりした場合には、クラッチの簡単な掃除が必要です。

Note: 可動部分およびその付近のごみの除去のみ行うようにしてください。

-

エンジンを停止し、キーを抜き取り、駐車ブレーキを掛ける。

-

荷台を上昇・固定する。

-

たまっているごみや泥を水で洗い落とし、洗浄後はすぐにコンプレッサで吹いて乾かす。

Note: 残っているごみは、速乾性のクリーナなどで取り除くようにしてください。

一次走行クラッチの整備

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 200運転時間ごと |

|

Note: クラッチを汚れたままにして運転を続けると内部部品が早く消耗してしまいます。

-

エンジンを停止し、キーを抜き取り、駐車ブレーキを掛ける。

-

荷台を上昇・固定する。

-

クラッチカバーを固定しているフランジヘッドボルト 6本 を外す。

-

カバー、スペーサ、スプリングは脇において置く(図 54)。

-

たまっているごみや泥を水で洗い落とし、洗浄後はすぐにコンプレッサで吹いて乾かす。

-

残っているごみは、速乾性のクリーナかブレーキクリーナで完全に取り除く。

Note: 可動部分およびその付近のごみを除去する。

-

もし、ベルトやクラッチシャフトにもごみや泥がたまっている場合には、目の細かい研磨用パッドなどで取り除く。

-

スプリングとクラッチカバーを取り付け、フランジヘッドボルトを入れる

-

ボルトを 12-13.5 N·m(1.0-1.4 kg.m = 105-120 in-lb)にトルク締めする。

冷却系統の整備

エンジン冷却部の清掃

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

Important: 回転スクリーンや冷却フィン詰まった状態、あるいは冷却シュラウドを外して運転するとオーバーヒートしてエンジンが損傷します。

Important: エンジンの清掃に圧力洗浄器を使うと燃料系統に水が混入する恐れがありますから、絶対に使用しないでください。

エンジンの外面をきれいに拭く。

Note: ほこりのひどい場所で使用する場合は、エンジンの冷却関連部分の清掃をよりひんぱんに行ってください。

ラジエターの整備

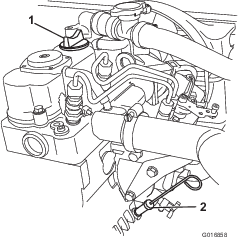

冷却液の量を点検する。

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 使用するごとまたは毎日 |

|

Note: 冷却水には、エチレングリコールと水の 50/50 混合液をご使用ください。

-

平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、ON/OFF スイッチを OFF にし、キーを抜き取る。

-

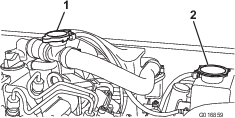

ラジエターの補助タンクのキャップを取る(図 55)。

-

不足であれば、補給管の首の根元部分まで冷却液を補充する。

Note: 入れすぎないこと。

-

補助タンクのキャップを元通りに取り付け、こぼれた液をふき取る。

冷却液を交換する。

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 1000運転時間ごと |

|

注意

エンジン停止直後にラジエターのキャップを開けると、高温高圧の冷却液が吹き出してやけどを負う恐れがある。

-

エンジン回転中はラジエターのふたを開けないこと。

-

ラジエターが十分に冷えるまで15分ぐらい待ってからキャップを開けるようにすること。

-

キャップを開けるときはウェスなどを使い、高温の水蒸気を逃がしながらゆっくりと開けること。

Note: 冷却水には、エチレングリコールと水の 50/50 混合液をご使用ください。

ブレーキの整備

ブレーキの点検

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 100運転時間ごと |

|

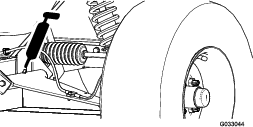

Important: ブレーキは極めて重要な安全装置です。十分な機能と安全性を確保するために、所定期間ごとに入念に点検してください。

-

ブレーキライニングが磨耗や破損していないか点検する。ライニング(ブレーキパッド)の厚みが 1.6 mm 以下となっている場合には、ブレーキライニングを交換する。

-

ブレーキ・プレートなどに磨耗や変形が発生していないか点検する。変形しているものは交換してください。

-

ブレーキオイルの量を点検する;ブレーキオイル量の点検を参照。

駐車ブレーキのハンドルの調整

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 200運転時間ごと |

|

-

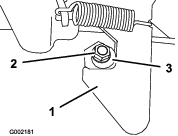

駐車ブレーキレバーのグリップを外す(図 56)。

-

駐車ブレーキレバーに調整ノブを固定している固定ねじをゆるめる(図 56)。

-

ブレーキを掛けるのに必要な力が 133-156 N(13.6-15.9 kg = 30-35 lbf)となるようにノブを回して調整する(図 56)。

Note: ノブを一杯まで回してもブレーキを掛けるのに必要な力が 133-156 N(13.6-15.9 kg = 30-35 lbf)にならない場合は、ブレーキケーブルの調整を行ってください;ブレーキケーブルの調整を参照。

-

固定ねじを締め、ゴム製グリップを取り付ける(図 56)。

ブレーキケーブルの調整

-

駐車ブレーキレバーのグリップを外す(図 56)。

-

駐車ブレーキレバーに調整ノブを固定している固定ねじをゆるめ(図 56)、駐車ブレーキを解除して、ブレーキ調整ノブをゆるめる。

-

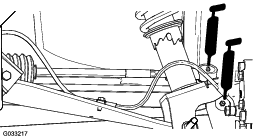

機体の下側で、駐車ブレーキケーブルのねじ山付きアジャスタの後ジャムナッ トを4回転ゆるめる(図 57)。

-

前側ジャムナットを締める(図 57)。

-

ブレーキを掛けるのに必要な力が 133-156 N·m(4.2-4.8 kg.m = 30-35 ft-lb)となるようにノブ(図 56)を回して調整する。

-

ノブをゆるめてブレーキに必要な力を133-156 N(4.2-4.8 kg = 30-35 lbf)となるように調整することができない場合には、以下を行う:

-

ノブを締め付けてブレーキに必要な力を133-156 N(4.2-4.8 kg = 30-35 lbf)となるように調整することができない場合には、以下を行う:

-

ブレーキケーブルのねじ山付きアジャスタの後ナッ ト(図 57)を1回転ゆるめる。

-

前側ジャムナットを締める(図 57)。

-

ブレーキを掛けるのに必要な力が 133-156 N·m(4.2-4.8 kg.m = 30-35 ft-lb)となるようにノブ(図 56)を回して調整する。

-

ステップ1-3を最大あと3回まで繰り返して、ブレーキに必要な力を133-156 N·m(4.2-4.8 kg.m = 30-35 lbf)に調整する。

Note: 上記のいずれの方法でも駐車ブレーキケーブルの調整を適切にできない場合には、ブレーキパッドが摩耗していないか点検してください。

-

-

固定ねじを締め、グリップを取り付ける(図 56)。

-

ブレーキオイルの交換

| 整備間隔 | 整備手順 |

|---|---|

| 1000運転時間ごと |

|

代理店に連絡してください。

ベルトの整備

走行ベルトの整備

新しいベルトに交換した場合には、しばらくの間ならし期間が必要です。これは、通常通りの運転を行うことで2運転時間以内で終了します。

駆動ベルトの交換

ベルトプルバンバーを点検する

Note: ベルトプルバンバーは、通常は点検の必要はなく、振動トラブル、リビルト、エンジンマウントの破損などがあった場合に点検します。

ベルトプルバンバー(図 59)に 2.3 mm の隙間があいている必要があります。

バンバーとエンジンブラケットとの隙間が小さすぎると異常な振動を起こします。

遠すぎるとベルトがエンジンに対して危険なストレスとなります。

隙間の調整は、ブラケットをフレームに固定しているフランジヘッドボルト(3本)をゆるめてブラケットをずらして行う。

隙間が正しく調整できたら、フランジヘッドボルト(3本を締め付ける)

シャーシの保守

洗浄

車体を清掃する

必要に応じて洗車してください。水または水と洗剤で洗浄します。柔らかい布などを使っても構いません。

Important: 圧力洗浄機を使っての清掃は避けてください。電装部や潤滑部に水が浸入すると、問題が起こりやすくなります。また、コントロールパネル、エンジン、バッテリー付近に大量の水をかけないようにしてください。

保管

-

平らな場所に駐車し、駐車ブレーキを掛け、エンジンを停止し、キーを抜き取る。

-

エンジンのシリンダヘッドや冷却フィン、ブロアハウジングをふくめた車両全体を洗浄する。

Important: 機体は中性洗剤と水で洗うことができます。ただし高圧洗浄器は使用しないでください。高圧の水で洗浄すると電気系統やグリス部へ水が浸入する恐れがあります。また、コントロールパネルやヘッドライド、エンジン、バッテリー部に大量の水をかけないようにしてください。

-

ブレーキを点検する;ブレーキの点検を参照。

-

エアクリーナの整備を行う;エアクリーナの整備を参照。

-

機体のグリスアップを行う;潤滑を参照。

-

エンジンオイルとフィルタの交換を行う;エンジンオイルの交換とエンジンオイルフィルタの交換を参照。

-

タイヤ空気圧を点検する;タイヤ空気圧を点検するを参照。

-

燃料タンクの内部をきれいな燃料で洗浄する。

-

シャーシからバッテリーを取り外す。

Note: 保管期間中は、バッテリーケーブルを外しておいてください。

Important: 氷点下での凍結破損を防止するため、バッテリーは必ずフル充電してください。フル充電したバッテリーは周囲温度約 4°C でほぼ 50 日間電圧を保持します。保管場所の気温がそれよりも高い場合には 30 日ごとに再充電してください。

-

機体各部のゆるみを点検し、必要な締め付けや交換、修理を行う。破損個所はすべて修理する。

-

機体の塗装がはげていればタッチアップ修理をする。

ペイントは代理店で入手することができる。

-

汚れていない乾燥した場所で保管する。

-

保管中はキーを抜き取り、子どもなどの手の届かない場所で保管する。

-

機体にはカバーを掛けておく。